生活中经常有一些危险场景的作业现场,比如在高层建筑上安装、高架桥梁上焊接;在巨大的邮轮船舶上除锈、清洗;在高山果园里采摘搬运等等,这些危险场景可能给作业的工人带来安全隐患。不过现在,越来越多的“高空作业”机器人出现在我们的生活中,给这些场景下的工作带来便利,跟随记者镜头,一起来认识几种这样的好帮手。

“空中焊将”出马

让焊花闪耀安全维度

笨重的面具、厚重的工服、腰间还要系上安全绳——传统高空焊接的“标配”既辛苦又危险。现在,一位不怕高、不怕累、不怕烟熏的“新焊工”来了!国产高空焊接机器人凭借一双“火眼金睛”和汇聚百位工匠绝活的“云端大脑”,让焊花闪耀在安全的维度。

总台央视记者 古峻岭:以往传统的人工高空焊接作业,需要穿戴笨重的防护面具,穿上厚厚的防护工服。在高空作业还一定要系上安全绳,工作三、四十分钟就必须要休息一下。

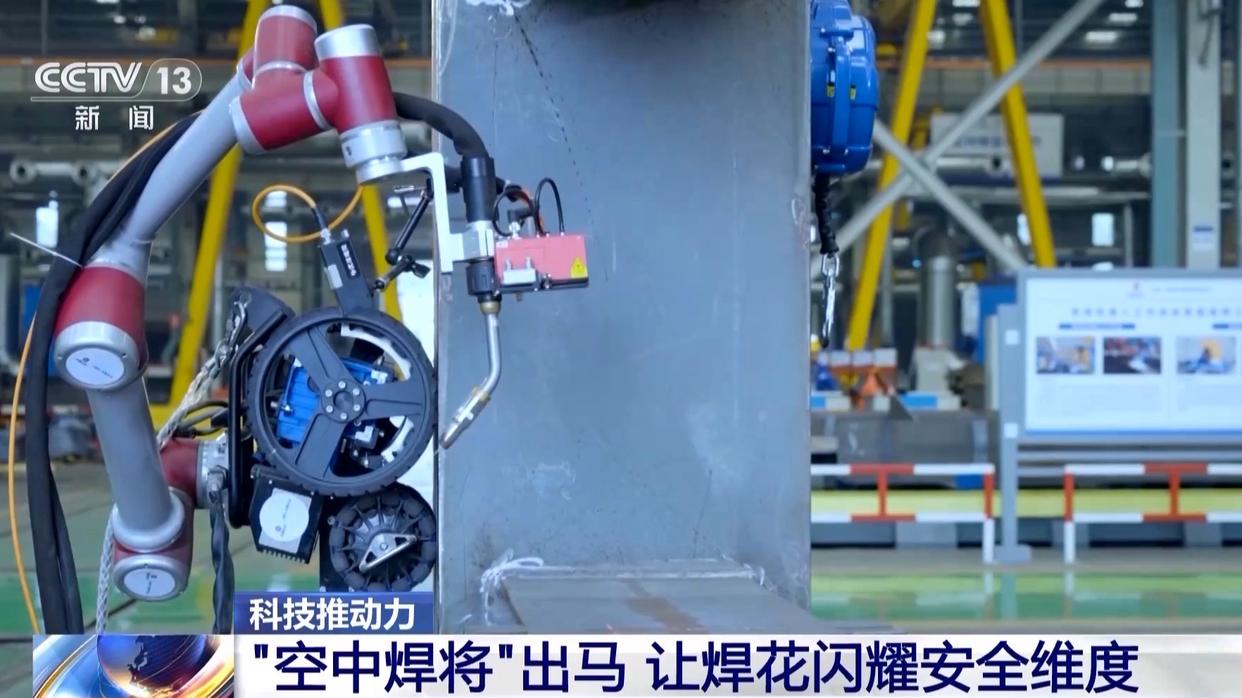

我国自主研制的高空焊接机器人,就像一个全能的“空中焊将”,它可以代替人工在高空等危险的环境里来进行焊接作业。它的身高1米左右,体重约70公斤,相当于一个成年壮汉的体重。

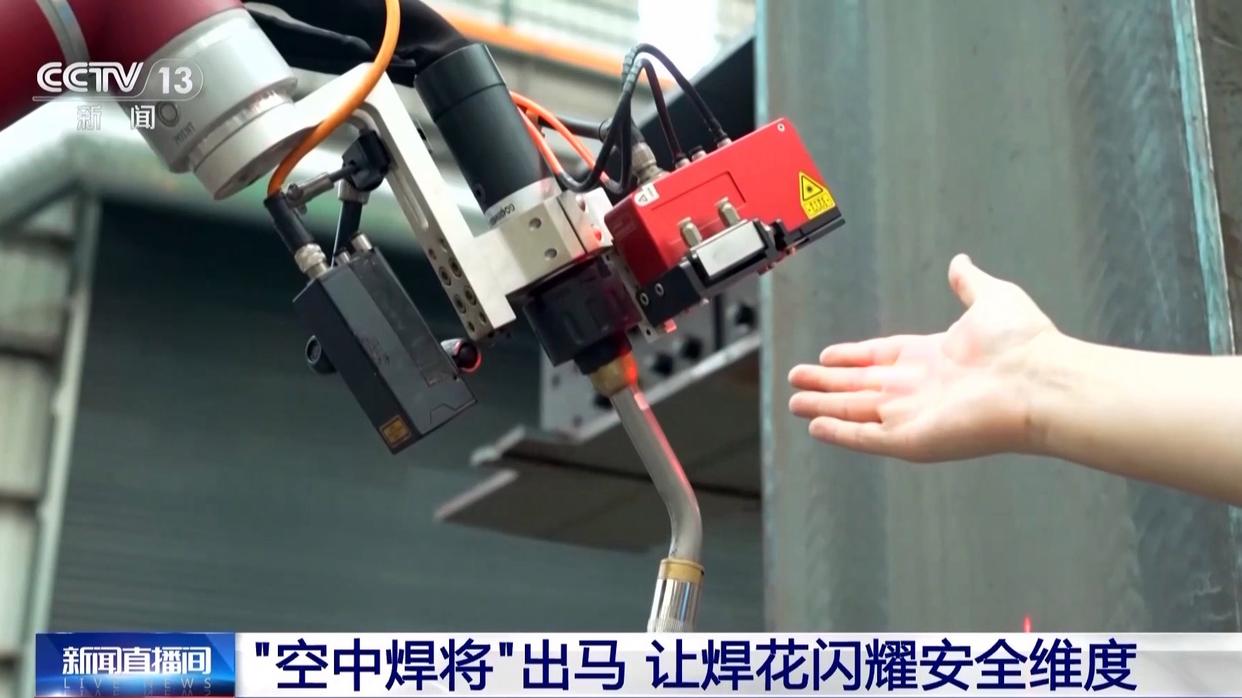

它有两个相机,就像是它的双眼。发出红色激光的是激光扫描相机,它可以自动对焊缝进行识别、建模,并给出最优的焊接方案;另一个相机是焊接监控相机,它可以在焊接的过程中,实时发现质量缺陷,及时调整工艺,大幅提升建筑工程的品质和安全性。

它的响应速度是毫秒级。无论是平焊、横焊、立焊还是角焊,它样样全能,整个焊接过程全记录,事后可追溯。在这火眼金睛的背后,它还有一颗焊接领域的超强大脑,汇聚了数百位焊接工匠的经验,上千条焊接工艺数据。有了它,即便是一个刚参加工作的年轻工人,也能秒变老师傅。

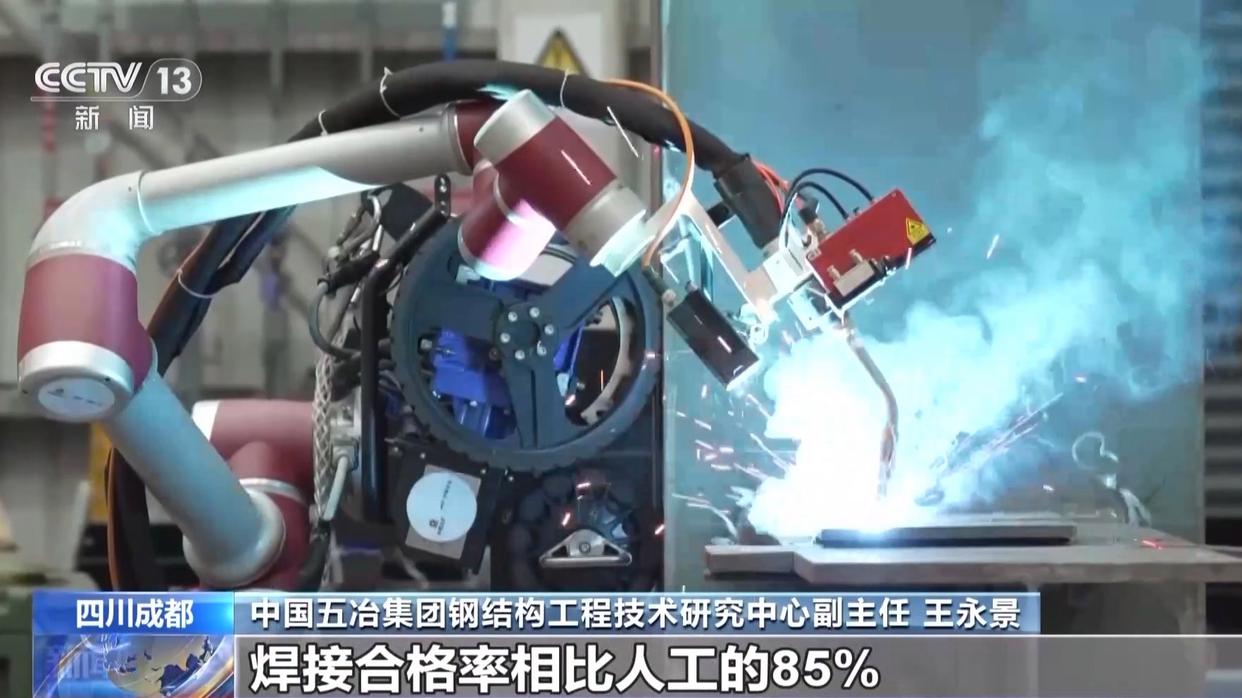

中国五冶集团钢结构工程技术研究中心副主任 王永景:它对肉眼难以察觉的焊接缺陷的识别率超过了95%。相比于人工,它的效率可以提升50%以上,焊接合格率相比人工的85%,提高到了98%。

总台央视记者 古峻岭:除了高空,它还可以深入桥梁、隧道等狭小空间,完成人工难以实施作业的焊接难题。有了它,高危场景的焊接作业不再让人提心吊胆,工人们多了安心。安全有了,效率也更高了,这就是智能工业机器人带来的科技推动力。

会剥锈能探伤

爬壁机器人“飞檐走壁”

万吨巨轮锈迹缠身,传统人工除锈既慢又险;百米风机塔筒隐患难察,人工抽检暗藏隐患。如今,一款国产爬壁机器人“飞檐走壁”,2800公斤超高压水刀1小时剥锈55平方米,厘米级电磁探伤2小时,给风机做完全身“CT”。它如何做到“壁虎”般贴墙不坠?

总台央视记者 古峻岭:位于无锡的中船澄西船厂,在这艘巨轮的船体上,两个除锈机器人正在忙碌作业。它的外形看起来像是一个大号的旅行箱,自重95公斤,却能负载150公斤,相当于两个成年人站在它上面,它也能在垂直的船体上飞檐走壁。它每分钟行进速度超过10米,一个小时最多可以完成55平方米的除锈任务。这个效率相当于四、五位熟练的老师傅同时作业。

总台央视记者 古峻岭:传统的人工除锈作业需要工人站在升降机上,手持专业的除锈设备进行操作,费时费力,还存在一定的安全风险。可以看到这个机器人连接着一粗一细,两根长长的水管,细的是高压进水管,通过高压水流可以有效清除船体原来旧的涂层,可以看到原本锈迹斑斑的船体,锈迹已经被清理干干净净。它还有一根粗的水管,清理过后的废水和锈渣全都由这根粗管进行回收,集中处理,对作业环境非常友好。

可能有的朋友好奇,那么柔软的水怎么能用来去除这么坚硬的铁锈?工作人员介绍,别看这个机器人个头小,但是它产生的水压最高能达到2800公斤,这是什么概念,和我们家里水龙头大约3公斤的水压相比,它的压力几乎是水龙头的近1000倍。

总台央视记者 古峻岭:把这个机器人翻了一个底朝天,它底部的大圆盘中间有一根横梁,横梁上有十几个小孔,有一些细小的水柱,就是从这些小孔里喷射出来的。它在工作时喷出来的水柱有多高?力量有多大?

随着机器的启动,高速喷射出来的水柱化成水雾,喷射高度有十几米,声音也是震耳欲聋。如此强劲的力量,即便是坚硬的铁锈也会被清理得干干净净。

总台央视记者 古峻岭:这种爬壁机器人不仅在船舶除锈方面得心应手,在风电领域也同样大展身手。这个机器人就像一个巨型的蜘蛛,围绕着风电机组圆柱形的塔筒正在执行探伤检查作业。风电机组顶部近百吨重的主机舱和三根近百米长的叶片,所有的重量都压在塔筒上。不仅如此,塔筒还常年承受风吹日晒雨淋和强紫外线辐射等,时间长了会出现不同程度的老化。为确保万无一失,这个机器人采用电磁探伤技术,给塔筒做CT扫描,第一时间发现细小的裂缝等安全隐患。

风电机组的受力主要来自横向吹来的强风,就像是一个人站着,用力从不同方向去推他。如果腰腿有伤,那时间长了,肯定容易出现安全隐患。以往人工检测主要采用的是抽检的方式,可能会遗漏一些裂缝隐患。而这个机器人自动化程度很高,一键启动,采用焊缝自动跟踪技术加上智能算法,来对塔筒所有焊接处进行全面自动检测,不放过任何一个细小的裂纹。

总台央视记者 古峻岭:它的定位精确到厘米级,而且它可以全天候24小时作业,风电机组无需停机,叶片正常转动的情况下,它也能够展开作业。即便是十几级的大风也不影响它工作。一个上百米高的风电塔筒,不到两个小时就可以检测完毕,并一键生成检测报告。不仅检测更加全面,效率更高,最重要的是,免除了人工用绳索高空垂吊作业的危险。

高山果园开辟“空中走廊”

水果坐上“飞机”

在四川北川海拔1200米的宝城村,刚刚成熟的高山梨第一次坐上了“飞机”。总台央视记者在现场看到,高山果园开辟了“空中走廊”,运输水果又快又稳,当地越来越多的山区农产品通过“空中走廊”飞出大山、飞向市场。

总台央视记者 古峻岭:在四川绵阳北川羌族自治县桂溪镇宝城村,这里海拔是1200米。这个果园距离山下有600米,以往山上的水果想要运下山,就只能靠农用三轮车经过四、五十分钟的时间运下山。现在,采用重载无人机点对点的直接调运下山,时间只需要10分钟,仅相当于原来的四分之一。现在采用无人机运输,使运输过程的安全性大幅提升。

村里的农户告诉记者,采用无人机运输高山水果,除了效率大幅提升之外,还避免了传统农用机动车山路运输的颠簸磕碰,水果的品相更好,售卖的价格也会更高。

采用无人机运输解决了山区农产品“下山难、损耗高”的痛点。看到果农们运输水果更快捷方便,并因此而增收,新科技的价值也得到最直接体现。

四川绵阳北川重载无人机团队负责人 詹竞童:我们在附近乡村培养了飞手,在北川这个区域,已累计培养了60多个本地飞手,现在不少老乡已经能够独立完成飞行作业。我们希望通过这种方式,让更多老乡能够靠着“空中的帮手”,开辟空中走廊,增收致富,把家乡的农产品更方便运出去。