新闻记者 狄鑫

通讯员尹海林

实习生 吴静怡

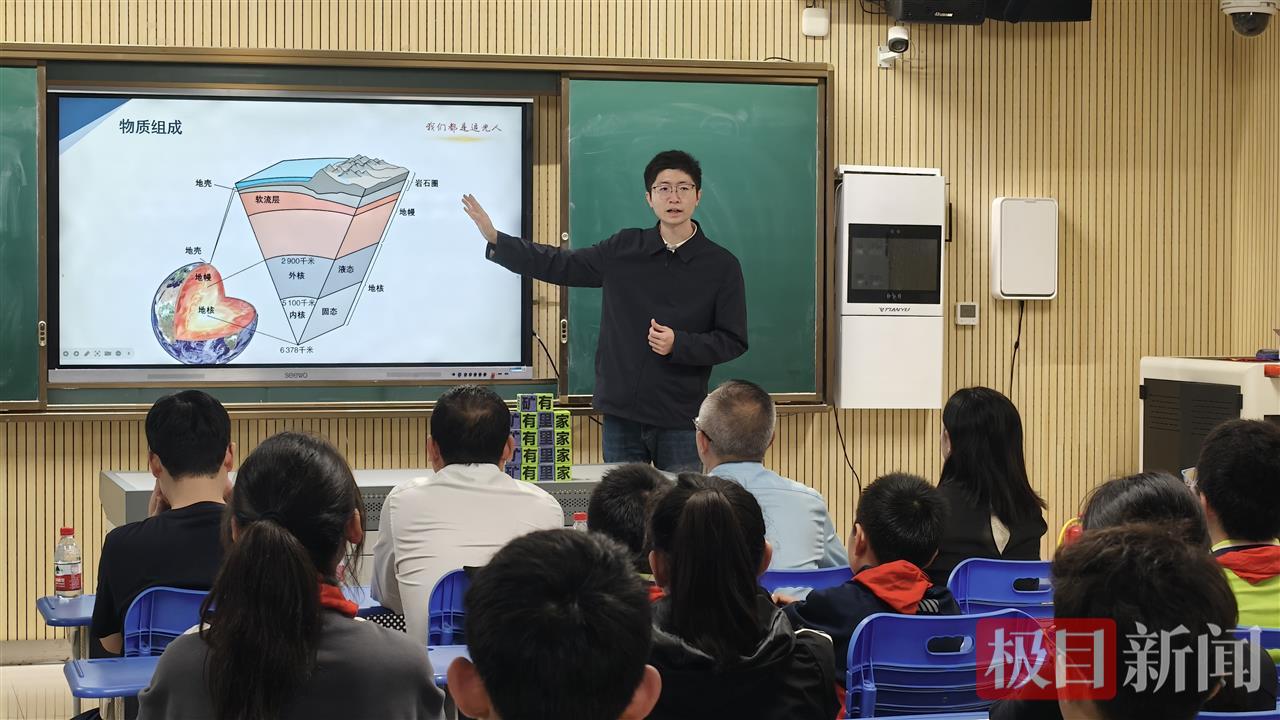

“选西瓜时拍一拍听声音可以辨生熟,这和科学家探测地球内部的原理异曲同工!”9月25日下午,武汉市第四初级中学的教室里,湖北省地质科学研究院工程师刘汉生的一句话,瞬间点燃了全班同学的好奇心。这场名为“探寻地球密码 走进地质世界”的科普讲座,让原本深奥的地质学变成了触手可及的“生活必修课”。

“衣食住行”拆解地质奥秘

“‘地质’的‘质’,既是地球的物质构成,也是它的本质属性。” 刘汉生从汉字本义切入,将46亿年的地球演化史浓缩为生动叙事。讲到地震波探测技术时,他举起话筒模拟拍西瓜的动作:“地震波在不同地层的传播速度就像西瓜内部的声音差异,通过分析‘地球的回响’,科学家才绘出地核、地幔、地壳的分层地图。”

化纤衣物的原料、洗衣粉里的磷元素、手机芯片里的半导体材料……刘汉生信手拈来的生活案例,让同学们频频惊叹“原来地质离我们这么近”。当提到湖北的矿产优势时,教室里更是响起赞叹声:“咱湖北有150种矿产,12种储量居全国前列,磷矿更是新能源电池的关键原料!”这种贴近性的讲解,彻底打破了地质科学的“高冷滤镜”。

校园科普园里的实践课堂

讲座告一段落,四初的学生们已循着对矿石的好奇,涌向校园西南角——本学期全新亮相的地质科普园,400平方米的展区陈列着数十种矿物标本,蜿蜒的小径两侧“一步一石”、形态各异,瞬间勾起大家的探索欲。这处由学校联合湖北省地质局、省地质科学研究院共同打造的实践基地,如今成了校地协同培育学生科学素养的“户外课堂”。

为让学生从“听科普”变身“讲科普”,学校已选拔出17名地质科普讲解员。当天,湖北省地质博物馆副馆长刘鸿飞来到现场,手把手教大家解锁讲解技巧。“讲矿物就像剥洋葱,得一层层挖深!”他指着一块萤石标本现场示范,“第一层先报‘身份证’,说清颜色、硬度、产地这些基础信息;第二层讲‘简历’,比如萤石能做光学仪器、还能提炼氟元素;第三层挖‘档案’,聊聊它是在地质变化中是怎么形成的。”生动的比喻让知识点变得好懂好记。

七年级(15)班杨泉灵同学手里的笔记本上记满了要点,还不时对着标本小声模拟讲解。作为“小小讲解员”中的一员,她眼神里满是期待:“以前只知道湖北磷矿有名,今天才懂它既能做化肥,还是新能源电池的关键原料!以后课间能给同学讲这些,肯定特别有意义。”

“眼前的科普园只是起点,我们要让地质探索、科学探究延伸到更多场景。” 武汉市第四初级中学党总支书记、校长程仲良介绍。接下来,学校将鼓励学生把寒暑假旅游变成“寻矿之旅”,收集各地特色矿石标本充实园区,让校园地质科普园承载更多“旅行故事”;同时发起科普小论文创作活动,邀请学生分享自己发现的矿物奥秘,让科学思考有处安放。

未来,园区里的每块标本还将迎来“信息升级”——工作人员会补充矿物用途、制成品等实用信息,让学生一眼看清“石头变宝藏”的脉络。学生扫码就能观看矿物形成动画、查询学科关联知识,实现地质与化学、地理、信息技术的联动,让科普园成为跨学科学习的“活教材”。