新闻记者 张屏

通讯员 陈凌

摄影 新闻通讯员 史凡

“这段时间,本年度诺贝尔自然科学奖连续颁布,我们注意到,不仅传统媒体推出专版文章,B站、知乎等新媒体上也有很多解读。而且,介绍基本情况的短文章、短视频的阅读量或点击量非常高,量子力学专家做的一两个小时的从数学公式开始推导的物理学解读,也非常多人看。”

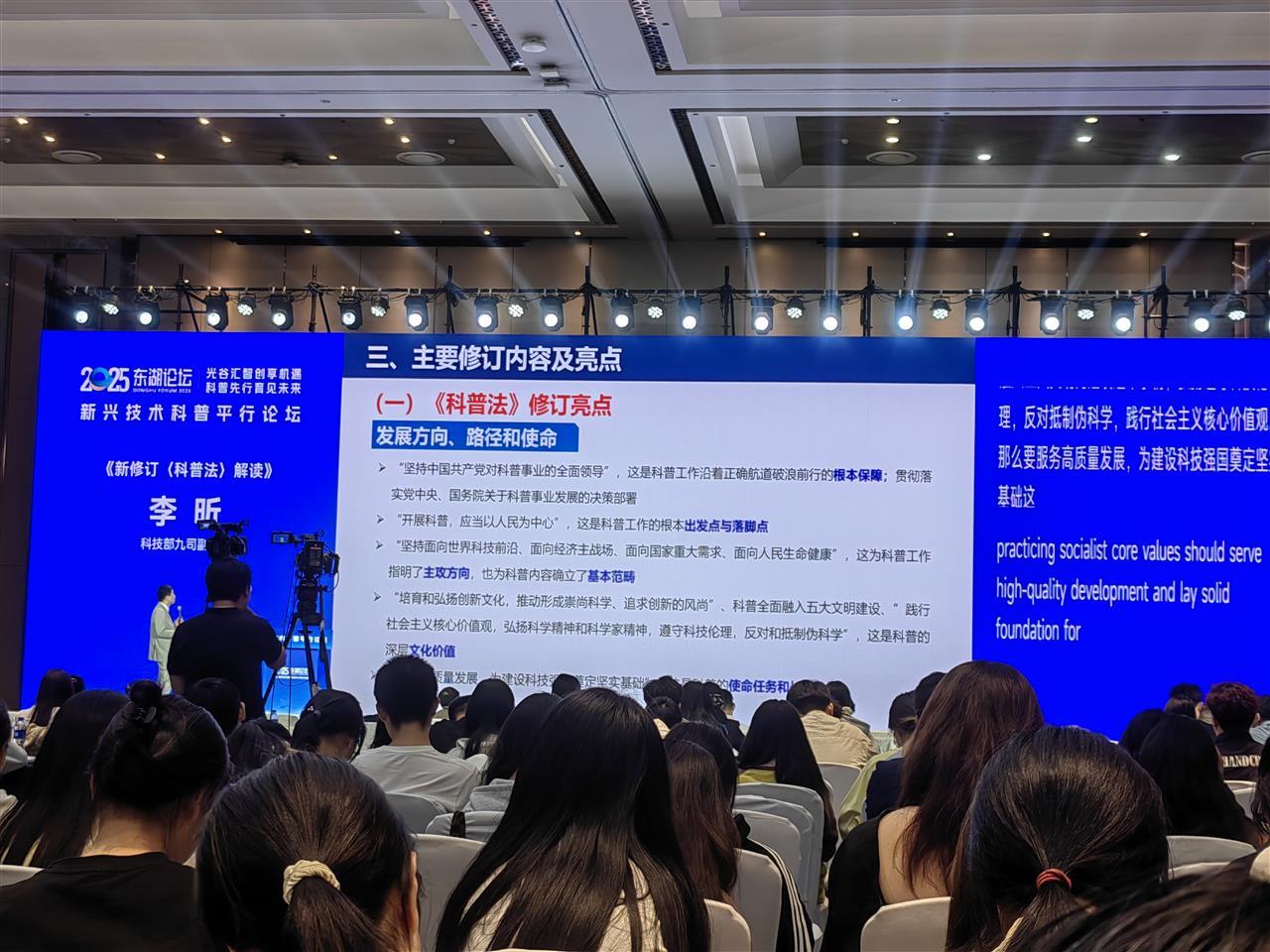

10月14日下午,2025东湖论坛——新兴技术科普论坛上,科技部九司副司长李昕举出了这个例子。他说,公众对科普内容、知识的需求日益增长,原因至少有两个:党的二十大将教育、科技、人才一体部署,新一轮科技革命和产业变革催生了一系列新技术、新产业,新兴前沿技术层出不穷;科学教育体系日渐完善,公众的科学文化素质逐步提高。据中国科协调查,2024年我国公民具备科学素质的比例达到15.37%,较之20年前有翻天覆地的变化。

“在2024年12月新修订的《科普法》中,第三十一条、三十二条都是鼓励对新技术、新知识开展科普的,有人担心它们离群众有点远,不太好科普,但现在看来,恰恰是难的东西,如量子科技、人工智能等,社会各阶层群众都非常关注,我们目前还没能充分满足这些需求。可喜的是,科普队伍越来越壮大,越来越多科学家、工程师与公众直接对话,越来越多企业做起了科普,与此同时,新技术赋能新技术新知识科普,尤其是人工智能等新技术,已推动科普实现革命性发展。”李昕说。

这使得现象级科普作品不断涌现。中国科普研究所科普理论与政策研究室主任谢小军如数家珍:新技术的应用从单向传播到沉浸体验,如中国科技馆最近展览“奇遇三星堆”,就把三星堆展览挪到VR里面,观众看了感到特别震撼。新技术还使得前沿成果通俗化、非遗科技融合化,如广西博物馆推出的“鼓动八桂声震九州”,得到一致好评,爆火的现象级科普IP“大圆镜科普”,用生成式人工智能做出有电影质感的科普产品,大家都愿意去看。新技术也提升了传播效能,打破了场景局限,实现了千人千面的科学服务。“这些,以前我们做不到!加上多平台联动扩大了传播声量,现象级科普IP、作品层出不穷。”

“这正是我们在此次东湖论坛举行以“光谷会智 创享机遇,科普先行 育见未来”为主题的新兴技术科普平行论坛的原因。”湖北省科技厅相关负责人介绍,作为科教资源富集、创新动能强劲的省份,湖北历来高度重视科普工作,当前湖北正加快建设具有全国影响力的科技创新中心、全力打造全国科技创新高地,以新科普法的实施为契机,湖北正加快构建与建成支点、走在前列、谱写新篇的战略定位相适应的现代科普新体系,推动科普工作全面融入以“光芯屏端网”为代表的光谷科技创新大走廊建设,深度服务高端装备制造、生命健康等“51020”现代产业集群的培育,实现科普与科技创新、产业创新的同频共振。面向未来,湖北将构建大科普格局为引领,重点在以下三个方面持续发力:一是织密网络夯实基础,持续提升科普基础设施科普化的水平,扩大优质的科普内容供给,构建多元协同的科普发展新格局;二是数字赋能创新模式,要应用人工智能等技术打造一批有影响力、感染力的现象级科普产品;三是激活主体壮大队伍,完善激励机制,鼓励更多科技工作者投身科普创作与传播,让科学知识可感可及,让科学精神融入日常生活。

“我是研究纺织的,经常到处做科普讲座,跟大家说纺织不等于做衣服,它大量应用于生物医用、航空航天等领域。我很高兴看到,了解纺织的人越来越多。”中国工程院院士、武汉纺织大学党委书记徐卫林现场做《生物医用材料现状与发展趋势》科普讲座,他深有感触地说,用通俗易懂的方法把科学讲、写给公众并不容易,科普工作者要积极拥抱新技术,把新兴技术科普做得更好懂,影响更多人。

徐卫林是积极投身于科普工作的高校科研工作者的代表。论坛现场,还有塞尔维亚科学与艺术学院院士、贝尔格莱德大学生物化学学院院长塔倪娅·韦利奇科维奇,华中科技大学附属协和医院骨科教授、武汉智能医学研究院院长叶哲伟,武汉人工智能研究院教授朱贵波,湖北工业大学副校长张晓星,湖北工业大学生命科学与健康工程学院教授彭良才,分别分享了《隐形的‘塑料餐’:微塑料如何影响我们的消化与营养吸收》《医学人工智能的现状、挑战及未来》《多模态人工智能的发展与思考》《绿色电力装备研发及退役材料资源化再利用》《中庸之道与第四次工业革命》等科普内容。

“高校要在促进科普与新技术有机统一的过程中扛起社会责任,共同构建全方位、多层次的科普体系,确保科技知识的普及与新技术应用同步推进。”湖北工业大学党委书记彭育园介绍,近年来,湖北工业大学坚持推进人才培养模式改革,将科学普及理念贯穿于科研与教学全程,围绕“双一流”建设重点工作,充分发挥在生物医药、新材料、智能制造、数字艺术等领域的学科优势,不断探索科技创新与科学传播的双向互动,学校与武汉市科协、湖北省机械学会携手,汇聚50余位院士、智能制造行业领军人物以及热心志愿者,成立了国内首家以院士领衔命名的科普工作室,旨在引领并带动更多科技工作者投身科普事业,打造特色鲜明的科普队伍,创新科普方式,提升科普服务能力,从而更有效地传播前沿科学与技术知识。

据了解,本次论坛由湖北工业大学和武汉东湖新技术开发区管理委员会主办,由武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局、湖北工业大学生命科学与健康工程学院、湖北工业大学科技部/教育部细胞调控与分子药物“111”引智基地承办。