新闻记者詹钘

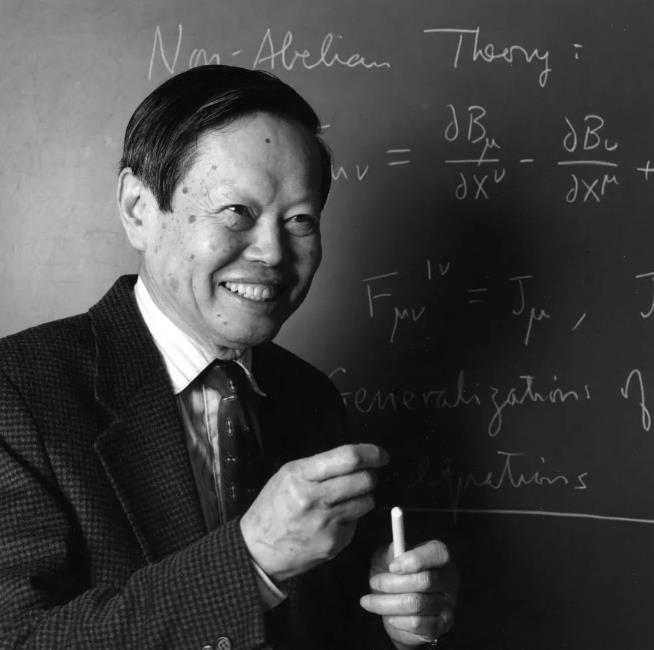

据新华社消息,记者从清华大学获悉,诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家杨振宁于10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁1922年出生于安徽合肥,上世纪40年代赴美留学任教,1957年获诺贝尔物理学奖。他与米尔斯提出的杨-米尔斯规范场论,是20世纪物理学最为重要的成就之一。回国20多年来,杨振宁在清华大学任教,在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献。

回顾杨振宁的童年,他在清华园度过了少年时光。在12岁那年,杨振宁就被神秘宇宙吸引,说出了“我要拿诺贝尔奖”的豪言。

杨振宁在2019年求是奖颁奖典礼现场(图源:网络)

红砖青瓦,春风、杨柳,水波上浮荡的黄咀雏鸭。

这是杨振宁记忆中上世纪30年代清华园最熟悉的模样。在这里,他度过了难忘的8年少年时光,奠定了日后全方面发展的文理基础,并展现出在数学方面“异禀”的天赋与兴趣。

1929年,杨振宁的父亲杨武之受熊庆来邀请来到清华参与筹建数学系,只有7岁的杨振宁跟随父母住进了位于清华园西端的西院11号。彼时的清华刚“升格”为大学不久,贤才皆至、群英聚集。与杨振宁家紧邻的是中国现代美学奠基者之一的邓以蛰一家,其子、“两弹元勋”邓稼先是他毕生挚爱的好友。王国维住在16号院,毗邻的还有中国现代数学的先驱者,数学系教授郑之蕃、熊庆来。

在这样一个名师云集、学术氛围单纯热烈的环境里,杨振宁尽情吮吸着知识的甘霖,饶有兴趣地探索有关科学之美与奥秘的故事。

杨振宁办公室所在地清华大学科学馆(图源:网络)

受父亲的熏陶,杨振宁很早对数学产生了浓厚的兴趣。对于儿子的天赋,杨武之早有察觉,也经常自豪地与朋友谈起。但相比于“拔苗助长”,他更看重杨振宁的全面发展。在杨武之看来,作为中国人,学好传统文化,培养健全的人格,比成为天才儿童更重要。初中一年级暑假,杨武之请了清华大学历史系高材生丁泽良每天早上给杨振宁讲授《孟子》,讲课地点就在科学馆里他的办公室。

宁静的科学馆内,屋墙上的窗棂纵横交错,窗外是满眼生机的绿色。每天两小时,杨振宁跟随丁泽良沉浸于中国传统文化的精妙之中,为日后取得辉煌的科学成就奠定了扎实的人文基础。

而在当时,围墙外的世界早已动荡不安、内忧外患,清华园就像是一个避风港,为杨振宁创造了无忧无虑的氛围。“在我的记忆里头,清华园是很漂亮的。我跟我的小学同学们在园里到处游玩。几乎每一棵树我们都曾经爬过,每一棵草我们都曾经研究过。”对清华园中的童年生活,杨振宁记忆犹新。

12岁那年的一天,偶然间杨振宁在图书馆看到一本名为《神秘的宇宙》的书,他被书中所讲的奇妙宇宙深深吸引,回家对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”

1945年,刚满23岁的杨振宁坐上了从昆明飞往加尔各答的飞机。与他一起的,还有其他20多名赴美留学的学生。第二次世界大战之后,美国已经取代欧洲成为世界科学的中心,这里是年轻人追求学术的圣地。来到享誉世界的芝加哥大学的杨振宁,迅速成为物理系同代研究生中的佼佼者。

1956年,杨振宁与李政道合作提出了弱相互作用中的宇称不守恒定律。1957年,两人共同获得诺贝尔物理学奖,成为首次获得诺贝尔物理学奖的中国人。一句童真的“狂言”由此成为了现实。

1971年,冻结了20多年的中美关系以“乒乓外交”的民间交往形式走出了关键的一步。在这样的背景下,杨振宁回到了阔别26年的祖国,完成了多年来未尽的心愿。

杨振宁(图源:网络)

对于科学界来说,杨振宁的这次新中国之访可谓一次“破冰之旅”。此后,他一直致力于帮助架设起中美科学家之间友谊和交流的桥梁。在20世纪70年代,杨振宁先后回国6次,数次得到国家领导人的接见。他曾向周恩来建议:“中国在教育科研中重视理论和实际的结合,这是很好的,也是必须的,但是目前中国不重视基础数学和理论研究,这是目光短浅的表现,应引起重视。”

在杨振宁关于童年老家的零碎记忆中,正厅门口贴着的一副对联令他印象深刻,上联“忠厚传家”,下联“诗书继世”。“父亲一生确实贯彻了‘忠’与‘厚’两字。”而对于生于传统中国书香门第、长于孔孟之道家教环境的杨振宁,“忠”字成为了始终压在他心上的一块石头。“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”2003年,81岁的他重归故土,落叶归根、回到清华。

2004年9月13日,清华第六教学楼。82岁的杨振宁身着蓝色衬衫走上讲台,面对130余位大一新生的稚嫩面孔,将最基础的物理概念娓娓道来。此后的整整一学期,杨振宁每周都准时出现在这间教室,用一个半小时带领学生体验物理的奥妙。

“回到清华来,我又开始了新的旅程,主要的目的就是希望能帮助清华训练一些年轻人……如果我能够帮助他们走到正确的学习、研究的道路上去,这当然是一个很值得做的事业。”杨振宁说。

(文字来源:清华大学微信公众号)