新闻记者 张渊

通讯员 邵克斌

“找准病因是我们提升的第一步。”10月24日下午,武汉市钢都中学录播室内,一场特殊的语文试卷讲评课正在进行。舒秀梅老师轻点屏幕,AI工具“豆包”随即对学生的答题样本展开精准剖析:“偏离核心分析对象”“缺乏文本支撑”……一针见血的诊断,让在场学生恍然大悟。

AI融合语文试卷讲评课

AI融合语文试卷讲评课

AI赋能,让试卷讲评更精准

这堂课,是钢都中学推动人工智能与教育教学深度融合的一个生动切片。“通过大数据分析,我们发现学生的基础题得分不错,但阅读第四题、第八题等综合能力考查题失分严重。”舒秀梅老师介绍,她运用deepseek等AI工具对10月语文测试卷进行数据分析,精准定位学生薄弱环节,将“精准审题、深度分析、规范作答”定为本课教学目标。

舒秀梅老师

舒秀梅老师

课堂上,舒秀梅老师打破传统题号顺序,围绕典型错例设计三大任务链:在“错因诊断实验室”,学生通过对比样本答案,自主发现审题偏差、分析空泛等问题;在“纠错闯关提升营”,AI生成的古壶图片帮助学生理解诗歌意象,思维导图助力文本逻辑梳理;在“迁移应用精工坊”,学生分组为答案打分,并通过DeepSeek生成变式训练题,举一反三。

“人工智能工具带来了效率与精准度的革命,但它终究是教学的辅助手段。”舒秀梅老师在课后分享中坦言,她也面临AI对文学文本个性化解读把握不足、工具兼容性差等挑战,“未来的方向应是立足核心素养,实现人机协同的最优平衡。”

AI应用展示课

AI应用展示课

为教师成长装上“智慧眼”

当天,青山区人工智能教学应用与机器人活动经验交流会在钢都中学举行,来自市、区的教育专家、种子教师齐聚一堂,共探智能时代育人新路径。

会上,钢都中学科信中心主任王亚锋揭开了该校“AI多模态课堂观察系统”的神秘面纱。这一集嵌入式录播、资源服务与智课分析于一体的校内平台,能自动采集师生课堂行为、语音对话等多模态数据,并进行生成式分析。

钢都中学AI分析平台

钢都中学AI分析平台

“我们通过对教师模型的训练,系统能精准识别老师轨迹,区分师生行为。”王亚锋一边演示平台功能一边介绍。系统不仅可统计课堂中知识讲解、师生对话、小组汇报等环节的时间占比;对提问类型等活动数据也可精准回溯。如“5分32秒时,老师提问‘样本为什么得0分?’”,助力教师精准复盘、磨课研课。

目前,该系统已积累语文、历史、物理等多学科课堂数据,为教研提供了可视化依据。王亚锋表示,团队正持续优化算法,加强对同一课题不同教师授课的对比研究,并计划对教师专业发展进行长期跟踪,“让课堂观察真正成为教师成长的助手”。

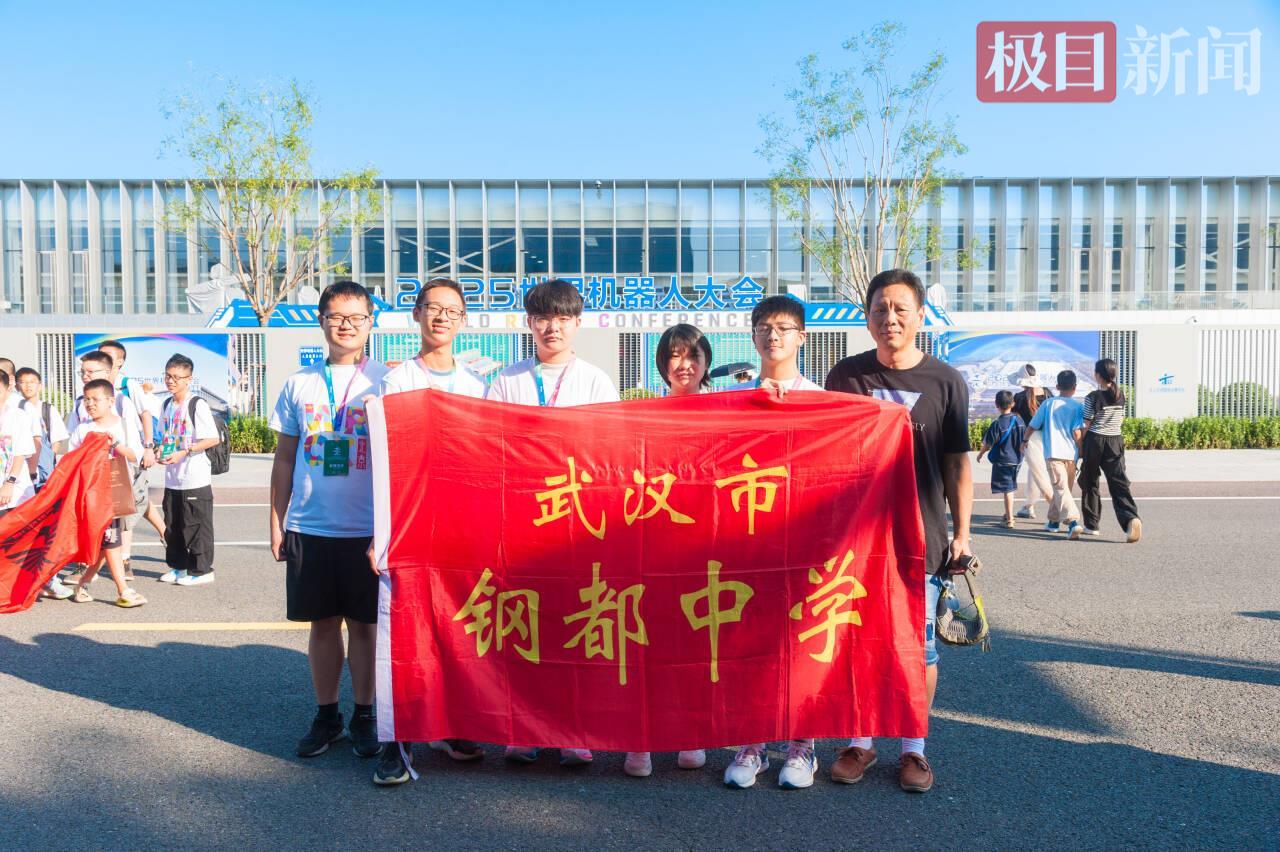

钢都中学参赛队伍获得2025世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛一等奖

钢都中学参赛队伍获得2025世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛一等奖

从75平方米的活动室走向国际赛场

“别人是航空母舰,我们是一叶扁舟,但我们坚持了8年,没有被淹没,反而在发展壮大。”钢都中学机器人教练孙林分享了社团的奋斗历程:从一间仅75平方米的活动室出发,一路走向国际赛场。这支因兴趣而集结的学生队伍,如今足迹已遍及全国十余城,并屡次在世界级的机器人赛场上崭露头角。

一段段比赛视频,清晰地记录着孩子们的成长轨迹:从2018年首次踏上全国青少年机器人竞赛的舞台,到2025年在北京世界机器人大会上,一举斩获青少年机器人设计大赛一等奖。八年磨一剑,社团在持续积累中日益成熟,成绩也愈发亮眼。孙林特别提到,如今团队也借助AI大模型分析程序代码缺陷,优化机器人巡线算法。“教练员的责任,正是为学生提供更成熟、更具健壮性的解决方案。”他补充道。

他引用在杭州灵隐寺所见的一句箴言——“世间万物不为我所有,但皆可为我所用”,道出了在有限条件下借力技术、开拓创新的教育智慧。

青山区人工智能教学应用与机器人活动经验交流会

青山区人工智能教学应用与机器人活动经验交流会

从“工具辅助”走向“生态重构”

“AI带来的不是简单的变好或变坏,而是一个巨大的认知分岔点。”青山区教科院金梦甜老师在分享心得时指出,当前教育正从“技术赋能”迈向“生态重构”。

她用“船长与轮船”比喻人机协同关系——人类决定航向、鼓舞士气,AI提供动力、精准导航。现场,她演示如何用个人知识库快速生成案例分析表格,并强调教师需从基础技能、教学融合、伦理判断三个层面提升AI素养。

青山区教科院电教站站长吴娅妮提出“做减法”的实践思路:“在热潮中保持清醒,从区域实际出发,优先解决教学痛点。”她特别强调“所有思辨都不能外包”,教师要坚持主导地位,守住育人初心。

武汉市教科院现代教育技术中心科长王康对青山区及钢都中学的实践给予高度评价。他建议舒秀梅老师探索构建“钢都高中语文舒老师智能体”,形成学科数字分身;鼓励学校继续深化AI课堂行为分析,参与全市课堂质量监测探索;希望科创教师善用大模型全流程助力创意生成、代码设计与成果分享。他强调,未来应着力建设学科教学智能体,推动人机协同走向“相互理解、共同创造”的深层阶段。

一场交流会,不仅展现了智能技术与教育深度融合的无限可能,更勾勒出青山教育人以务实、审慎、创新的姿态,拥抱智能时代的坚定步伐。正如舒秀梅老师所说:“让技术真正服务于教学,服务于每一位学生的成长,这正是我们探索的核心目标。”

交流会合影

交流会合影