新闻记者 国倩

通讯员 党波涛

“早高峰堵得走不动道”“每月几十起摔伤事故”,高校电动自行车乱象是众多大学校园管理的共同难题。如何破题?近日,记者在华中师范大学看到,其通过制度创新与技术赋能,不仅有效治理了乱象,更构建了一个可供借鉴的校园交通治理新样本。

“一人一车一牌一码”

给电动车上“校园身份证”

作为武汉市高校电动自行车治理试点单位,华中师范大学曾面临这样的困境——校内电动自行车一度达2万辆,乱停乱放、乱充电、违规骑行等乱象频发。

“我们的电动车数量在武汉高校不算最多,但因华师校园面积较小,矛盾更突出。”该校保卫处处长王军直言,治理主要存在三大难题:一是车辆数量庞大且增长迅速;二是随意停放、超速行驶、违规带人问题突出,上下课高峰期常现“骑车拥堵”,每年新生开学季校医院接诊相关摔伤、擦伤病例明显增多;三是违规充电、占用消防通道,消防安全隐患大。

治理后的教学楼前

治理后的教学楼前

“高校电动自行车治理不是‘一刀切’,每一项举措背后都有制度支撑和现实考量。”王军说,为了让治理有章可循,学校对照相关法规和教育部通知要求,结合校园实际,修订出台了《华中师范大学电动自行车管理办法》,明确了“一人一车一牌一码”“摇号上码”“违章记分”这些核心制度。

提到最关键的“一人一车一牌一码”制度,王军特意解释:“‘一牌’是交管部门发的正规车辆号牌,保证车辆来源合法;‘一码’是我们校园免费发放的专属RFID电子芯片码,相当于电动车的‘校园身份证’。所有实名登记的电动车,都得装上这个电子芯片码。”

电子RFID码(电子标签)

电子RFID码(电子标签)

王军指着芯片样本介绍,“芯片里绑定了车主的身份信息,还能和校园的电动车门禁系统、充电桩管理系统联动——车进校门时,门禁能自动识别芯片,不是本校登记的车根本进不来;去充电时,芯片也得和充电桩匹配上才能通电,避免了‘僵尸车’占着充电位的情况。”

更贴心的是离校后的衔接,王军补充道:“要是学生毕业、老师离职,只要在学校系统里办了离校手续,对应的校园通行识别码就会自动注销。这样一来,既不用担心车辆留在校园无人管,也避免了身份信息泄露的风险,一举两得。”

“有些同学觉得‘买电动车不出校门,就不用上芯片码’,其实这个想法不对。”王军直接回应道,“就算车辆不进出校门,我们也会定期组织保卫人员、安保队员开展电动自行车专项清理行动,像校内‘无牌无码’的电动车、长期闲置的‘僵尸车’,单是集中整治我们就清理了超1500台。”

“摇号上码”控制总量

让车辆从2万减到1.4万

“校园身份证”的推行,为校园电动车的总量控制提供了有力抓手。该校电动自行车管理办法中的又一核心制度——“摇号上码”,则规定有购车意向的师生,必须通过摇号中签获取校园通行RFID芯片码,才能购买车辆并上码使用。

“这是我们实现‘总量控制、动态平衡’的关键一步,”王军介绍,“摇号不是简单地限制,而是在公平基础上满足真实需求。”据了解,该制度覆盖全校师生与校内社区居民,每年根据毕业生离校后腾出的车辆额度,灵活调整下一年指标。为避免学生盲目购车,学校还将“需摇号中签方可购车”明确写入新生录取通知书和入学指南,将管理“关口前移”。

校园内随处可见的安全标语

校园内随处可见的安全标语

此前,曾有学生反映“摇号次数少、中签难”,学校也及时作出回应与解读。在综合评估办学规模、空间资源、道路承载能力后,学校将电动自行车总量上限设定为1.4万辆。2024年12月首次摇号,1542人申请,508人中签,中签率约33%;而2025年9月的第二次摇号,中签人数达到2000人。

“每次摇号都会邀请师生代表现场监督,全程由电脑随机抽取,就是为了保证公平、公正、公开。”治理团队成员介绍,针对有人担心“私下高价转让中签指标”的问题,保卫处执行“人车牌码”严格绑定,登记上码时必须出示本人身份信息对应的行驶证,让转让行为无操作空间。

目前,治理成效已逐步显现。该校注册电动自行车总量从原来的2万辆下降至约1.4万辆,还同步推进停车区域改造,新增8000个停车位,缓解了停车难与乱停乱象。

“最直观的感受就是宿舍楼下‘宽敞’了!以前找车位像‘扫雷’,现在基本能‘随到随停’,生活节奏都从容了。”大三学生徐沁怡说。曾因电动车堆积“走路都挤”的8号教学楼前,如今车辆全在指定区域有序停放,通道顺畅无阻,校园交通拥堵与消防安全风险也同步降低。

校园“电子眼”上岗

违章扣分可做志愿“赎分”

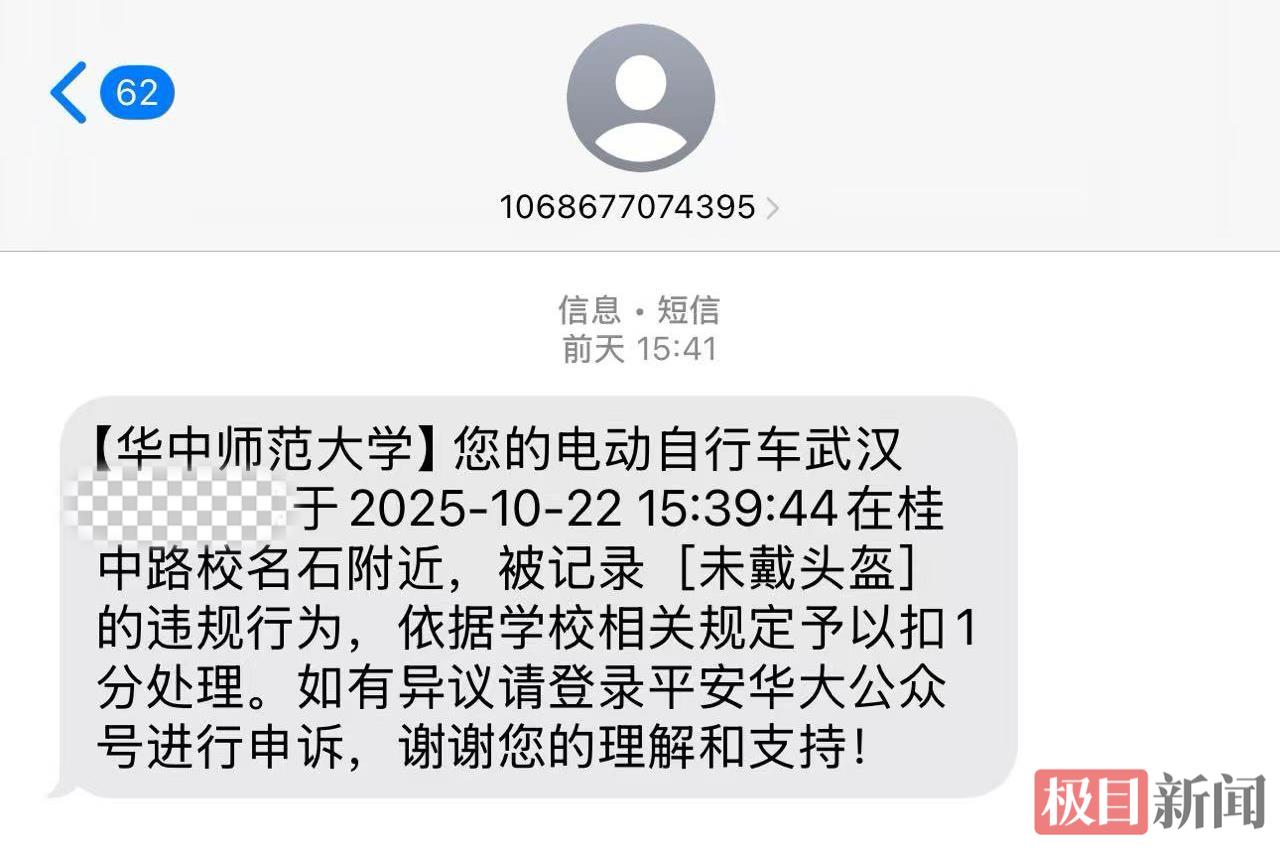

“我之前因为没戴头盔被拍过,刚停好车短信就来了——‘您的电动自行车被记录‘未戴头盔’的违规行为,依据学校相关规定予以扣1分处理。”大三学生谭晓敏边说边打开手机,“现在大家骑车都规矩多了,毕竟谁也逃不过‘电子眼’。”

她口中的“电子眼”,是学校在10个重点路段安装的电动自行车违章抓拍系统。这些摄像头就像校园里的“电子交警”,能自动识别超速、违规载人、不戴头盔等行为,并联动后台记分——每学期每车满分10分,扣完即禁行。

“其实像不戴头盔、违规载人、超速这些,是平时最容易‘中招’的,”谭晓敏对记分规则很熟悉,“比如搭载12岁以上人员扣1分,超速或逆向行驶扣2分,乱停放在消防通道要扣3分。”她补充,“万一真扣满了10分,也不是一禁了之,可以通过参加秩序维护这类志愿服务来‘补分’,既长记性又服众。”

这套记分系统与学校同步建立的门禁管理、违章监摄、充电桩智能管理三大系统,形成“识别—抓拍—处理—服务”的管理闭环。无电子芯片码的车辆不仅无法入校,也不能使用校内充电桩,从源头杜绝了校外车辆挤占资源。

在惩戒之外,校园里也洋溢着服务的温度。定期开展的“公益驾校”为骑行生疏的师生提供免费培训,21支由保卫处员工、安保队员、学生志愿者组成的治理小分队早晚高峰在重点区域执勤提醒——既有硬约束,也有软引导。

“以前学生遮牌、超速常见,现在电子眼抓拍后,违规率明显降了。”治理团队负责人表示,“技术监管是手段,我们的深层目的,是引导大家形成自觉,共同维护校园秩序。”

建“一站式”服务点

上牌维修在校园内就能完成

“虽然我摇号没中,但学校有公益电动自行车可用。”在华师南湖校区,一名学生用微信扫码取出公益电动自行车钥匙。为解决未中签学生应急出行需求,华师投放了一批爱心公益电动自行车,均配备安全头盔、购买保险,在校学生通过微信扫码,免费借用,可解决“短途应急”难题。

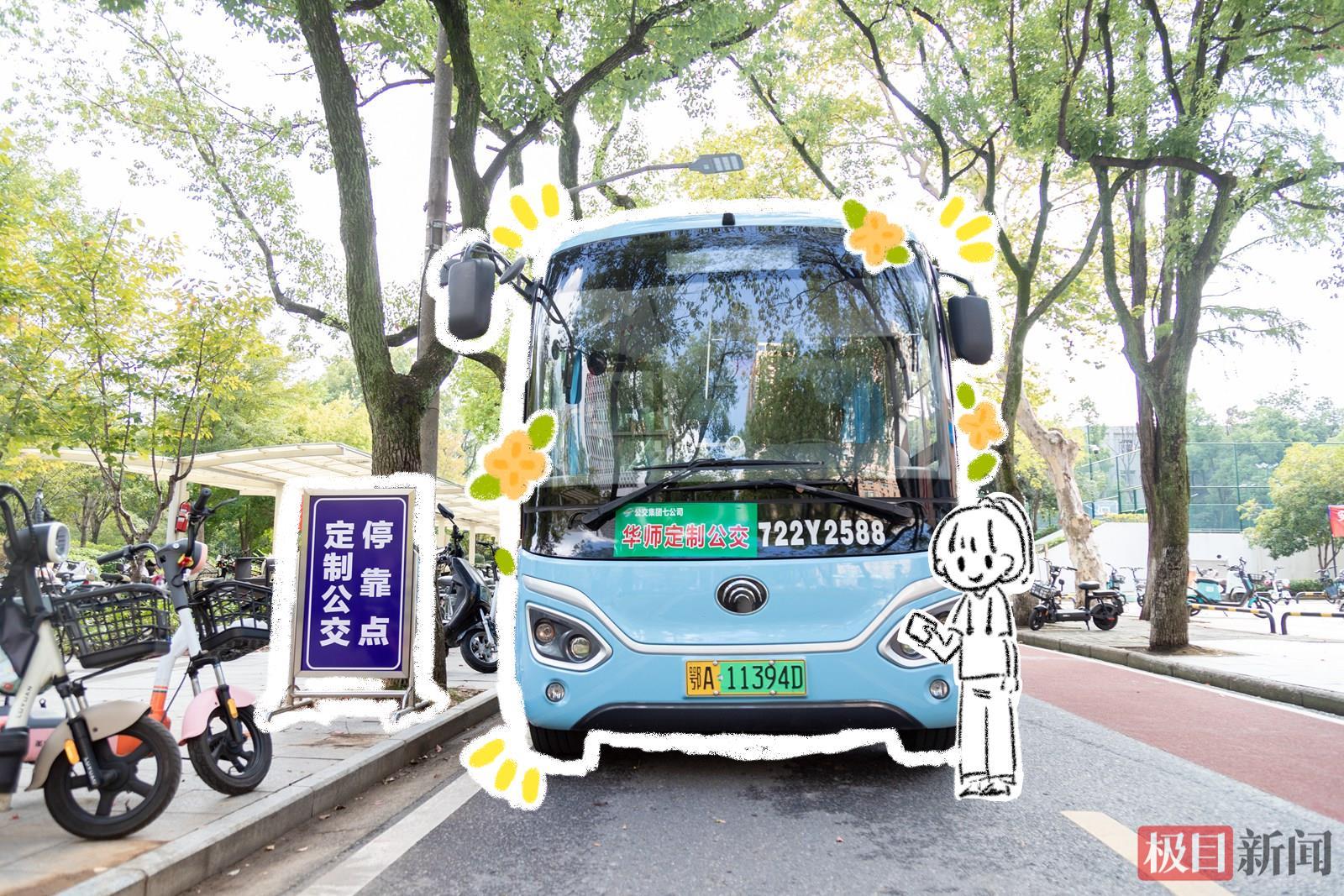

校园定制公交

校园定制公交

公共交通的优化则覆盖更广泛需求。该校目前已投入8台校园定制公交,早7:20至晚10:00运行,每台车最大载客量约为30人,重点解决南湖校区至本部的跨校区上课需求;13台观光车覆盖桂子山校区北门至南门、东门至国交等线路,兼顾师生不同出行需求。

校园观光车

校园观光车

“惠生服务站”更成为治理的“便民支点”。2025年9月1日,由武汉市公安局交通管理局车辆管理所指导建立的“电动自行车惠生综合服务站”在华师正式启用,这是武汉高校首个“一站式”电动自行车服务点,集“注册登记、上牌上码、维修保养、回收回购、安全宣导”于一体,刚启用就收获师生好评。

武汉高校首个电动自行车惠生综合服务站

武汉高校首个电动自行车惠生综合服务站

“以前想给电动自行车上牌,得跑到校外的车管所,排队大半天都不一定能办完,现在在学校里半小时就能搞定,还能免费给车做检修,太方便了!”马克思主义学院研一学生张同学说,上牌后,学校还免费送了他3C认证的安全头盔。

工作人员为同学发放免费安全头盔

工作人员为同学发放免费安全头盔

据介绍,服务站为师生提供“整车胎压检查、免费配螺丝、线路排查、电机检查、整车灯光测试、充电器检查、免费注油、免费打胶、全车刹车检查、控制器检查”10项免费维修服务。

上牌上码区,师生们有序排队等候

上牌上码区,师生们有序排队等候

“治理校园电动自行车,不只是为了维护交通秩序、消除安全隐患,更重要的是借此培养学生的规则意识、安全意识。”华师相关负责人介绍,为倡导绿色出行,学校也正积极探索出台相关措施,鼓励学生减少对电动自行车的依赖,“我们希望‘多走路、多锻炼’不仅能成为一种习惯,更能成为校园文化的一部分。”