ж–°й—»и®°иҖ… еј жёҠ

йҖҡи®Ҝе‘ҳ д»»зәўж–Ң

вҖңдёәд»Җд№ҲдёҖеЈ°вҖҳдҫҚиҗҚвҖҷи®©дәәеҠЁе®№пјҢдёҖеЈ°вҖҳиҖҒзҲ·вҖҷеҸҲи®©дәәеҝғеҜ’пјҹвҖқиҜӯж–ҮиҜҫдёҠпјҢдёҖдёӘе…ідәҺвҖңз§°е‘јвҖқзҡ„жҸҗй—®пјҢзһ¬й—ҙзӮ№зҮғдәҶеӯҰз”ҹзҡ„жҖқиҫЁзҒ«иҠұгҖӮдёҖеўҷд№Ӣйҡ”пјҢж•°еӯҰиҖҒеёҲжӯЈдёҺеӯҰз”ҹдёҖеҗҢдҝҜйҰ–пјҢе°ҶиҜ•еҚ·дёҠзҡ„еӨұеҲҶзӮ№йҖҗдёҖвҖңи§Јеү–вҖқгҖӮеңЁж–°жҙІдёҖдёӯпјҢеғҸиҝҷж ·жү“з ҙж ҮеҮҶвҖңжЁЎжқҝвҖқгҖҒжӢ’з»қвҖңжөҒж°ҙзәҝвҖқзҡ„иҜҫе Ӯе·ІжҲҗдёәеёёжҖҒгҖӮжӯЈеҰӮж Ўй•ҝйҷ¶иҫүжүҖиЁҖпјҡвҖңй«ҳж•ҲиҜҫе ӮжҳҜж•ҷеӯҰиҙЁйҮҸзҡ„з”ҹе‘ҪзәҝгҖӮвҖқеңЁиҝҷйҮҢпјҢжҜҸдёҖдҪҚж•ҷеёҲйғҪжүӢжҸЎдёҖжҠҠзӢ¬зү№зҡ„й’ҘеҢҷпјҢд»Ҙеҗ„иҮӘзҡ„ж•ҷеӯҰжҷәж…§пјҢзІҫеҮҶең°ејҖеҗҜдәҶеӯҰеӯҗйҖҡеҫҖжўҰжғізҡ„еӨ§й—ЁгҖӮ

ж–°жҙІдёҖдёӯйҳійҖ»ж ЎеҢә

ж–°жҙІдёҖдёӯйҳійҖ»ж ЎеҢә

зІҫеҮҶиҜҫе ӮпјҡзӮ№зҹіжҲҗйҮ‘зҡ„иүәжңҜ

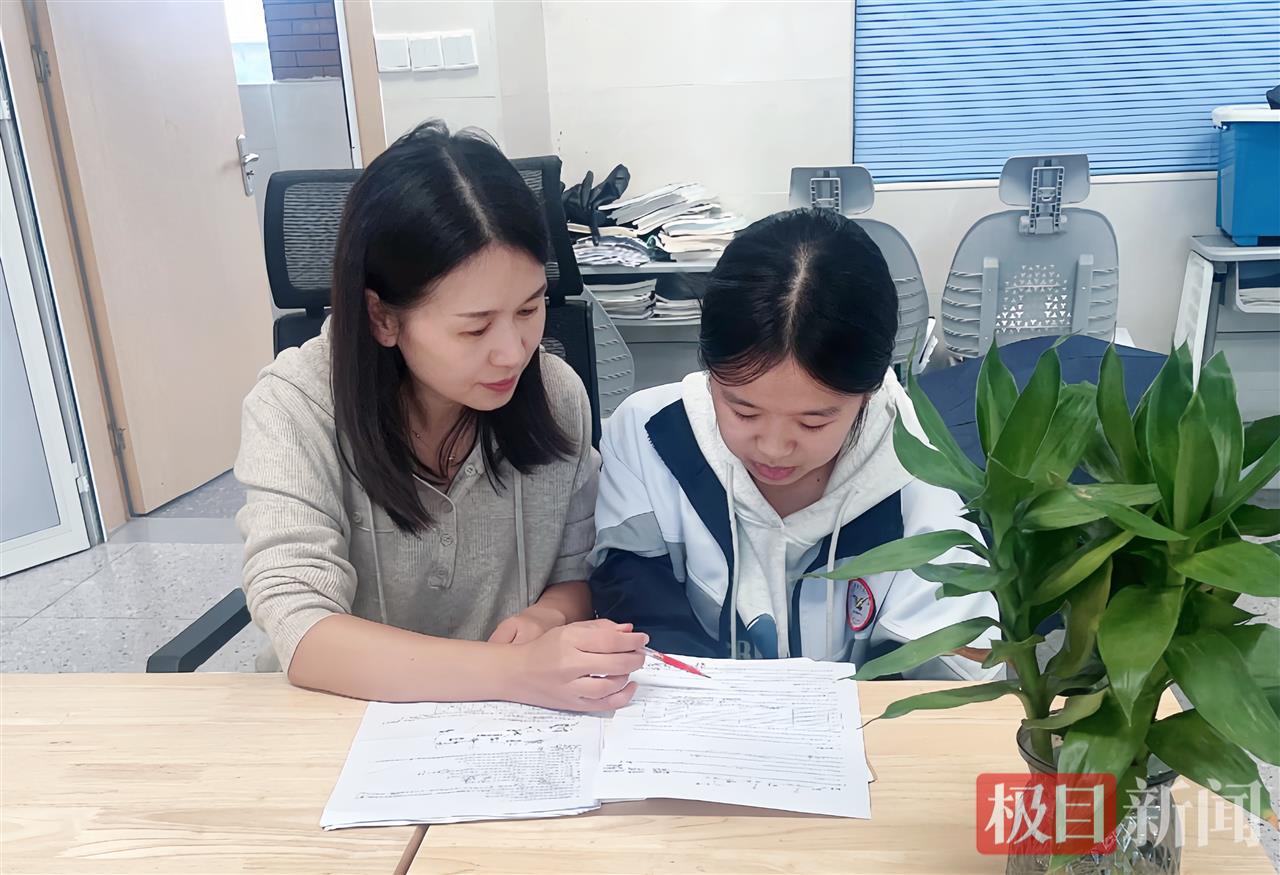

вҖңиҖҒеёҲпјҢжҲ‘иҜҘжҖҺд№ҲеҠһпјҹжҲ‘зҡ„ж•°еӯҰжҳҜдёҚжҳҜзңҹзҡ„жІЎж•‘дәҶпјҹвҖқй«ҳдёүејҖеӯҰдёҚд№…пјҢж•°еӯҰиҖҒеёҲеј й“¶з§Җзҡ„еҠһе…¬е®ӨйҮҢпјҢдёҖеҗҚеҘіз”ҹзәўзқҖзңјзң¶й—®йҒ“гҖӮеӨҡж¬ЎиҖғиҜ•жӯўжӯҘдәҺ70еӨҡеҲҶзҡ„еҘ№пјҢеҮ д№ҺеӨұеҺ»дәҶдҝЎеҝғгҖӮеј й“¶з§ҖжІЎжңүжҖҘдәҺи®ІйўҳпјҢиҖҢжҳҜйҖ’иҝҮзәёе·ҫпјҢиҪ»еЈ°иҜҙпјҡвҖңдёҚжҳҜзңӢеҲ°еёҢжңӣжүҚеҺ»еҒҡпјҢиҖҢжҳҜеҒҡдәҶжүҚдјҡзңӢеҲ°еёҢжңӣгҖӮвҖқеҘ№еёҰзқҖеӯҰз”ҹдёҖиө·жўізҗҶиҜ•еҚ·гҖҒеҲҶжһҗй”ҷйўҳпјҢд»ҺеҹәзЎҖжҰӮеҝөеҲ°и®Ўз®—规иҢғпјҢдёҖжӯҘжӯҘйҮҚжһ„зҹҘиҜҶдҪ“зі»гҖӮеҮ дёӘжңҲеҗҺпјҢиҝҷеҗҚеӯҰз”ҹзңјзҘһдә®дәҶпјҢи…°жқҝзӣҙдәҶпјҢй«ҳиҖғж•°еӯҰиҖғеҮә114еҲҶгҖӮ

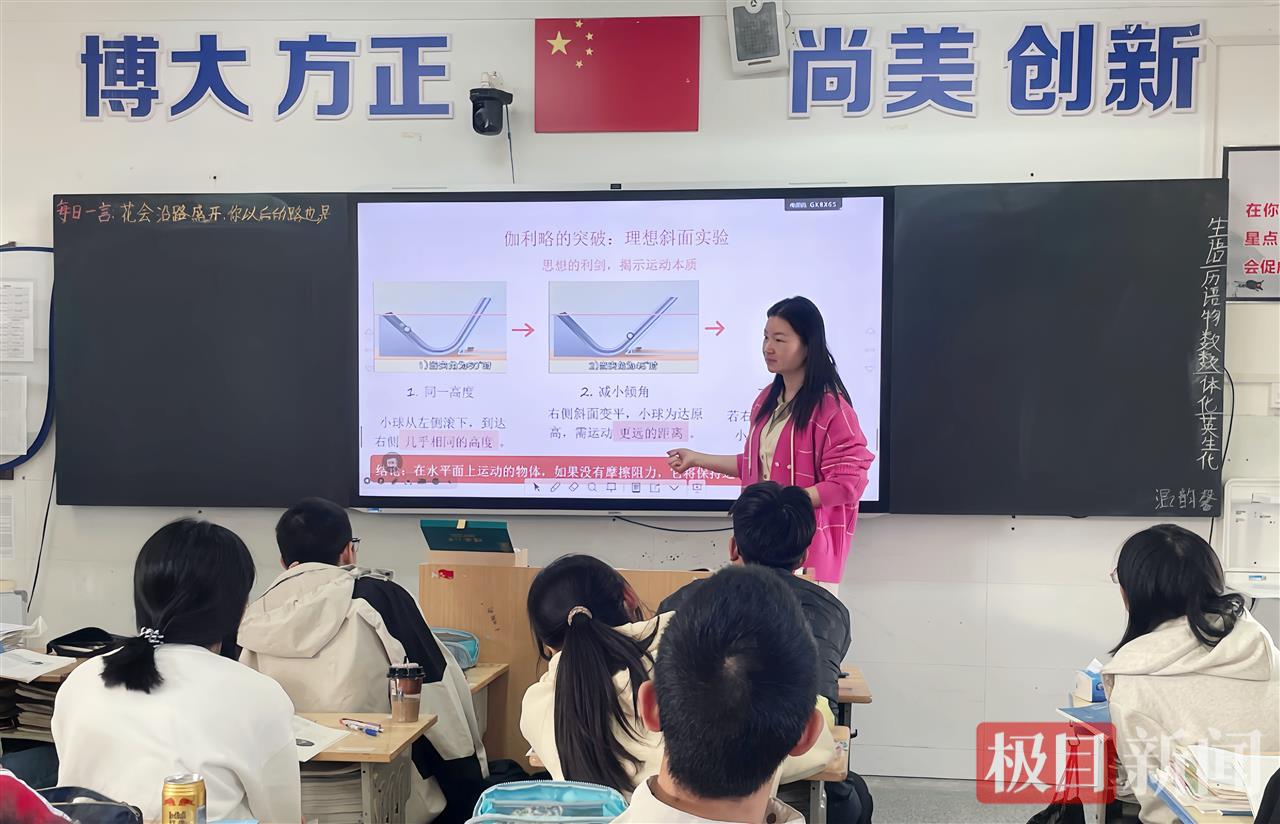

еј й“¶з§Җзҡ„иҜҫе ӮпјҢеғҸдёҖдҪҚзІҫеҮҶзҡ„вҖңиҜҠж–ӯеёҲвҖқгҖӮеҘ№дёәжҜҸдёӘеӯҰз”ҹе»әз«ӢеӯҰд№ жЎЈжЎҲпјҢйҖҡиҝҮиҜҫе ӮиЎЁзҺ°гҖҒдҪңдёҡеҸҚйҰҲе’Ңйҳ¶ж®өжҖ§жөӢиҜ•пјҢеҠЁжҖҒи·ҹиёӘе…¶зҹҘиҜҶжјҸжҙһдёҺжҖқз»ҙзҹӯжқҝпјҢзңҹжӯЈеҒҡеҲ°вҖңдјҳвҖқзҹҘдҪ•еӨ„пјҢвҖңе·®вҖқжҳҺжүҖд»ҘгҖӮеҘ№зҡ„еҲҶеұӮж•ҷеӯҰиҙҜз©ҝе§Ӣз»Ҳпјҡй’ҲеҜ№еҗҢдёҖзҹҘиҜҶзӮ№пјҢдёәеҹәзЎҖеұӮеӯҰз”ҹеӨҜе®һе®ҡд№үдёҺжӯҘйӘӨпјҢеёҰйўҶжҸҗй«ҳеұӮеӯҰз”ҹж”»е…ӢеҸӮж•°иҢғеӣҙй—®йўҳпјҢеј•еҜјжӢ”е°–еұӮеӯҰз”ҹжҢ‘жҲҳеҮҪж•°дёҺдёҚзӯүејҸз»јеҗҲеә”з”ЁгҖӮ

еј й“¶з§ҖжӯЈеңЁиҫ…еҜјеӯҰз”ҹ

еј й“¶з§ҖжӯЈеңЁиҫ…еҜјеӯҰз”ҹ

жңҖд»Өдәәз§°йҒ“зҡ„жҳҜеҘ№дёҺйҷ¶еҗҢеӯҰд№Ӣй—ҙзҡ„вҖңеёҲз”ҹдә’иҖғвҖқгҖӮиҝҷдёӘжҖқз»ҙжҙ»и·ғдҪҶжҲҗз»©дёҚзЁіе®ҡзҡ„еӯҰз”ҹпјҢжҲҗдәҶеҘ№зҡ„вҖңзү№еҲ«иҖғе®ҳвҖқгҖӮеј й“¶з§Җзҙ§зӣҜд»–зҡ„дҪҺзә§еӨұиҜҜпјҢиҖҢд»–еҲҷдё“жүҫйҡҫйўҳжқҘвҖңиҖғвҖқиҖҒеёҲгҖӮдёҖж¬ЎжҷҡиҮӘд№ пјҢйҷ¶еҗҢеӯҰжӢҝжқҘдёҖйҒ“еӨ–ең°еҗҚж Ўзҡ„еҺӢиҪҙйўҳпјҢдёӨдәәж•ҙж•ҙз ”и®ЁдәҶеҚҠиҠӮиҜҫпјҢжңҖз»Ҳз”ұеӯҰз”ҹзӘҒз ҙе…ій”®жҖқи·ҜгҖӮвҖңеҪ“д»–жүҫеҲ°и§Јжі•ж—¶пјҢзңјйҮҢе……ж»ЎиҮӘдҝЎзҡ„е…үгҖӮвҖқеј й“¶з§ҖеӣһеҝҶгҖӮиҝҷз§Қе№ізӯүзҡ„еӯҰжңҜеҲҮзЈӢи®©йҷ¶еҗҢеӯҰжҲҗз»©зЁіжӯҘжҸҗеҚҮпјҢжңҖз»Ҳй«ҳиҖғж•°еӯҰеҸ–еҫ—139еҲҶгҖӮ

вҖңж•ҷеӯҰзӣёй•ҝпјҢеёҲз”ҹдә’иҝӣгҖӮвҖқеј й“¶з§ҖиҜҙпјҢеҘ№е§Ӣз»ҲеңЁзҸӯдёҠеҖЎеҜјиҝҷз§Қдә’зӣёжҢ‘жҲҳгҖҒе…ұеҗҢз ”и®Ёзҡ„еӯҰд№ ж°ӣеӣҙгҖӮиҝҷз§ҚејҖж”ҫеҢ…е®№зҡ„ж•ҷеӯҰжҖҒеәҰпјҢжӯЈжҳҜеӯҰж ЎвҖңзІҫеҮҶеҹ№дјҳиЎҘе·®вҖқзӯ–з•Ҙзҡ„жңҖдҪіиҜ йҮҠвҖ”вҖ”дёҚи®©д»»дҪ•дёҖдёӘеӯҰз”ҹиў«йқҷжҖҒзҡ„ж ҮзӯҫжүҖйҷҗеҲ¶пјҢи®©жҜҸдёӘеӯ©еӯҗйғҪиғҪеңЁеҠЁжҖҒи°ғж•ҙдёӯжүҫеҲ°жңҖйҖӮеҗҲиҮӘе·ұзҡ„жҲҗй•ҝиҠӮеҘҸгҖӮ

иөөдё№жӯЈеңЁдёҠиҜҫ

иөөдё№жӯЈеңЁдёҠиҜҫ

жҲҗй•ҝиҜҫе Ӯпјҡд№ жғҜе…»жҲҗзҡ„еҠӣйҮҸ

вҖңй«ҳдёӯзү©зҗҶдёҚжҳҜеҘ—е…¬ејҸпјҢиҖҢжҳҜе»әжЁЎеһӢгҖҒз»ғжҖқз»ҙгҖӮвҖқзү©зҗҶж•ҷеёҲиөөдё№зҡ„ејҖеңәзҷҪпјҢжҖ»иғҪи®©еҲҡд»ҺеҲқдёӯеҚҮдёҠй«ҳдёҖзҡ„ж–°з”ҹйҷ·е…ҘжІүжҖқгҖӮеҘ№еҸ‘зҺ°пјҢи®ёеӨҡеӯҰз”ҹд»ҚдҝқжҢҒзқҖеҲқдёӯе…»жҲҗзҡ„еӯҰд№ д»Ҙи®°еҝҶдёәдё»зҡ„д№ жғҜпјҢдҪҺеӨҙеҘӢ笔з–ҫд№ҰпјҢиҜ•еӣҫи®°дёӢжҜҸдёҖдёӘжқҝд№ҰпјҢеҚҙй”ҷиҝҮдәҶжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҖқз»ҙиҝҮзЁӢгҖӮиҝҷеңЁеҶ…е®№еӨҡгҖҒйҡҫеәҰеӨ§гҖҒжӣҙйҮҚйҖ»иҫ‘зҡ„й«ҳдёӯзү©зҗҶйқўеүҚдёҫжӯҘз»ҙиү°гҖӮ

вҖңжҲ‘们иҰҒеӯҰдјҡз”ЁзңјзқӣзңӢпјҢз”Ёи„‘еӯҗжғіпјҢжңҖеҗҺжүҚжҳҜз”ЁжүӢи®°гҖӮвҖқиөөдё№зҡ„иҜҫе Ӯд»ҺвҖңжҠ¬еӨҙеҗ¬и®ІвҖқејҖе§ӢгҖӮеҘ№иҰҒжұӮеӯҰз”ҹе…ЁзҘһиҙҜжіЁдәҺеҘ№зҡ„и®Іи§ЈжҖқи·ҜдёҺжқҝд№Ұзҡ„йҖ»иҫ‘й“ҫжқЎпјҢеҫ…зҗҶи§ЈйҖҸеҪ»еҗҺпјҢеҶҚд»ҘеҮқз»ғзҡ„иҜӯиЁҖи®°еҪ•иҰҒзӮ№гҖӮеҘ№е°Ҷд№ жғҜеҹ№е…»иһҚе…Ҙе…·дҪ“ж•ҷеӯҰзҺҜиҠӮпјҡи®ІеҸ—еҠӣеҲҶжһҗж—¶пјҢеҘ№еј•еҜјеӯҰз”ҹиҫ№иҜ»йўҳиҫ№з”»еҮәеҠӣзҡ„зӨәж„ҸеӣҫпјҢе°Ҷж–Үеӯ—иҪ¬еҢ–дёәзү©зҗҶжғ…жҷҜпјҢе°ҶжҖқз»ҙеҸҜи§ҶеҢ–пјӣи®Іи§ЈиҝҗеҠЁеӯҰж—¶пјҢеҘ№ејәи°ғе…ҲжҳҺзЎ®з ”з©¶еҜ№иұЎдёҺиҝҮзЁӢпјҢеҶҚйҖүжӢ©еҗҲйҖӮзҡ„规еҫӢеҲ—ејҸжұӮи§ЈпјҢйҒҝе…ҚзӣІзӣ®еҘ—з”Ёе…¬ејҸгҖӮеҘ№зі»з»ҹжһ„е»әдәҶдёҖеҘ—д№ жғҜе…»жҲҗдҪ“зі»пјҡе®Ўйўҳж—¶иҰҒжұӮеӯҰз”ҹеңҲз”»е…ій”®иҜҚгҖҒжҚ•жҚүйҡҗеҗ«жқЎд»¶пјӣзӯ”йўҳж—¶жіЁйҮҚжӯҘйӘӨжё…жҷ°гҖҒеқҡжҢҒвҖңеҺҹе§Ӣе…¬ејҸе…ҲиЎҢвҖқпјҢжқңз»қеӯ—жҜҚдёҺж•°еӯ—ж··жҗӯпјӣзә й”ҷж—¶жҺЁиЎҢвҖңеүӘиҙҙжі•вҖқпјҢе°Ҷе…ёеһӢй”ҷйўҳеҲҶзұ»ж•ҙзҗҶпјҢйҡ”ж—ҘйҮҚж–°зӢ¬з«ӢдҪңзӯ”пјҢзЎ®дҝқзҹҘиҜҶзңҹжӯЈеҶ…еҢ–гҖӮеҘ№жҜҸе‘Ёеӣәе®ҡ收еҸ–дёӨж¬Ўж”№й”ҷжң¬пјҢз”Ёз»ҶиҮҙзҡ„жү№жіЁе’ҢеҸҠж—¶зҡ„еҸҚйҰҲпјҢйҷӘдјҙеӯҰз”ҹиө°иҝҮд№ жғҜе…»жҲҗзҡ„жҜҸдёҖдёӘйҳ¶ж®өгҖӮ

дёҖеҗҚеҺҹжң¬зү©зҗҶжҲҗз»©еңЁеҸҠж јзәҝеҫҳеҫҠзҡ„еҘіз”ҹпјҢеңЁиөөдё№иҝҷеҘ—вҖңд№ жғҜе…»жҲҗдҪ“зі»вҖқзҡ„жҢҒз»ӯи®ӯз»ғдёӢпјҢйҖҗжӯҘе»әз«Ӣиө·вҖңжғ…жҷҜвҖ”жЁЎеһӢвҖ”规еҫӢвҖ”жұӮи§ЈвҖқзҡ„зү©зҗҶжҖқз»ҙи·Ҝеҫ„пјҢи§Јйўҳзҡ„规иҢғжҖ§дёҺйҖ»иҫ‘жҖ§жҳҫи‘—жҸҗеҚҮпјҢй«ҳдёүжңҖеҗҺдёҖж¬ЎжЁЎжӢҹиҖғиҜ•еҗҺпјҢеҘ№е…ҙеҘӢең°жүҫеҲ°иөөдё№пјҡвҖңиҖҒеёҲпјҢжҲ‘з»ҲдәҺзңӢжҮӮзү©зҗҶйўҳиғҢеҗҺзҡ„вҖҳеҜҶз ҒвҖҷдәҶпјҒвҖқжңҖз»ҲпјҢеҘ№еңЁй«ҳиҖғдёӯеҸ–еҫ—дәҶзӘҒз ҙжҖ§зҡ„иҝӣжӯҘгҖӮ

вҖңд№ жғҜжҳҜиҝһжҺҘзҹҘиҜҶдёҺиғҪеҠӣзҡ„жЎҘжўҒгҖӮвҖқиөөдё№иЎЁзӨәпјҢвҖңиүҜеҘҪзҡ„еӯҰд№ д№ жғҜпјҢжҳҜеӯҰз”ҹеҸҜд»ҘеҸ—зӣҠз»Ҳиә«зҡ„иҙўеҜҢгҖӮвҖқиҝҷеҘ—зі»з»ҹзҡ„ж•ҷеӯҰж–№жі•пјҢд№ҹдёҺеӯҰж ЎжҺЁиЎҢзҡ„вҖңжҠ“еҹәзЎҖгҖҒйҮҚиҝҮзЁӢгҖҒи®Іж–№жі•гҖҒйҮҚиҗҪе®һвҖқзҡ„ж•ҷеӯҰзҗҶеҝөж·ұеәҰеҘ‘еҗҲгҖӮ

йқўжү№йқўж”№

йқўжү№йқўж”№

зҒөеҠЁиҜҫе Ӯпјҡеӣ жқҗж–Ҫж•ҷзҡ„жҷәж…§

иө°иҝӣз”ҹзү©ж•ҷеёҲжқҺиҠізҡ„иҜҫе ӮпјҢд»ҝдҪӣжӯҘе…ҘдёҖдёӘеӨҡе…ғеҸ‘еұ•зҡ„вҖңз”ҹжҖҒеӣӯвҖқгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢжІЎжңүз»ҹдёҖж ҮеҮҶзҡ„вҖңжөҒж°ҙзәҝвҖқпјҢеҸӘжңүж №жҚ®дёҚеҗҢеӯҰз”ҹзү№иҙЁзІҫеҝғи®ҫи®Ўзҡ„жҲҗй•ҝи·Ҝеҫ„гҖӮ

жқҺиҠіе–„дәҺиҜҶеҲ«еӯҰз”ҹзҡ„жҖқз»ҙзү№иҙЁпјҡвҖңйҖ»иҫ‘жҺЁзҗҶеһӢвҖқеӯҰз”ҹзғӯиЎ·дәҺиҝҪй—®вҖңдёәд»Җд№ҲвҖқпјҢеҜ№ж•°жҚ®е’ҢжЁЎеһӢжһ„е»әе……ж»ЎеҘҪеҘҮпјӣвҖңдәәйҷ…жІҹйҖҡеһӢвҖқеӯҰз”ҹж“…й•ҝйҖҡиҝҮи®Ёи®әгҖҒиЎЁиҫҫе’ҢеҚҸдҪңжқҘж·ұеҢ–зҗҶи§ЈпјӣиҖҢвҖңеҹәзЎҖи–„ејұеһӢвҖқеӯҰз”ҹеҲҷжӣҙйңҖиҰҒзӣҙи§Ӯж„ҹеҸ—е’Ңз”ҹжҙ»еҢ–жғ…еўғзҡ„еј•еҜјгҖӮ

еңЁеҘ№зҡ„иҜҫе ӮдёҠпјҢеӯҰд№ жҳҜдёҖеңәйҮҸиә«е®ҡеҲ¶зҡ„жҺўзҙўд№Ӣж—…гҖӮйҖ»иҫ‘жҖқз»ҙејәзҡ„еӯҰз”ҹжҺҘиҝҮеӯҹеҫ·е°”зҡ„еҺҹе§Ӣе®һйӘҢж•°жҚ®пјҢдәІжүӢи®Ўз®—еҲҶжһҗпјҢйҮҚзҺ°йҒ—дј е®ҡеҫӢзҡ„еҸ‘зҺ°еҺҶзЁӢпјӣе–„дәҺиЎЁиҫҫзҡ„еӯҰз”ҹеңЁвҖңиҪ¬еҹәеӣ дҪңзү©еҲ©дёҺејҠвҖқзҡ„иҫ©и®әиөӣдёҠдҫғдҫғиҖҢи°ҲпјҢжҲ–еңЁвҖңиӣӢзҷҪиҙЁеҗҲжҲҗвҖқиҝҮзЁӢдёӯжү®жј”ж ёзі–дҪ“гҖҒиҪ¬иҝҗRNAзӯүи§’иүІпјҢеңЁз”ҹеҠЁзҡ„дә’еҠЁдёӯе°ҶжҠҪиұЎжҰӮеҝөе…·иұЎеҢ–пјӣеҜ№дәҺйңҖиҰҒжӣҙеӨҡж”ҜжҢҒзҡ„еӯҰз”ҹпјҢжқҺиҠіжҗӯе»әиө·вҖңзҹҘиҜҶи„ҡжүӢжһ¶вҖқвҖ”вҖ”з”ЁзІҫиҮҙзҡ„еҠЁз”»жј”зӨәз»ҶиғһеҲҶиЈӮзҡ„еҘҘз§ҳпјҢйҖҡиҝҮзү©зҗҶжЁЎеһӢеұ•зҺ°DNAзҡ„еҸҢиһәж—Ӣз»“жһ„пјҢеҲӣзј–жң—жң—дёҠеҸЈзҡ„еҸЈиҜҖж•…дәӢпјҢи®©еӨҚжқӮзҡ„з”ҹе‘ҪиҝҮзЁӢеҸҳеҫ—жё…жҷ°еҸҜж„ҹгҖӮ

вҖңеҮҸж•°еҲҶиЈӮеҺҹжқҘеҸҜд»Ҙиҝҷд№Ҳзӣҙи§ӮпјҒвҖқдёҖеҗҚеҺҹжң¬еҜ№з”ҹзү©жңӣиҖҢз”ҹз•Ҹзҡ„еӯҰз”ҹпјҢеңЁи§ӮзңӢдәҶеҠЁжҖҒжј”зӨәеҗҺе…ҙеҘӢең°иҜҙгҖӮжқҺиҠіжҖ»жҳҜе·§еҰҷең°е°ҶзҹҘиҜҶдёҺз”ҹжҙ»зҙ§еҜҶзӣёиҝһпјҢз”Ёиә«иҫ№зҡ„з”ҹе‘ҪзҺ°иұЎзӮ№зҮғеӯҰз”ҹзҡ„еҘҪеҘҮд№ӢзҒ«гҖӮ

вҖңз”ҹзү©еӯҰж—ўжҳҜдёҘи°Ёзҡ„иҮӘ然科еӯҰпјҢжӣҙжҳҜз”ҹеҠЁзҡ„з”ҹе‘Ҫж•ҷиӮІгҖӮвҖқжқҺиҠіиҜҙпјҢвҖңжҜҸдёӘеӯҰз”ҹйғҪжҳҜзӢ¬зү№зҡ„з”ҹе‘ҪдёӘдҪ“пјҢе°ұеғҸдёҚеҗҢзҡ„з§ҚеӯҗпјҢйңҖиҰҒдёҚеҗҢзҡ„еңҹеЈӨе’Ңе…»еҲҶгҖӮвҖқиҝҷз§ҚеҜ№дёӘдҪ“е·®ејӮзҡ„е°ҠйҮҚдёҺжҷәж…§еә”еҜ№пјҢжӯЈжҳҜж–°жҙІдёҖдёӯвҖңд»ҘеӯҰз”ҹдёәжң¬вҖқж•ҷиӮІзҗҶеҝөзҡ„з”ҹеҠЁе®һи·өгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢиҜҫе Ӯж•ҷеӯҰзңҹжӯЈе®һзҺ°дәҶд»ҺвҖңеҚғдәәдёҖйқўвҖқеҲ°вҖңеҚғдәәеҚғйқўвҖқзҡ„иҪ¬еҸҳпјҢи®©жҜҸдёӘз”ҹе‘ҪйғҪиғҪжҢүз…§иҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸиҢҒеЈ®жҲҗй•ҝгҖӮ

еҸ¶еҖ©жӯЈеңЁдёҠиҜҫ

еҸ¶еҖ©жӯЈеңЁдёҠиҜҫ

жҝҖжғ…иҜҫе Ӯпјҡж·ұеәҰеӨҮиҜҫзҡ„з»Ҫж”ҫ

еҚҲеҗҺйҳіе…үж–ңз…§иҝӣж•ҷе®ӨпјҢжӯЈжҳҜеӯҰз”ҹе®№жҳ“еӣ°еҖҰзҡ„ж—¶еҖҷгҖӮ然иҖҢеңЁеҸ¶еҖ©зҡ„иҜӯж–ҮиҜҫдёҠпјҢдёҖйҳөйҳөзғӯзғҲзҡ„и®Ёи®әеЈ°еҚҙжӯӨиө·еҪјдјҸгҖӮжү§ж•ҷгҖҠйӣ·йӣЁгҖӢж—¶пјҢеҘ№жІЎжңүжҢүжғҜдҫӢеҲҶжһҗжҲҸеү§еҶІзӘҒпјҢиҖҢжҳҜе°Ҷзӣ®е…үиҒҡз„ҰеңЁдёҖдёӘжһҒжҳ“иў«еҝҪз•Ҙзҡ„з»ҶиҠӮдёҠвҖ”вҖ”е‘ЁжңҙеӣӯеҜ№йІҒдҫҚиҗҚз§°е‘јзҡ„з»Ҷеҫ®еҸҳеҢ–гҖӮ

д»Һе®ўеҘ—зҡ„вҖңдҪ вҖқеҲ°жҖҖж—§зҡ„вҖңдҫҚиҗҚвҖқпјҢеҶҚеҲ°еҶІзӘҒж—¶еҶ°еҶ·зҡ„вҖңдҪ вҖқе’ҢиҜ•еӣҫз”Ёй’ұж‘Ҷе№іж—¶жҡҙйңІжң¬иҙЁзҡ„вҖңдҪ еҸҜд»ҘеҶ·йқҷзӮ№вҖқгҖӮеҘ№з”Ёе……ж»Ўеј еҠӣзҡ„иҜӯи°ғжң—иҜ»иҝҷж®өеҜ№иҜқпјҢи®©з§°и°“зҡ„еҸҳеҢ–еҰӮйј“зӮ№иҲ¬ж•ІеҮ»еңЁеӯҰз”ҹеҝғдёҠпјҢиҝӣиҖҢиҝҪй—®е…¶иғҢеҗҺзҡ„дәәжҖ§жіўжҫңгҖӮиҜҫе Ӯзһ¬й—ҙиў«зӮ№зҮғгҖӮ

иҝҷе……ж»Ўеј еҠӣзҡ„иҜҫе ӮпјҢжәҗиҮӘж— ж•°дёӘж·ұеӨңзҒҜдёӢзҡ„вҖңж·ұеәҰеӨҮиҜҫвҖқгҖӮеҸ¶еҖ©зҡ„еӨҮиҜҫд»ҺдёҚеӣҝдәҺзҺ°жҲҗзҡ„ж•ҷжЎҲпјҢиҖҢжҳҜд»ҺвҖңзҙ иҜ»вҖқејҖе§ӢвҖ”вҖ”е°ҶиҮӘе·ұеҪ»еә•иҝҳеҺҹдёәдёҖеҗҚжҷ®йҖҡиҜ»иҖ…пјҢжҚ•жҚүжңҖеҲқзҡ„жӮёеҠЁдёҺеӣ°жғ‘гҖӮеҘ№дјҡиҠұдёҠж•ҙж•ҙеӣӣдёӘе°Ҹж—¶еҮҶеӨҮдёҖе Ӯж–°иҜҫпјҡеүҚдёӨдёӘе°Ҹж—¶жІүжөёж–Үжң¬пјҢзҗҶи§ЈеҶ…ж¶өпјӣеҗҺдёӨдёӘе°Ҹж—¶еҲҷе°Ҷж•ҷеӯҰеҶ…е®№иҪ¬еҢ–дёәдёҖзі»еҲ—зҺҜзҺҜзӣёжүЈзҡ„ж•ҷеӯҰй—®йўҳпјҢеҪўжҲҗзүөеј•еӯҰз”ҹжҖқз»ҙзҡ„вҖңй—®йўҳй“ҫвҖқгҖӮ

еңЁеүҜж Ўй•ҝд»»зәўж–ҢзңӢжқҘпјҢиҝҷжқЎзІҫеҝғи®ҫи®Ўзҡ„вҖңй—®йўҳй“ҫвҖқжӯЈжҳҜж•ҷдёҺеӯҰзҡ„вҖңдәӨеҸүзӮ№вҖқвҖ”вҖ”е®ғе°Ҷж•ҷеӯҰеҶ…е®№дёҺеӯҰд№ еҶ…е®№гҖҒж•ҷеёҲзҡ„ж•ҷеӯҰиЎҢдёәдёҺеӯҰз”ҹзҡ„еӯҰд№ иЎҢдёәзҙ§еҜҶеҮқиҒҡеңЁдёҖиө·пјҢи®©еӯҰз”ҹзҡ„жіЁж„ҸеҠӣгҖҒжғ…ж„ҹе’ҢжҖқз»ҙе§Ӣз»ҲжІҝзқҖй—®йўҳй“әи®ҫзҡ„и·Ҝеҫ„ж·ұе…Ҙж–Үжң¬ж·ұеӨ„гҖӮ

ж— и®әжҳҜгҖҠйӣ·йӣЁгҖӢзҡ„вҖңз§°е‘јвҖқз»ҶиҠӮпјҢиҝҳжҳҜгҖҠжһ—й»ӣзҺүиҝӣиҙҫеәңгҖӢдёӯй»ӣзҺүеӣһзӯ”вҖңиҜ»дҪ•д№ҰвҖқж—¶зҡ„дёӨж¬Ўж”№еҸЈпјҢиҝҷдәӣеӨҮиҜҫдёӯжҢ–жҺҳеҮәзҡ„вҖңзӢ¬еҲ°еҸ‘зҺ°вҖқпјҢйғҪжҲҗдәҶиҜҫе ӮдёҠжҝҖжҙ»еӯҰз”ҹжҖқз»ҙзҡ„зҒ«з§ҚгҖӮвҖңжҲ‘д»ҺжңӘжғіиҝҮпјҢеҮ дёӘеӯ—зҡ„ж”№еҸҳпјҢз«ҹжҜ”еЈ°еҳ¶еҠӣз«ӯзҡ„е‘җе–ҠжӣҙжңүеҠӣйҮҸгҖӮвҖқеӯҰз”ҹзҡ„иҝҷеҸҘж„ҹжӮҹпјҢйҒ“еҮәдәҶж·ұеәҰеӨҮиҜҫзҡ„зңҹжӯЈд»·еҖјгҖӮ

еңЁеҸ¶еҖ©зҡ„иҜҫе ӮдёҠпјҢжҝҖжғ…дёҚеҶҚжҳҜж•ҷеёҲзҡ„зӢ¬и§’жҲҸпјҢиҖҢжҳҜеёҲз”ҹдёҺж–Үжң¬ж·ұеәҰеҜ№иҜқзҡ„е…ұйёЈгҖӮиҝҷд»ҪеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„ж•ҷеӯҰзғӯжғ…пјҢж №жӨҚдәҺеҜ№ж–Үжң¬зҡ„ж·ұжІүжҺўзҙўпјҢеӨ–еҢ–дёәзІҫеҝғи®ҫи®Ўзҡ„й—®йўҳй“ҫпјҢжҡ—еҗҲдәҶеӯҰж ЎеҜ№вҖңй«ҳж•ҲиҜҫе ӮвҖқдёҺвҖңж•ҷиҖғиЎ”жҺҘвҖқзҡ„ж·ұеұӮиҝҪжұӮпјҢд№ҹи®©иҜӯж–ҮиҜҫзңҹжӯЈжҲҗдёәдёҖеңәжҖқжғізҡ„зӣӣе®ҙгҖӮ

е‘Ёй”Ӣе’ҢеӯҰз”ҹи°Ҳеҝғ

е‘Ёй”Ӣе’ҢеӯҰз”ҹи°Ҳеҝғ

жүҺе®һиҜҫе Ӯпјҡејәеҹәеӣәжң¬зҡ„еқҡе®Ҳ

вҖңж №ж·ұжүҚиғҪеҸ¶иҢӮпјҢжң¬еӣәж–№еҸҜжһқиҚЈвҖқпјҢиӢұиҜӯиҖҒеёҲе‘Ёй”Ӣж·ұзҹҘиҝҷдёӘйҒ“зҗҶгҖӮйқўеҜ№з”ҹжәҗеӨҡж ·гҖҒеҹәзЎҖеҸӮе·®дёҚйҪҗзҡ„зҺ°зҠ¶пјҢеҘ№еқҡдҝЎе”ҜжңүеӨҜе®һеҹәзЎҖпјҢж–№иғҪйқҷеҫ…иҠұејҖгҖӮ

д»Һй«ҳдёҖејҖе§ӢпјҢд»–дҫҝд»ҺжңҖеҹәзЎҖзҡ„еӯ—жҜҚд№ҰеҶҷжҠ“иө·пјҢз»ҶиҮҙжҢҮеҜјеҚ ж јгҖҒй—ҙи·қпјҢжҜҸе‘ЁеёғзҪ®д№Ұжі•дҪңдёҡ并еұ•зӨәдҪідҪңпјҢдёүе№ҙеқҡжҢҒпјҢзҸӯеҶ…д№қжҲҗеӯҰз”ҹд№ҰеҶҷиҫҫеҲ°вҖңжё…жҘҡгҖҒе·Ҙж•ҙгҖҒе№ІеҮҖвҖқзҡ„ж ҮеҮҶгҖӮеҘ№еёёиҜҙпјҡвҖң规иҢғзҡ„д№ҰеҶҷдёҚд»…е…ід№ҺиҖғиҜ•еҫ—еҲҶпјҢжӣҙжҳҜеӯҰд№ жҖҒеәҰзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮвҖқ

дёәдәҶи°ғеҠЁеӯҰз”ҹзҡ„еӯҰд№ зғӯжғ…пјҢе‘Ёй”ӢзӢ¬еҲӣдәҶдёҖеҘ—вҖңз§ҜеҲҶеҲ¶вҖқжҝҖеҠұдҪ“зі»гҖӮеӯҰз”ҹзҡ„иҜҫе ӮиЎЁзҺ°гҖҒдҪңдёҡиҙЁйҮҸгҖҒиҖғиҜ•иҝӣжӯҘзӯүе…ЁйғЁиў«йҮҸеҢ–дёәз§ҜеҲҶпјҢжҜҸжңҲиҜ„жҜ”иЎЁеҪ°гҖӮеҘ–еҠұж јеӨ–з”ЁеҝғвҖ”вҖ”йғҪжҳҜеҘ№дәІжүӢеҲ¶дҪңзҡ„жүӢе·ҘдҪңе“ҒпјҢд»ҺзІҫиҮҙзҡ„зј–з»Үзү©еҲ°еҲ«иҮҙзҡ„ж–Үе…·пјҢжҜҸдёҖд»ҪйғҪжүҝиҪҪзқҖиҖҒеёҲзҡ„еҝғж„ҸгҖӮе°ұиҝһжғ©зҪҡд№ҹе……ж»Ўи¶Је‘іпјҡе”ұдёҖж®өжӯҢгҖҒеҒҡеҮ дёӘдҝҜеҚ§ж’‘гҖҒи®ІдёӘ笑иҜқпјҢж•ҷе®ӨйҮҢ常常笑声дёҚж–ӯгҖӮвҖңиҢғжў“зқҝжҳҜдҝҜеҚ§ж’‘й«ҳжүӢпјҢиўҒй”ҰиұӘгҖҒдҪ•й”ҰзЁӢжҳҜж ЎеӣӯжӯҢжүӢгҖӮвҖқе‘Ёй”ӢеҰӮ数家зҸҚпјҢвҖңиҝҷдәӣи¶Је‘ідә’еҠЁж—ўжӢүиҝ‘дәҶеёҲз”ҹи·қзҰ»пјҢд№ҹи®©еӯҰд№ еҸҳеҫ—з”ҹеҠЁжңүи¶ЈгҖӮвҖқ

еңЁиғҪеҠӣжҸҗеҚҮзҡ„е…ій”®йҳ¶ж®өпјҢе‘Ёй”Ӣеј•е…ҘвҖңиҙ№жӣјеӯҰд№ жі•вҖқпјҢжҠҠи®ІеҸ°дәӨз»ҷеӯҰз”ҹгҖӮеҘ№е°ҶиҜ•еҚ·и®Іи§Јд»»еҠЎвҖңжүҝеҢ…вҖқз»ҷеӯҰз”ҹпјҢ让他们еңЁеӨҮиҜҫгҖҒи®Іи§ЈдёӯжЈҖйӘҢе’Ңж·ұеҢ–иҮӘе·ұзҡ„зҗҶи§ЈгҖӮвҖңе°ҸиҖҒеёҲвҖқ们дёәдәҶи®Іжё…дёҖдёӘзҹҘиҜҶзӮ№пјҢйңҖиҰҒеҸҚеӨҚй’»з ”гҖҒзІҫеҝғеҮҶеӨҮгҖӮиҜҫе ӮдёҠпјҢвҖңе°ҸиҖҒеёҲвҖқ们дҫғдҫғиҖҢи°ҲпјҢеҸ°дёӢеӯҰз”ҹжіЁж„ҸеҠӣй«ҳеәҰйӣҶдёӯпјҢеҪўжҲҗдәҶвҖңе…өж•ҷе…өвҖқзҡ„жҙ»и·ғж°ӣеӣҙгҖӮ

жӣҙи®©еӯҰз”ҹ们жҙҘжҙҘд№җйҒ“зҡ„жҳҜпјҢе‘ЁиҖҒеёҲе°ҶиӢұиҜӯиҜҫе Ӯ延伸еҲ°дәҶз”ҹжҙ»зҡ„ж–№ж–№йқўйқўгҖӮеҘ№дјҡз”ЁиӢұиҜӯи®Іи§Јж¶ҲйҳІжј”з»ғиҰҒзӮ№пјҢзӨәиҢғжө·е§Ҷз«Ӣе…ӢжҖҘж•‘жі•зҡ„ж“ҚдҪңжӯҘйӘӨпјӣеј•еҜјеӯҰз”ҹи®Ёи®әзҪ‘з»ңж–ҮжҳҺпјҢжҜ”иҫғдёӯеӨ–зӨјд»Әе·®ејӮпјӣз”ҡиҮіеңЁеӯҰд№ з–Іжғ«ж—¶пјҢеёҰзқҖеӯҰз”ҹеҒҡдёҖж®өе…«ж®өй”ҰиҲ’еұ•иә«дҪ“гҖӮвҖңиҜӯиЁҖеӯҰд№ дёҚиғҪи„ұзҰ»з”ҹжҙ»гҖӮвҖқеҘ№ж·ұдҝЎпјҢвҖңеҸӘжңүеҪ“еӯҰз”ҹеҸ‘зҺ°иӢұиҜӯдёҺиҮӘе·ұзҡ„з”ҹжҙ»жҒҜжҒҜзӣёе…іж—¶пјҢжүҚиғҪзңҹжӯЈзҲұдёҠиҝҷй—ЁиҜӯиЁҖгҖӮвҖқ

е‘Ёй”Ӣзҡ„иҜҫе ӮиҜҒжҳҺпјҢејәеҹәеӣәжң¬жңӘеҝ…жһҜзҮҘгҖӮеҘ№е°Ҷз”ҹеҠЁжңүи¶Јзҡ„ж•ҷеӯҰжҷәж…§иҙҜз©ҝе§Ӣз»ҲпјҢжңҖз»Ҳе®һзҺ°дәҶеҜ№еҹәзЎҖзҡ„жү§зқҖеқҡе®ҲгҖӮжӯЈеҰӮеҘ№жүҖиҜҙпјҡвҖңй«ҳдёӯдёүе№ҙжҳҜдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„й—ӯзҺҜпјҢе”ҜжңүеңЁжҜҸдёӘзҺҜиҠӮйғҪеӨҜе®һеҹәзЎҖпјҢжүҚиғҪи®©жҜҸдёӘеӯҰз”ҹйғҪеңЁиҮӘе·ұзҡ„иҪЁйҒ“дёҠзЁіжӯҘеүҚиЎҢгҖӮвҖқиҝҷд»Ҫжү§зқҖдёҺеҲӣж–°пјҢдёҺеӯҰж Ўе№ҙзә§з»„еҜ№й«ҳдёҖгҖҒй«ҳдәҢгҖҒй«ҳдёүеҗ„йҳ¶ж®өж•ҷеӯҰйҮҚеҝғзҡ„е®Ҹи§Ӯ规еҲ’дёҺжүҺе®һйғЁзҪІдёҖи„үзӣёжүҝпјҢзЎ®дҝқдәҶеӯҰз”ҹиғҪеҠӣзҡ„зЁіжӯҘгҖҒжҢҒз»ӯжҸҗеҚҮгҖӮ

ж–°жҙІдёҖдёӯйҳійҖ»ж ЎеҢә

ж–°жҙІдёҖдёӯйҳійҖ»ж ЎеҢә

еӯҰж Ўе…ҡ委д№Ұи®°зЁӢзәўе…өиҜҙпјҢвҖңдёҖжүҖеӯҰж ЎеҠһеӯҰж°ҙе№іжҸҗеҚҮзҡ„е…ій”®еңЁиҜҫе ӮвҖқгҖӮд»Һеј й“¶з§Җзҡ„зІҫеҮҶж–Ҫзӯ–еҲ°иөөдё№зҡ„д№ жғҜеҘ еҹәпјҢд»ҺжқҺиҠізҡ„еӣ жқҗж–Ҫж•ҷеҲ°еҸ¶еҖ©зҡ„ж·ұеәҰзӮ№зҮғпјҢеҶҚеҲ°е‘Ёй”Ӣзҡ„ејәеҹәеӣәжң¬пјҢдә”дҪҚж•ҷеёҲпјҢдҪңдёәж–°жҙІдёҖдёӯдјҳз§Җж•ҷеёҲзҡ„д»ЈиЎЁпјҢд»Ҙдә”з§ҚйІңжҳҺзҡ„ж•ҷеӯҰзү№иүІпјҢжһ„зӯ‘дәҶдёҖдёӘеӨҡе…ғгҖҒе’Ңи°җгҖҒй«ҳж•Ҳзҡ„ж•ҷеӯҰеңәеҹҹгҖӮиҝҷдәӣзңӢдјјеҗ„е…·зү№иүІзҡ„ж•ҷеӯҰе®һи·өпјҢе®һеҲҷе…ұеҗҢиҜ йҮҠзқҖеҗҢдёҖдёӘж•ҷиӮІзңҹи°ӣпјҡеңЁиҝҷйҮҢпјҢж•ҷиӮІдёҚжҳҜе·ҘдёҡеҢ–зҡ„жөҒж°ҙзәҝпјҢиҖҢжҳҜдёҖеңәйҒөеҫӘ规еҫӢзҡ„еҶңдёҡж·ұиҖ•гҖӮ

иҝҷзүҮж•ҷиӮІжІғеңҹдёҠз»“еҮәзҡ„зЎ•жһңпјҢдёҚд»…жҳҜдә®зңјзҡ„й«ҳиҖғжҲҗз»©пјҢжӣҙжҳҜеӯҰеӯҗ们еёҰзқҖжүҺе®һеӯҰиҜҶгҖҒиүҜеҘҪд№ жғҜе’ҢеҲӣж–°жҖқз»ҙпјҢиҮӘдҝЎеҘ”иөҙжҳҹиҫ°еӨ§жө·зҡ„жҲҗй•ҝе§ҝжҖҒгҖӮ