巍巍学府、弦歌不辍。今天的《校馆弦歌》,我们一起走进湖南一师旧址,回望“千年学府,百年师范”的峥嵘岁月,感悟革命先辈志存高远、胸怀家国、矢志报国的赤子情怀。

湘江东岸,草木葱茏,湖南一师旧址静静矗立。一堂别开生面的沉浸式大课正在这里进行,课堂以百年前青年学子来一师寻良师、觅益友为主线,引导参观者亲历百年前一师开学典礼、修身课堂、寝室讨论会,以及水井旁的野蛮体魄等活动,在体验中感悟革命先辈确立信仰、成长蜕变的心路历程。

湖南第一师范学院学生谭锦洪:当我融入进那段峥嵘岁月的时候,我就有一种激情澎湃的力量在我胸中激荡着。当时有一种很直观的感受,我就是他们当中的一员。

湖南第一师范学院“毛泽东与第一师范”纪念馆馆长杨丹:我们就希望能够把历史和现实产生关联,让青少年真正地深刻感悟到红色历史,与革命先辈来对话,以此来激励他们对自己的人生目标有重新的思考。

湖南第一师范学院是毛泽东、何叔衡、蔡和森等老一辈无产阶级革命家的母校,青年毛泽东曾在这里学习、工作长达八年,更从这里出发,奔赴中共一大,开启了革命征程。在此求学期间,毛泽东勤奋好学、博览群书,写下的文字资料不下百万字。

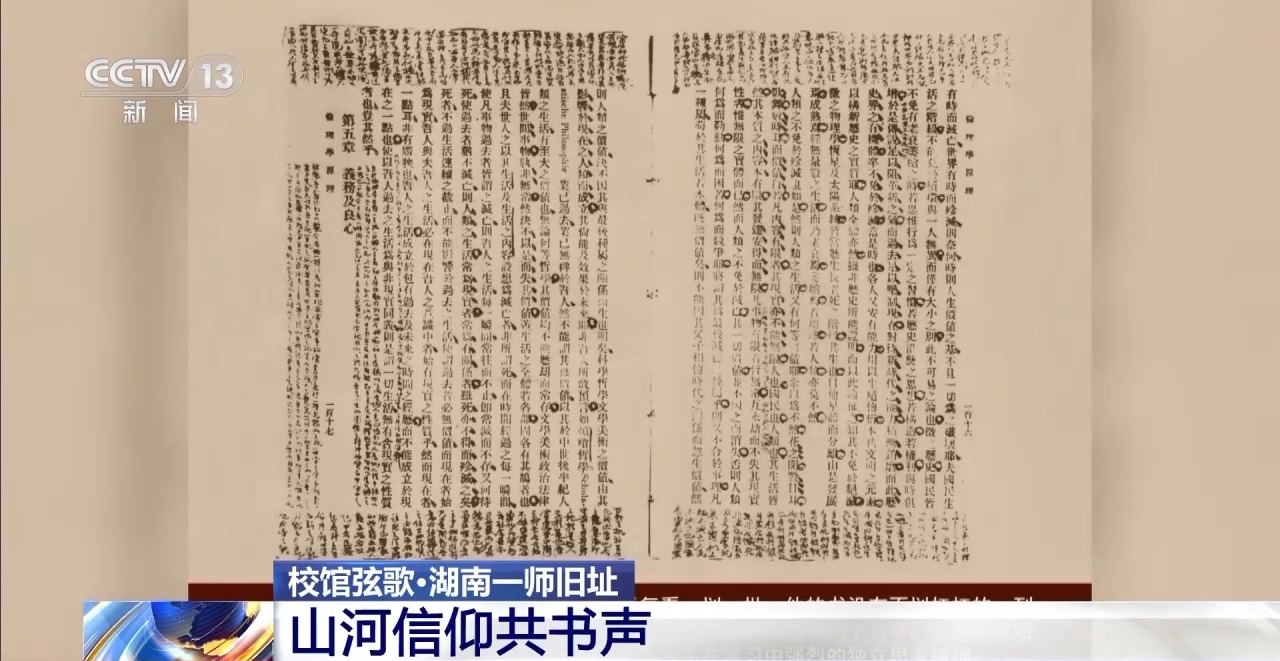

展厅里这页密密麻麻的笔记批注,就出自青年毛泽东之手,这本《伦理学原理》教材全文是10万余字,而他写下的批注竟达12000余字。他既从湖湘文化与西方思想中汲取智慧、探寻真理,更心系国家命运,关注世界大势,即便是在寝室这样的休息场所,也从不放松对自己和室友的要求。

湖南第一师范学院“毛泽东与第一师范”纪念馆讲解员赵小玚:这张床位就是他当年的床位,床上盖的、垫的、用的其实都是用农村土布做的,毛主席在个人生活上非常节俭,在第一师范求学5年半,总共花去家里160多块钱,其中绝大部分都是用来买书和订报。当年在这个寝室里他还提倡“三不谈”,不谈金钱、不谈家庭琐事、不谈男女问题。严于律己,同时也影响了身边一大批志同道合的朋友们,很多都走上了革命的道路。

湖南第一师范学院教育学院院长胡春光:毛主席在一师求学的时候,他就提倡贯通古今、融合中西,才能更好地寻求救国救民的真理。所以他在学习当中特别刻苦。另一方面他还提出要文明其精神,野蛮其体魄,他每天早上都是在我们的古井旁边坚持洗冷水浴,经常跑到妙高峰山上去,锻炼自己。

恰同学少年,风华正茂。在一师老师们的悉心指导下,一批批像毛泽东一样的进步青年,实现了由青年学生到职业革命家、由激进的民主主义者到坚定的马克思主义者的转变。

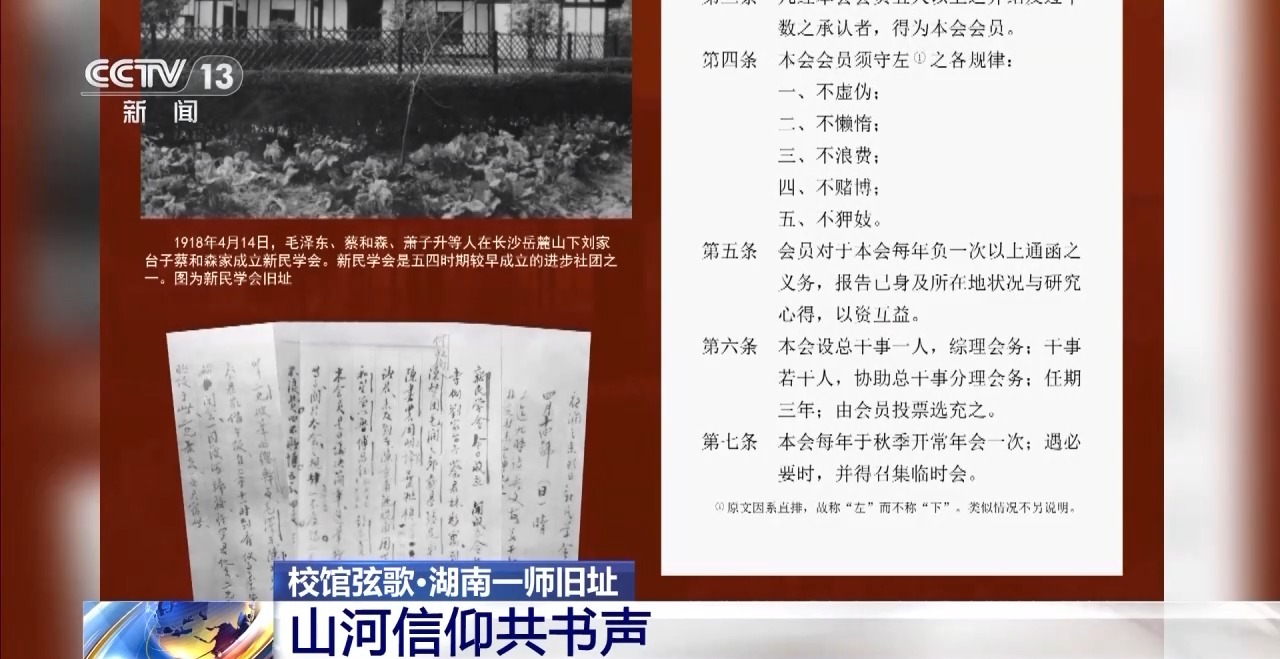

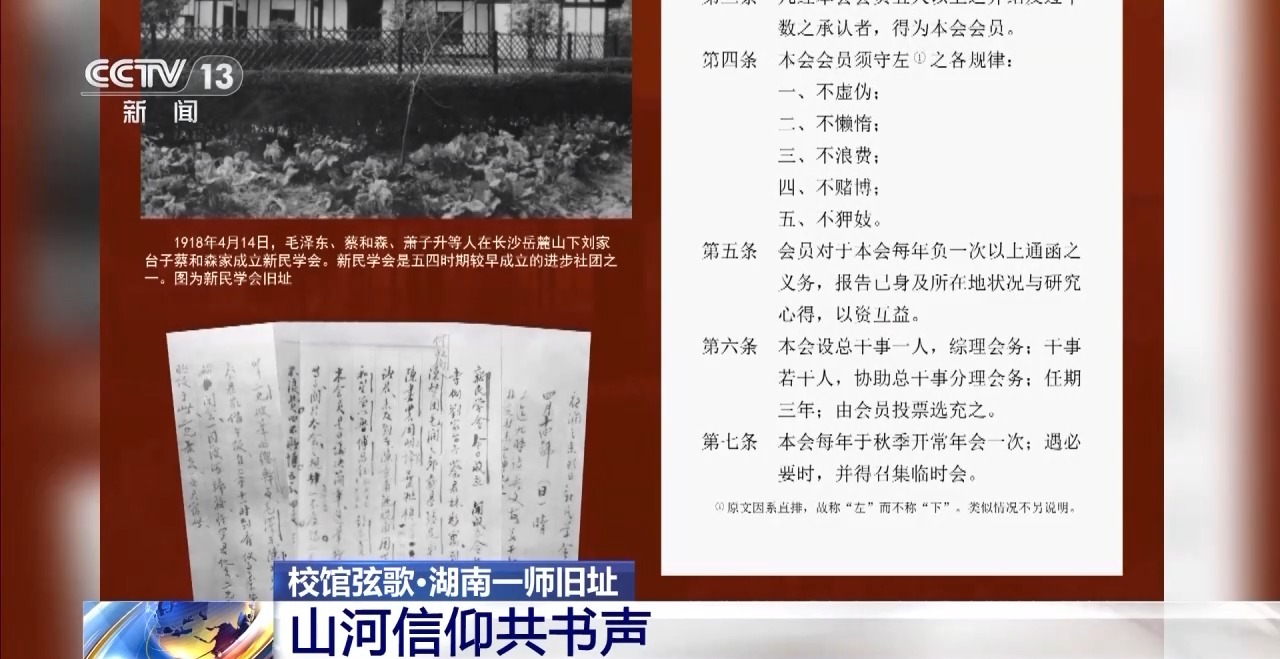

展厅里这份新民学会的章程简介,引人注目。1918年4月,毛泽东、蔡和森等13人创立新民学会,明确将“改造中国与世界”作为宗旨。他们积极投身社会实践,创办工人夜学,积累了丰富的社会行动经验。新民学会创始会员大多是一师学子,后来发展到七八十人,遍布工人运动和红军队伍,把革命火种撒向大江南北,把救国理想一步步转化为改变中国的实际行动。

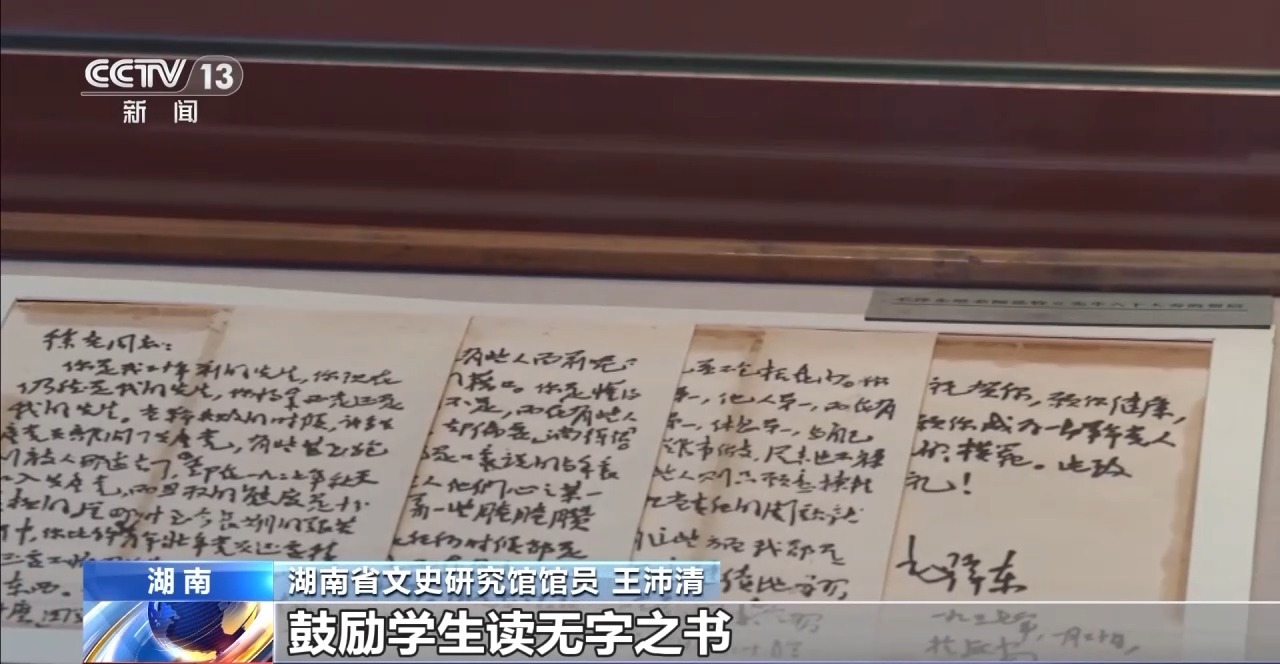

湖南省文史研究馆馆员王沛清:学校里面当时的教育中间,鼓励学生读无字之书,面向社会、了解社会。毛泽东提到“我在湖南省第一师范生活中经历了很多事情,我的政治思想在那里开始形成,掌握了社会行动的初步经验”。当时一师培养的学生非常了解社会实际,特别是培养了情感态度价值观,走向社会以后,这批学生就成了革命的火种,在中国掀起了革命的燎原之火。这一股燎原之势,为整个中国革命的胜利都作出了不朽的贡献。

湖南一师不仅培养出一代伟人毛泽东,还培养了何叔衡、蔡和森等一批国家栋梁。

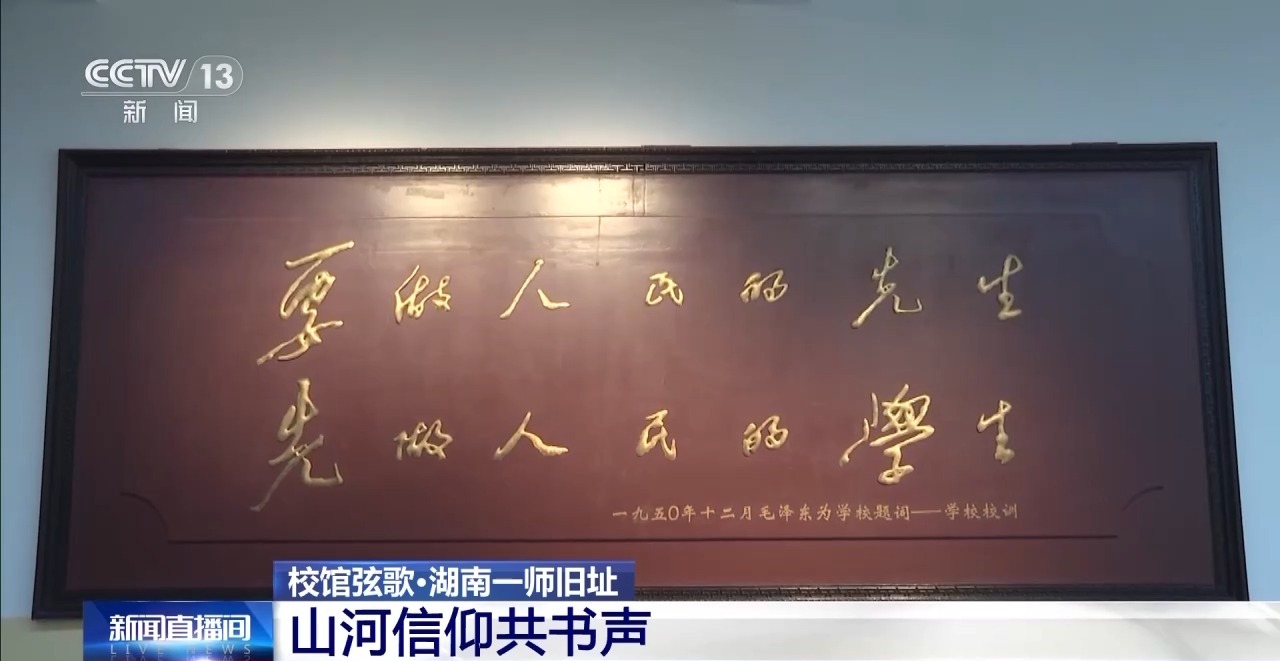

如今,在毛泽东与第一师范纪念馆的大厅里,两幅题词至今激励着一代代师生。一幅是毛泽东亲笔为母校题写的校训“要做人民的先生,先做人民的学生”;另一幅是一师校友、毛泽东的老师徐特立为学校题写的校风“实事求是,不自以为是”——它们共同构筑起学校“扎根人民、求真务实”的精神底色。

湖南第一师范学院党委书记罗成翼:一师的精神底色,要求我们与人民齐奋斗,与时代同步伐,始终把学校的办学与国家的需求、与人民的需求结合起来,这种精神始终植根在自己办学治校的理念之中,引导学生明德知耻,立强国报国大志向,争做中国式现代化栋梁材。

湖南第一师范学院学生袁伯仁:作为一师的学子,我曾积极参加学校组织的各类活动,比如深入少数民族地区开展支教。在今后的学习和工作中,我将继续牢记一师的校训校风,传承红色基因,为中华民族伟大复兴贡献自己的青春力量。