新闻记者 张屏

通讯员 陈凌

眼下,将于2026年举行的第十二届全国大学生机械创新设计大赛已进入校赛时间。在湖北工业大学,机械工程学院大三学生全员均投入备赛。

这已是他们第三次向教育部白名单赛事发起冲击:该院推行“赛课融合、四年一贯”的机械专业创新型人才培养模式,每名学生每学年需参加一项指定赛事,学有余力者,还能在学院支持下参加多项赛事。

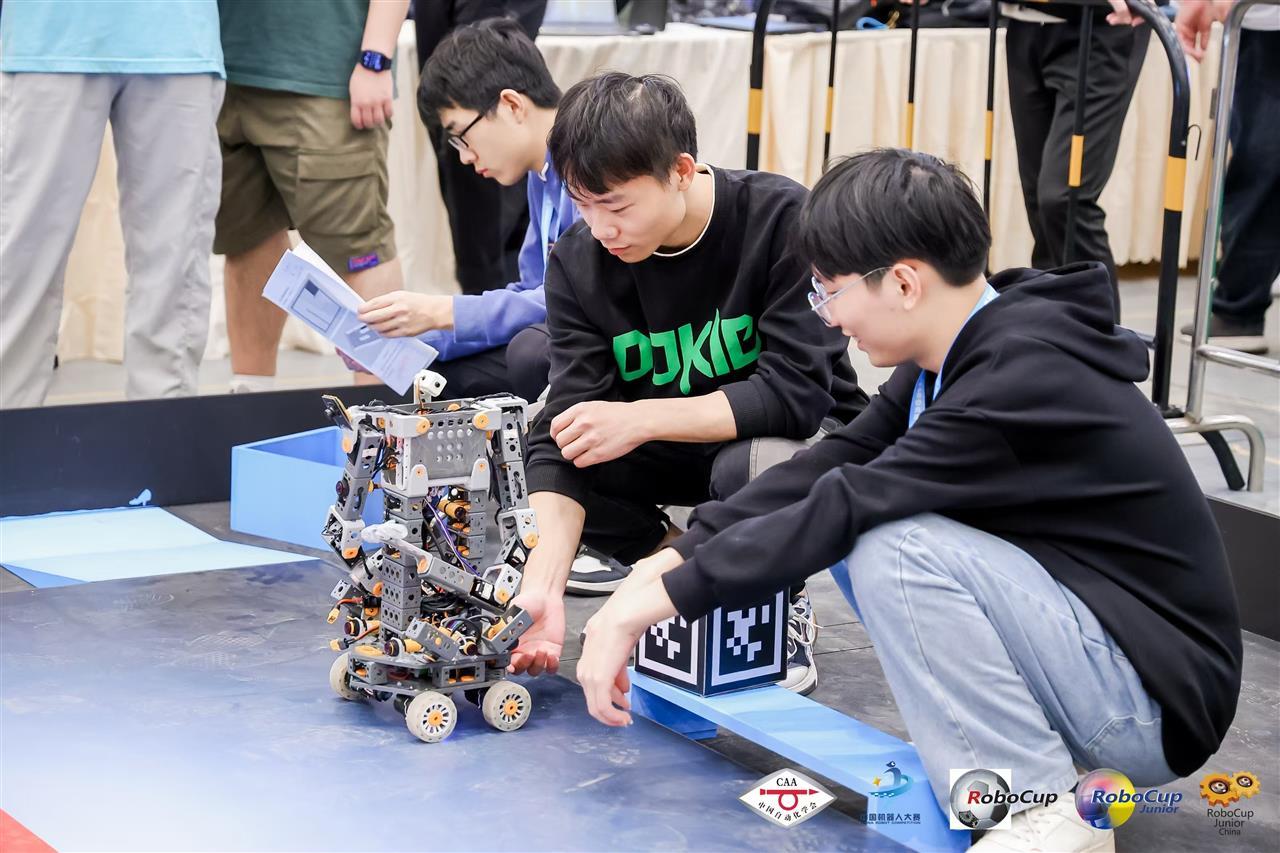

学生们参加国赛

学生们参加国赛

赛课融合,课新了

湖北工业大学机械工程学院创新型人才培养改革始于2012年,并于当年成立机械创新班。“随着我国经济的转型升级,高端制造业对机械类创新人才需求迫切。传统培养模式重知识、轻创新,而头部赛事命题则以当下真实项目为主导,辅以模拟场景、理论探究等,既呼应了产教融合的改革需求,也适配了不同阶段学生的能力培养目标,这些竞赛项目很适合被转化为课程教学内容。”该院副院长聂磊说。

依据“认知创新-基础创新-综合创新-服务创新”的创新能力进阶路径,该院遴选出了机械专业每个年级学生的必选大赛。大一学生刚开始接触工程图学等,这时可以参加门槛较低的全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,学会认识机械系统,培养空间想象与动手能力,激发创新思维;大二、大三学生重在提升创新设计能力,所学的《机械原理》课程设计、《机电液传动与控制》及相关课程设计分别对接中国大学生机械工程创新创意大赛、中国大学生工程实践与创新能力大赛;大四学生全员参与毕业设计大赛,再择优参加全国比赛,在“需求分析→方案论证→建模仿真→样机制作→性能测试”的全流程中,培养独立解决复杂工程问题的综合创新能力。

这些竞赛已被纳入人才培养方案,学院推行“过程性评价+竞赛成果认定”的考核方式,学生参与竞赛的方案设计、模型制作、答辩表现等可转化为相关课程学分,若未完成竞赛方案,将影响《机械原理》等课程成绩。这些年年更新的赛题、课程,已使许多学生产生了浓厚的学习兴趣。

已被保研至北京邮电大学的该校机器人工程专业大四学生张哲,刚入学时对机械领域几乎一无所知,是大一参加先进成图大赛培训使他发现自己“好像挺适合搞机械”,之后他拿到了全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛二等奖、全国三维数字化创新设计大赛一等奖等,未来,他想做出自己的机器人应用。“‘赛课融合’创造了一个让学生都能实践的环境,我们学了知识后马上就能实践操作,能感受到它是有用的,遇到解决不了的问题,还会自己去学习,越学越有乐趣。”他说。

普惠也可以“不贵”

更重要的是,系统性、全周期地设计,使每名学生都有了优质的创新资源。

“现在大赛很多,学校不固定赛事,很多学生也会自己报名参加,但这可能带来两个问题,一是学生难以做到最佳‘时序’,出现‘低年级无方向、高年级补基础’现象,二是能从大赛中得到锻炼的只有少量优秀学生和部分老师。”机械设计系赵迪老师说,学校严选出固定赛事并将其转化为课程教学内容后,学生百分百参赛,老师带赛积极性大增。

湖工大机械学院张铮老师在实验室指导学生

湖工大机械学院张铮老师在实验室指导学生

在学校的大力支持下,该院完善了面向全体学生的支持保障体系:建设了学院创新中心,每项赛事都有专门的指导教师团队,每年专项投入近200万元用于赛事保障,开发模块化实训套件,降低实践参与门槛,保障全体学生将专业知识通过竞赛转化为创新能力。同时学校在职称评审等方面对教师指导学科竞赛给予倾斜。近三年,该院参与竞赛指导的教师从44人增至61人,超过全院专职教师的一半。

“很多人觉得,创新教育是很贵的,只有尖子生才能享有。其实,地方高校通过制度设计与资源配置,能打破这个局限。”聂磊说,创新教育的全覆盖,造就了“人人有机会、个个能成长”的人才培养生态,师生你追我赶,人均培养成本反而降低。

更多学生有了参加高级别大赛的机会

更多学生有了参加高级别大赛的机会

以此为基础,学院打造了“认知创新-基础创新-综合创新-服务创新”的创新能力进阶路径。近三年(2022-2024)在全国普通高校学科竞赛排行榜榜单赛事中获国家级学科竞赛奖271项,省级奖项415项,大批学生走上大赛领奖台。“大一时我很迷茫,就加入社团跟着学长学姐打比赛,现在我已经做过多个赛队的队长了。”刚上大三就已手握中国大学生工程实践与创新能力大赛特等奖等大奖的段舒萌说。

在这种创新模式中培养出的毕业生,也得到了市场更多认可。据介绍,近三年就业率均达96%以上且逐年走高,近1/3毕业生就业于制造业领军企业,深造率超过30%。“我们的经验证明了,专创融合的创新教育可以做到普惠,能够全面提升人才培养质量。”聂磊说,很多学校对学院的赛课融合的创新能力培养模式感兴趣,纷纷来学院调研取经并借鉴推广。