新闻通讯员 高爽

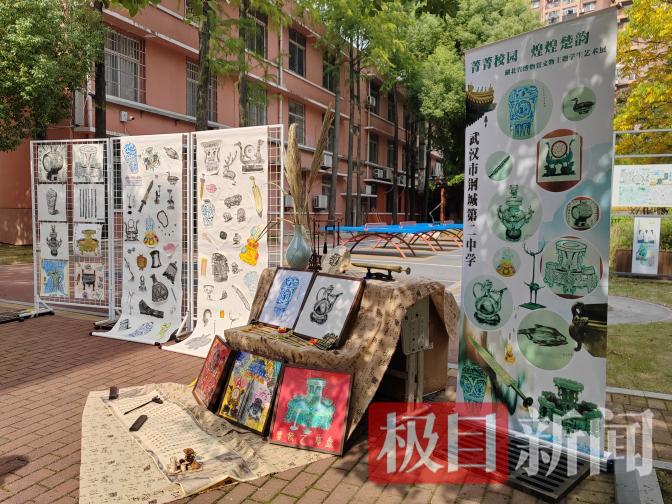

金秋时节,武汉市青山区钢城二中的校园被斑斓秋色包裹,一场以“菁菁校园 辉煌楚韵”为核心理念的凤舞书香读书活动月之美术艺术作品展示活动,在师生的期待中温情启幕。本次展览打破传统美育的边界,将湖北省博物馆的馆藏瑰宝化作鲜活的教学教材,引导学生走出课本的局限,近距离触摸文物的历史脉动、感受其独特的艺术之美,更鼓励他们用水墨、线描、手工等多元美术形式,与千年前的中华文明展开一场跨越时空的“对话”。

展览现场,一幅幅、一件件充满巧思的作品,生动诠释着学生对传统文化的理解与表达。水墨丹青展区内,学生们以墨为媒,巧用晕染与留白技法,将曾侯乙编钟的庄重恢宏展现得淋漓尽致——墨色浓淡间,仿佛能听见青铜编钟穿越千年的浑厚回响;元青花四爱图梅瓶的清雅风韵也跃然纸上,青花的温润质感与文人雅士的审美情趣在笔尖交融,每一幅作品都精准捕捉到文物的气韵与精神。七年级学生更带来了专属的篆刻作品,他们或在方寸石面上刻绘篆隶文字,或复刻文物中的经典纹饰,虽笔触尚显稚嫩,却满是对传统技艺的敬畏与探索欲,为展览注入了鲜活的活力。

尤其是801班的杨雨涵同学和黄晨曦同学的作品惊艳众人。杨雨涵创作了一套黏土作品,她模仿的是梁庄王墓出土的王妃金镶宝簪饰,她抓住了梁庄王妃饰物的核心特点——金饰基底+宝石镶嵌。用黏土制作金簪造型,再涂上金色丙烯颜料,用彩色小石头还原宝石效果。造型还原度很不错,比如簪首的如意云纹、花瓣形轮廓,都贴合梁庄王墓出土簪饰的样式。她选取的超轻黏土的材质,让饰物显得轻巧可爱、更有手作温度,很适合作为文物的“轻量复刻”。整体来看,这组手工作品把文物元素和手工创作结合得很生动,既有文化感又有创意。801班的黄晨曦同学的水墨画——金素杏叶壶,用黑白水墨表现文物的质感很巧妙。用墨色的浓淡变化,比如壶身的明暗、底座的晕染,还原了器物的立体感,线条简练,但抓住了文物的造型特征,既有水墨画的写意感,又保留了文物的庄重气质。

除了这些与文物对话的创作,展览还藏着秋日独有的巧思——学生利用课余时间制作的书签作品成为现场的“双料惊喜”。既有学生用校园里飘落的银杏叶、枫叶制作的叶片书签,在叶脉间轻描编钟纹样或点缀水墨痕迹;更有用卡纸绘制的创意书签,正面以简笔勾勒元青花瓶、秦简片段等文物图案,背面则工整题写励志古诗。“少年易老学难成,一寸光阴不可轻”的朱熹名句搭配梅瓶图,“青春须早为,岂能长少年”的孟郊诗作呼应秦简文字,笔墨间既有文物的古意,更藏着少年奋进的心气,每一枚都堪称文化与励志精神的双重馈赠。

“画曾侯乙编钟时,我查了好多关于它的历史资料,现在看到自己的作品挂在展板上,特别有成就感!”801班的学生冯昱霖兴奋地说。705班的董思琪同学拿着自己刻的篆刻书签分享:“第一次接触篆刻,虽然刻得手酸,但看着文字在石头上成型,突然觉得古文字太有魅力了!”制作叶脉书签的黄晨曦同学则笑着表示:“我写的是‘长风破浪会有时’,希望自己能像古诗里说的那样,也希望传统文化能一直‘破浪’传承下去。”

这场展览早已超越了普通美术课的范畴,成为一堂融合历史、文学、美术与手工的综合劳动实践课。学生们在查阅文物资料、研究历史背景的过程中加深对传统文化的认知,在构思创作、动手实践时提升艺术表现力与动手能力,全方位的参与让他们的核心素养得到提升,文化自信也在潜移默化中增强,成为“双减”政策下素质教育成果的生动展示。

钢城二中校长陈学兵表示,作为学校读书活动月“十个一”之一,未来学校将继续深化“馆校融合”的美育模式,让更多馆藏文物走进校园、走进课堂,让传统文化在师生的共同参与中持续传承,让青春校园始终洋溢着文化的温度与创新的活力。