新闻记者 张裕 通讯员 华宇

在武汉中学高中部的一堂生物公开课上,讲台上的长颈漏斗装置前,几名学生正专注地观察液面变化。“快看,液面真的在上升!”一名学生小声说道。

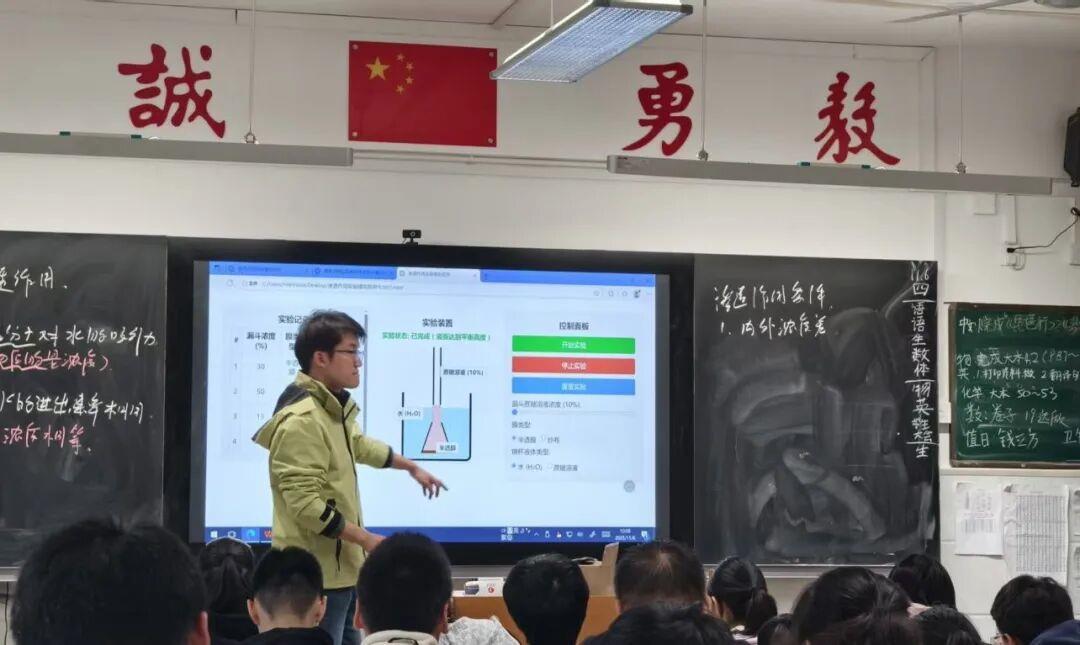

这是生物教师陈枫《渗透作用的多维度解码》课堂的起始一幕。他从实体实验入手,让学生亲手操作经典的渗透装置,观察半透膜内外液面的真实变化。随后,课堂转入数字化环节——大屏幕上,一个由陈枫用DeepSeek自主开发的AI模拟实验程序启动,学生可通过滑块调节蔗糖浓度,从10%到50%实时变化;还能选择半透膜或纱布,甚至将烧杯中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液。

“如果把半透膜换成纱布,液面还会升高吗?”“如果烧杯里也是蔗糖溶液,结果会怎样?”这些在传统实验中需要反复准备、难以即时验证的问题,在AI模拟中变得可随意尝试。

“我们不追求技术的华丽,而是要让抽象概念变得可感知。”陈枫在课后研讨中表示。他指出,渗透作用中的“动态平衡”“半透膜选择性”等概念,仅靠讲解学生很难透彻理解。“AI模拟把看不见的水分子运动变成了看得见的液面变化,把想象不出的结果变成了实时反馈。”

这堂课引发了热烈讨论。有教师提出:“这个模式能否应用到光合作用、细胞呼吸等更抽象的内容中?”也有教师关注如何平衡虚拟与实操:“怎样让学生在数字实验中不失动手操作的体验?”陈枫回应,技术只是工具,关键是要引导学生“像科学家一样思考”——提出问题、设计变量、分析证据。

教研组长吴银平鼓励更多青年教师发挥技术优势,尝试此类探索;高一备课组长王旭也说,AI带来的不仅是工具创新,更是教学理念的升级:“教学重心应从‘教’转向‘育’,把课堂时间更多用于引导学生讨论科学问题,培养AI无法替代的理性思考能力。”

陈枫表示,他计划进一步优化程序,未来让学生自己设计虚拟实验方案,进一步动脑思考。