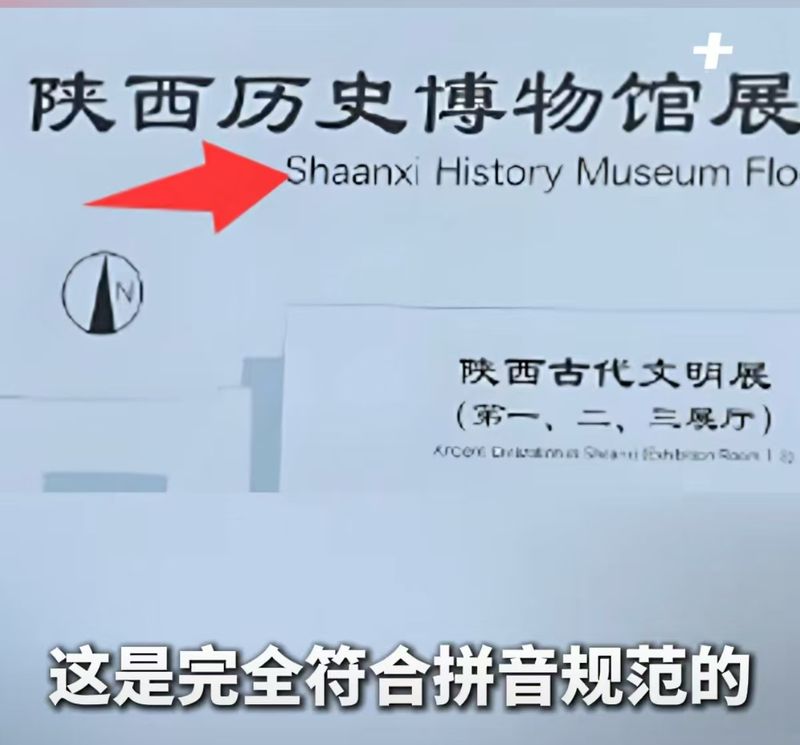

▲“Shaanxi”中“多”出的a,在某种程度上承担了标调的功能。图/文摘报视频截图

据湖北经视直播报道,近日,有网友发帖称,在陕西历史博物馆游览时,注意到馆内标示牌上“陕西”的拼音写为“Shaanxi”,而非“Shanxi”。对此,工作人员明确回应,“Shaanxi” 是“陕西”的官方标准拼音,这样的拼写并非错误,其核心目的是与“山西”的拼音“Shanxi”作出清晰区分,避免在实际使用中因拼音相同而产生混淆。

早在2021年,在陕西举办的第14届全运会上,就有不少网友以为是拼写错了。有报道指出,上海地铁陕西南路站更是为此解释了十几次。其实,涉“陕西”的英文翻译一直都是如此。

“陕西”的官方标准拼音“多”了一个a,这个看似不大的疑问,有着相当复杂的历史背景和学理认知。

汉语拼音的由来

众所周知,中文起初是一种依类象形的文字,其后形声相益,可谓“望文生义”,而世界上大多数文字则是拼音文字,即“听音生义”。

因此,对很多外国人来说,汉字成了最难的文字,汉语成了最难的语言。而且,汉语独特的声调体系,使汉语在使用拼音的时候,必须兼顾标调。“Shaanxi”中“多”出的a,在某种程度上承担了标调的功能。

为了识读汉字,西方人把拉丁字母与汉字结合起来,即借用拉丁字母拼读汉字,这就是我们今天所熟知的汉语拼音。第一个创制该方案的是意大利人利玛窦,他于1605年在北京出版了《西字奇迹》一书;1626年法国人金尼阁又在杭州出版了《西儒耳目资》,随后又有多名传教士对此进行研究。

在汉语拼音化的进程中,英国驻中国使馆的中文秘书威妥玛1867年出版的《语言自迩集》可谓是一个里程碑,由他创建的威妥玛式拼音法,成为半个多世纪来在国际社会中汉字拉丁化的标准体系。

比如,北京大学(Peking University)、青岛啤酒(Tsingtao Beer),这些译名就是典型的威妥玛拼音,虽然和今天的标准拼音不同,但是因为沿用已久而被保留。

受此影响,汉字拼音也在中国民间初见端倪,19世纪后期,在中国各通商口岸逐渐流行起了“洋泾浜英语”(中西商贸交流中产生的混合语言)。

一方面是西方人的尝试,另一方面,围绕着扫盲和开发民智的目标,一些中国的有识之士也企图从文字改革上找到振兴国家的良药,汉字拼音化运动于是空前展开了。

1891年,近代启蒙思想家宋恕首先提出“须造切音文字”的主张。梁启超在为沈学的《盛世元音》写序时就表示,赞成“创制拼音文字”。五四运动前夕,《新青年》等刊物就提出了“汉字改革”的主张,不少人主张废除方块汉字,用罗马字母拼音来代替,激进者甚至提出“汉字不灭,中国必完”的口号,但这类运动始终没有走出知识分子圈,收效甚微。

1958年,周恩来总理在《当前文字改革的任务》报告中提出“简化汉字”“推广普通话”和“创定与推行汉语拼音方案”三项任务,方使有关汉字前途的争论基本上告一段落。

独特拼音体系彰显文化自信

当然,汉语拼音方案并非横空出世,其中吸收了许多前人的经验和成果,国语罗马字(用拉丁字母拼写汉语的重要方案)就是其中之一。1928年,由语言学家赵元任等人研制的国语罗马字,成功地用字母变化来表示声调,而不是依赖附加符号或数字,解决了汉字“同音不同调”的问题。

国语罗马字规定,阴平(第一声),如ba(八),直接写基本形式;阳平(第二声),如bar(拔),开口韵元音后加r;上声(第三声):如baa(把),单元音双写;去声(第四声):如bah(爸),韵母后加h。像山西(Shanxi)、陕西(Shaanxi),就是按照这样的规定译写的。

今天,汉语拼音方案正在世界范围内逐步取代威妥玛式拼音法,成为国际上通行的汉语罗马化标准,也成为了中西文化交流的重要桥梁。

而汉语中的“同字不同音”等现象,也在汉语拼音方案的发展中得到了解决。比如洞(洞庭湖 Dongtinghu、洪洞县Hongtongxian),六(六合区 Luhequ、六盘水 Liupanshui)。而一些源自少数民族语言的地名,其英文拼写是根据《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》转写而来,并非直接采用汉语拼音,比如乌鲁木齐(Urumqi)、呼和浩特(Hohhot)、哈尔滨(Harbin)。

作为中华民族的面孔和灵魂,汉字历经坎坷而昂首屹立于世界,成为人类多样性文明的灿烂亮点。而汉语独特的拼音体系既尊重国际规则,又保持地域文化的独特性,保持身份标识的辨识度,彰显了扎根中华大地的文化自信。

撰稿 / 赵清源(媒体人)