新闻记者 徐颖

近日,一则“香港街头的武汉制造”视频,在视频号上爆火。博主“刘生在香港”发视频讲述了自己在香港上环发现了有“武汉铸造厂”标识的窨井盖,为了考证类似这样的一批窨井盖是什么时候从武汉销往香港的,他还专门到武汉进行了一番探访和考证,足迹到达武汉市硚口民族工业博物馆、武汉档案馆、武汉图书馆等,为网友揭开了一段20世纪60年代武汉工业蓬勃发展的历程。

有香港网友留言说:“我在香港生活了六十几年,都没留意这个!多谢!”还有香港网友留言说“十几年前小朋友在附近幼稚园上学,我就留意到这个,有好几个呢,楼梯街上落附近,为作者探究到底的精神点赞”“武汉,一个值得湖北人骄傲的城市”。

9月25日,新闻记者联系上发视频的博主“刘生在香港”,他告诉记者,自己是土生土长的武汉人,大学毕业工作后,因妻子在香港,便搬来香港生活和工作,平常发视频纯属于分享生活,没想到这个视频火了。

随后,新闻记者也来到了博主曾经探访的武汉图书馆历史文献部,该部门副主任、武汉地方历史研究者王钢告诉新闻记者,暑假期间的确有人来咨询过香港与武汉经贸历史相关资料。这位博主的视频他也看到了,对于博主的判断是认同的。

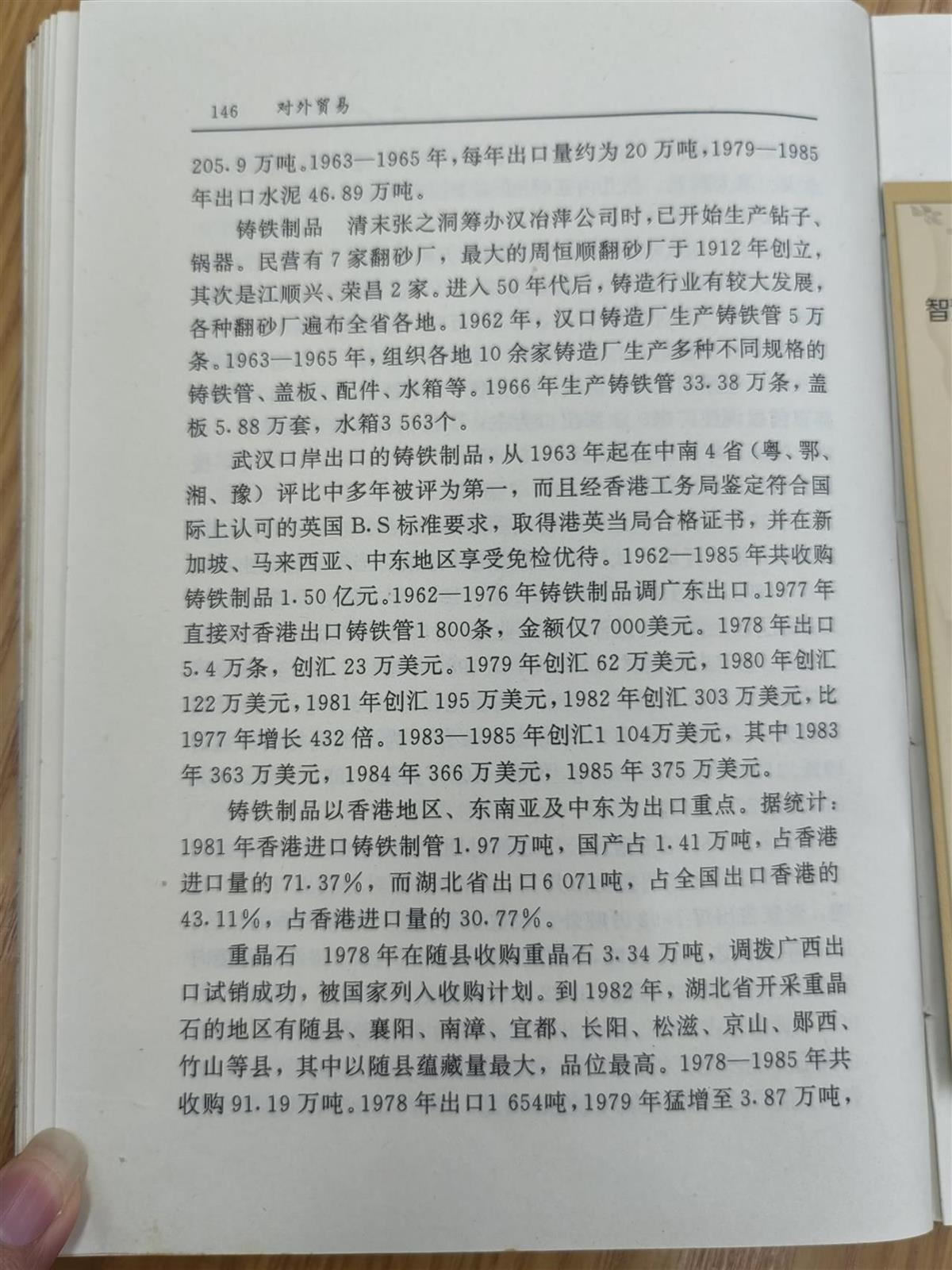

王钢为记者找来了《武汉市志 对外经济贸易志》,上面记载着:“武汉口岸出口的铸铁制品,从1963年起在中南4省(粤、鄂、湘、豫)评比中多年被评为第一,而且经香港工务局鉴定符合国际上认可的英国B.S标准要求,取得港英当局合格证书,并在新加坡、马来西亚、中东等地区享受免检优待。1962-1985年共收购铸铁制品1.50亿元。”这份资料指出武汉生产的铸铁制品,品质优良,但并未指明具体的生产厂家。

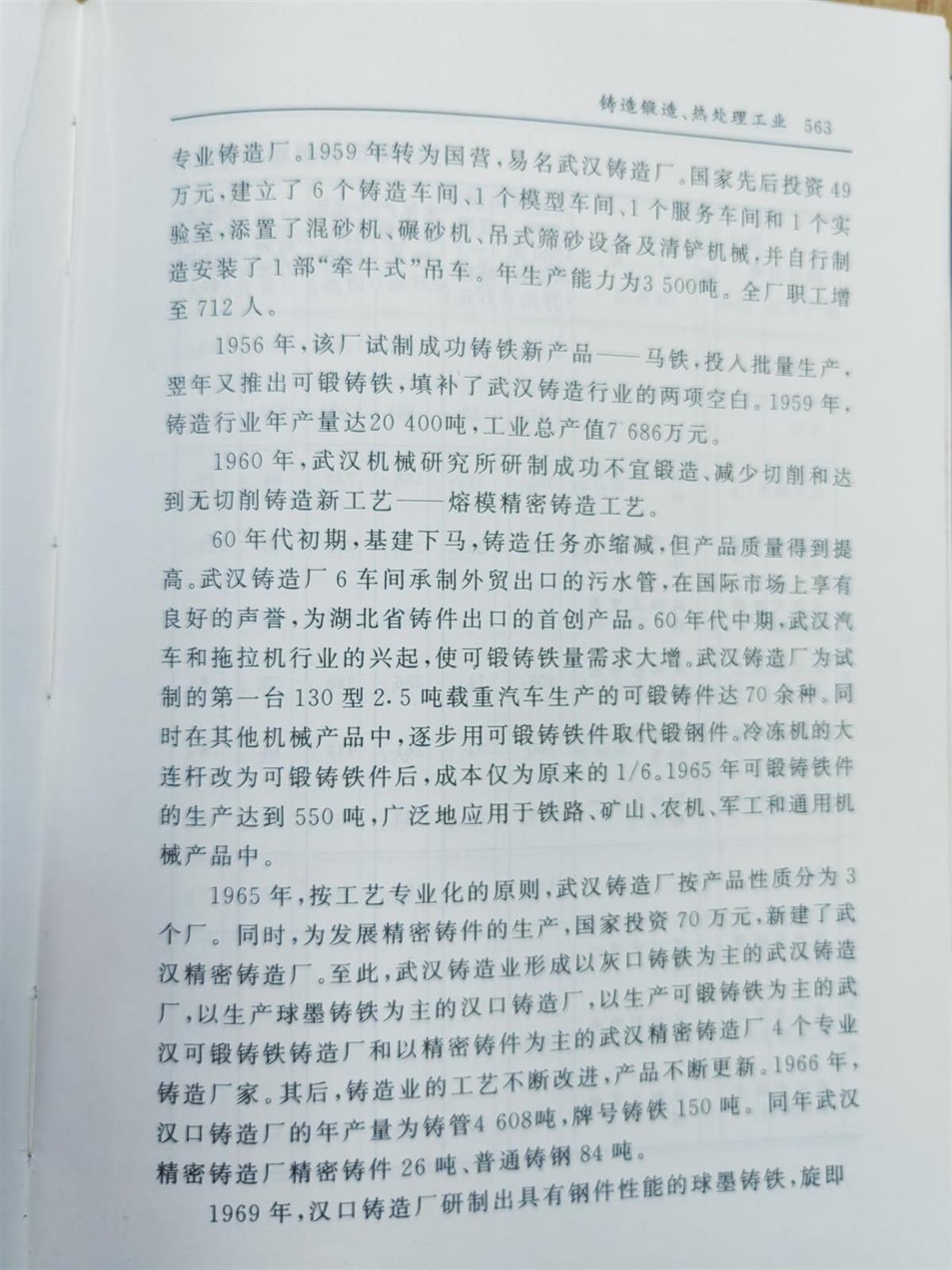

但是在另外一本《武汉市志·工业志》中有明确记载:1956年建立的公私合营武汉铸造工厂,是当时武汉最大的专业铸造厂。1959年从公私合营转为国营,更名武汉铸造厂。国家先后投资49万元,建立了6个铸造车间、1个模型车间、1个服务车间和1个实验室,添置了混砂机、碾砂机、吊式筛砂设备及清铲机械,并自行制造安装了1部“牵牛式”吊车。年生产能力为3500吨。全厂职工增至712人。1956年,该厂试制成功铸铁新产品——马铁,投入批量生产,翌年又推出可锻铸铁,填补了武汉铸造行业的两项空白。20世纪60年代初,“武汉铸造厂6车间承制外贸出口的污水管,在国际市场上享有良好的声誉,为湖北省铸件出口的首创产品。”

王钢说,结合《武汉市志·对外经济贸易志》《武汉市志·工业志》以及梁振英的口述资料,可以判断作为当时武汉最大的专业铸造厂,武汉铸造厂的铸铁制品(包括铸铁井盖、污水管等)于20世纪60年代远销香港以及新加坡等地,赢得了海内外市场的认可。历经几十年风雨洗刷,这些窨井盖在香港沿用至今,使用良好,它见证了新中国成立后武汉现代工业的建设与发展,记录了一个武汉工业企业的对产品品质的追求,也反映了当时武汉与香港之间的经贸联系与合作。井盖虽小,但内涵丰富,意义深刻。