新华社银川10月3日电(记者 马思嘉、艾福梅)国庆中秋长假,位于宁夏银川市的新晋世界文化遗产西夏陵,游人络绎不绝。博物馆内,西夏文字展区尤为热闹,游客借助解说和现代化展陈手段,识读近千年前的神秘西夏文,并用这几曾消失在文明长河中的文字,写下自己的姓氏。

“这些方块字乍看像汉字,但是笔画又特别复杂,仔细看一个也不认识。我们现在还能解读甚至拼写它们,太神奇了!”来自四川的游客汪女士感叹。借助声音设备和显示屏,她学会了用西夏语说“吉祥如意”。

10月2日,西夏陵博物馆,游客体验用西夏文写自己的姓名。新华社记者 冯开华 摄

公元1038年,党项民族建立了西夏政权,定都兴庆府(今银川市),这一政权曾与两宋、辽、金并立。立国前夕,开国皇帝李元昊命大臣野利仁荣主持创造了近6000个西夏文字。随后,西夏通过设立藩学院、翻译儒学经典、编纂字词典等方式推广西夏文。

在《回望贺兰:西夏文明史再研究》作者李华瑞看来,西夏文的创制对于“无文字,但候草木以记岁时”的游牧民族来说,具有划时代意义,是党项民族跨入较为先进民族行列的一个重要标志。

1227年,西夏被成吉思汗的蒙古铁骑攻灭,西夏文逐渐成为无人能解的“天书”。元朝并未给西夏修专史,党项人用西夏文写下的文献又难以释读,后人只能借助零星史料和20世纪以来出土的文物窥测这一神秘王朝的璀璨文明。

20世纪初,在内蒙古额济纳旗黑水城遗址内,出土了一本西夏文和汉文双解词语集——《番汉合时掌中珠》。这本37页的小书,涉及1504个不重复的西夏文字,被学术界誉为“打开西夏文字之门的金钥匙”,这也是目前唯一一本西夏文和汉文双解词典,催生了一个几乎与敦煌学齐名的现代学科——西夏学。

根据残页上留下的文字,这本词典并非出自西夏寺院或刻字司的“官刻本”,而是民间坊刻本,版式和字体呈现出典型的宋代“大字本”风格,装帧也采用了宋代最为流行的“蝴蝶装”。学者聂鸿音在著述《打开西夏文字之门》中推断,从这本词典上记载的刻工名字来看,当时在西夏从事雕版印刷工作的主要是汉人,而非党项人。

“尽管没有资料表明这些汉族工匠是怎样从中原来到西夏,又是怎样一代代传承技艺的,但是西夏的书籍制作技术全部来自中原,这个结论应该不会有任何疑义。”聂鸿音写道。

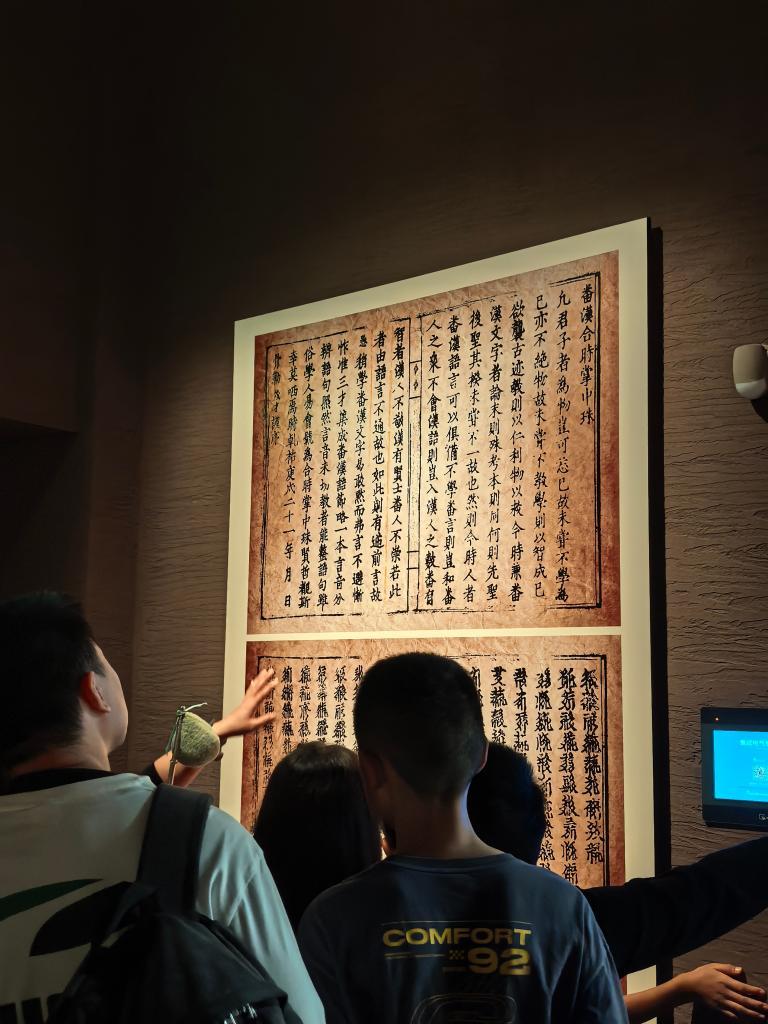

10月2日,游客在西夏陵博物馆了解汉文和西夏文对照的《番汉合时掌中珠》序言。新华社发

从《番汉合时掌中珠》序言中可知,这本词典是党项人骨勒茂才于1190年编写的,当时在位的西夏皇帝是大力推崇儒学的仁宗仁孝。现代学者推断,骨勒茂才是一名没有走上仕途的乡塾先生。

骨勒茂才为何要编写这本词典?从他作的汉文序言中可窥一斑:“不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇。若此者,由语言不通故也。”

史金波、聂鸿音等业界学者认为,骨勒茂才提倡党项民族和汉民族互相学习对方的语言,携手构建彼此理解、彼此敬重、共同进步的和谐社会,并希望自己编写的词典能发挥桥梁作用。

10月2日,游客在西夏陵遗址区参观九座帝陵中的三号陵。新华社记者 冯开华 摄

“如果不是亲自读到这段文字,我们很难想象这种观念竟然存在于近千年前的普通百姓心中。”聂鸿音感叹。

《番汉合时掌中珠》采用了唐宋民间流行的“杂字体字书”的方式编排,也就是私塾先生出于教学需求,搜集生活中常用词和词组,按照意义分类编成。骨勒茂才还用西夏文和汉文相互注音,让双方读者能用自己的文字拼读对方的文字。

近千年过去了,西夏陵的巨冢仍在贺兰山下巍然屹立,保存完整的皇家陵寝见证了两宋时期多民族文化的交流融合。来自全国各地的游客,相聚于贺兰山下,共享国庆盛典与中秋明月,在葡萄美酒与塞上风情中回望中华文明的厚重沧桑。