新闻记者 简俊晖

通讯员 鄂文旅

“坛子里捉乌龟——逃不脱!”“阉鸡公踩水干玩味”“生苕甜,熟苕粉,夹生苕冇得整”一句句幽默风趣的乡土俚语,登上了大雅之堂,全场观众不停鼓掌喝彩。10月16日晚,湖北省戏曲艺术剧院编创的现代农村题材楚剧《田耕牛本传》,在成都高新中演大剧院演出,千余观众见证了楚剧艺术的生动活泼、富有生活气息的特点。

16日,第十四届中国艺术节在成都如火如荼开展,此前,全国各地戏曲戏剧已在成都轮番上演,冲刺各大奖项。《田耕牛本传》也在16日晚接受了专家评审,演出得到专家和当地市民的好评。

成都市民胡莉是一名医务工作者,当晚,她带着8岁的儿子涛涛和5岁的女儿溪溪,从头到尾看完了2个小时的演出。“我是第一次知道楚剧,刚开始还担心听不懂,不停地看字幕,后来发现离开字幕也完全能听懂,兴趣就更浓了。带孩子来,也是希望他们从小接触咱们的传统艺术文化。”

从事采购工作的成都市民何女士,也带着8岁的女儿夏夏前来观剧。她说:“看这部剧,让我想起了自己小时候在农村的生活。我老家在南充,跟剧中一样,村民把耕牛当宝贝。我们村的耕牛眼瞎了一只,还勤勤恳恳地下地干活,所以看到田耕牛哭牛小二的时候,我深有感触。”

成都市民刘先生以前爱听川剧,这次是第一次接触楚剧。他说,湖北的语言跟四川的接近,听楚剧台词“毫无压力”,特别是“说话轻巧,吃根灯草”等俗语,四川话里也这么说,听起来很感亲切。

成都市川剧研究院一级演员马丽说,这虽是一部轻喜剧,可看完后,田耕牛和牛小二也让人心生同情,蕴含一丝悲壮意味。元田耕牛执拗地抗拒土地改革和进城打工,结果自然是被质疑、冷落,甚至被家人埋怨。而后又目睹昔日的耕田搭档牛小二离世,他心里更是悲痛不已。但也正是在那一刻,他终于醒悟过来,自己应该把舞台交给下一代人。

该研究院另一位一级演员刘漫认为,该剧以农村40多年变革为背景,以农民田耕牛人生变迁为主线,通过幽默诙谐的语言和生动的表演,成功刻画了充满个性的人物形象。

《田耕牛本传》编剧宋西庭介绍,该剧以江汉平原农户田耕牛一家祖孙四代跨越40多年的农耕故事为主线,展现40多年来中国农村的沧桑巨变。剧中主人公田耕牛从传统种粮大户逐渐融入现代农业发展浪潮的转变,折射出中国农民在时代变革中的思想觉醒。宋西庭介绍,自己在湖北应城采风时,被上世纪80年代种粮大户杨小运“超卖万斤粮求购‘永久’牌自行车”的故事触动,于是以杨小运为原型,融合数十年间农民群体的悲欢离合,塑造了主人公田耕牛的形象。

中国戏曲音乐学会常务理事李道国担任剧作的作曲,他认为,该剧时间跨度大,主题有深度,剧情覆盖20世纪70年代末至2023年近45年,通过打工潮、农民进城、承包抛荒田、创办生态园等关键情节,勾勒出改革开放后数代农民与土地关系的变迁及起伏。“在总导演何艺光、导演张虹以及主演詹春尧、张莹等人的不断打磨下,剧中的情节设定愈发精进、触动人心。”李道国说。

主角田耕牛的扮演者詹春尧表示,田耕牛这一角色年龄跨度大、内心戏丰富,极具挑战性。为贴近人物,他在肢体语言上精心打磨,借鉴农村老人的“八字步”形态,并融入自身对农村生活的观察与体验,让表演更显真实动人。

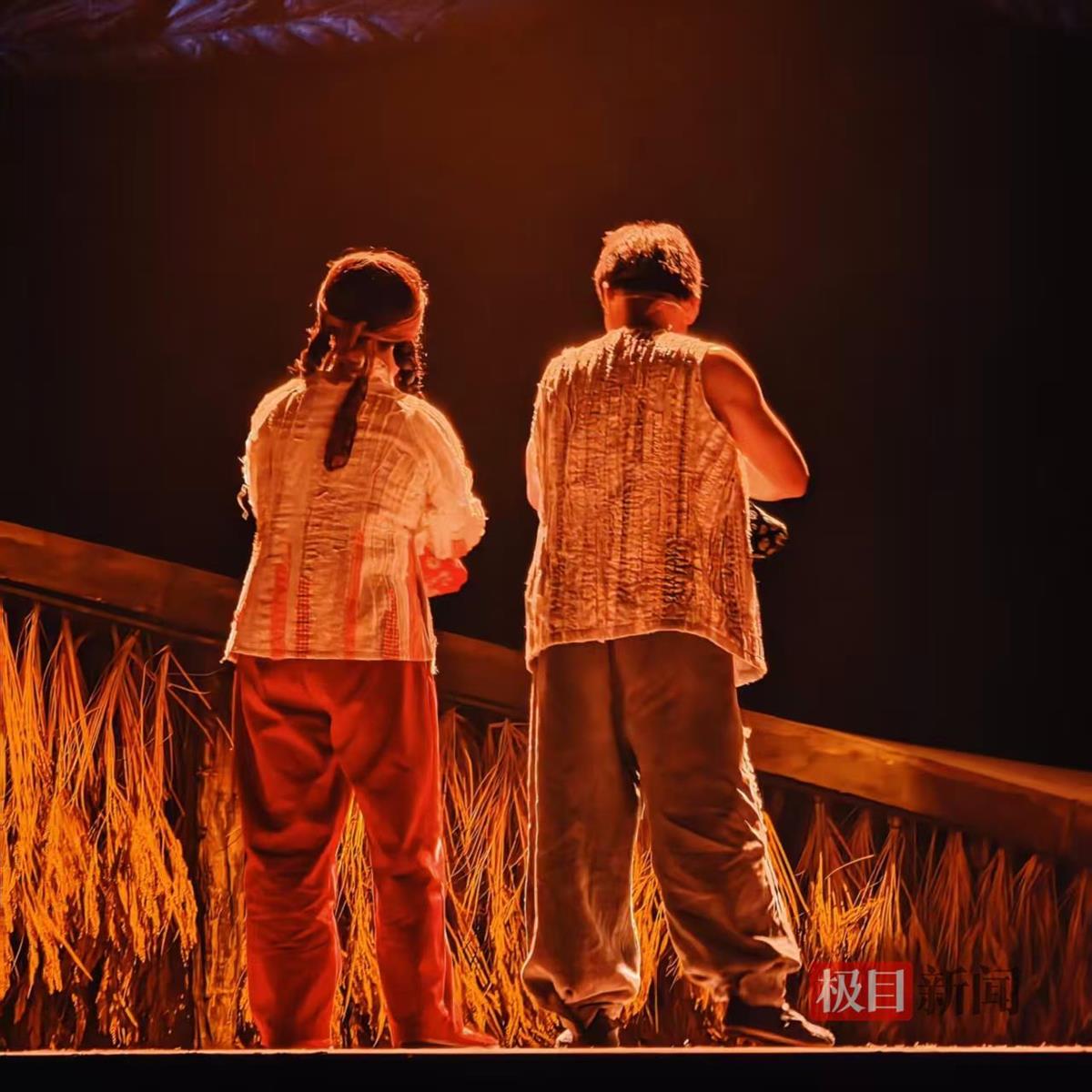

《田耕牛本传》总导演何艺光强调,该剧在坚守楚剧传统表演根基的同时,大胆融入西洋管弦乐、电声乐队等现代音乐元素,以增强时代感与戏剧张力。舞台视觉采用大色调、印象派风格的美术设计,营造出浓郁的乡土气息与轻喜剧氛围。剧中“牛”的形象由两人协同扮演,既保留了人偶化的传统戏曲手法,又赋予其人性化的互动与唱段,成为全剧一大亮点。

“《田耕牛本传》这次对尾声部分作了微调,添加了极具湖北地方戏特色的哦呵腔:‘一年分四季,莫忘农事哟嗬嗬。二十四节气,莫误农时哟嗬嗬……’这就是田耕牛在告诫晚辈:树高万丈不忘根。时过境迁,农耕文明发生了巨变,但我们不能忘本,不能忘记祖祖辈辈一路走来的艰辛与作出的贡献。”《田耕牛本传》总导演何艺光介绍。

(通讯员供图)