湖北日报见习记者 唐雪舟 记者农新瑜

11月22日,小雪节气。9时45分,著名作家、“钢铁诗人”董宏量先生因病在武汉逝世,享年72岁。他的一生,与钢铁交织,与文学相守,与《武钢文艺》紧密相连,成为几代武钢文人心中不灭的灯塔。

生前,董宏量在自己的朋友圈潇洒地作别这个世界:

“活过,爱过,写过……别了,所有我爱的人与爱我的人”。

董宏量的一生对湖北、对中国冶金行业有着深厚的感情,生前创作了大量关于湖北、关于冶金工人的作品,有《首义之城》《汉正街的故事》《黄鹤楼的故事》《钢城黎明》《武钢文学史》等。他逝世后,立即引起文学圈的广泛关注,《中国冶金报》郑洁等国内文学圈的朋友纷纷表达沉痛的哀悼。许多武钢人与文学青年纷纷自发悼念追思,大家称,一部活着的冶金文学活历史走了。

从修炉工到“钢铁诗人”

董宏量,笔名洪亮,1953年生于武汉。1970年,他作为知青下乡务农,1973年开始发表作品。随后,他进入武钢冶金炉厂,成为一名修炉工。那是钢铁最炽热也最艰苦的一线——“炉内一片通红,我们就得抱着耐火砖冲进去”,他曾这样回忆。老工人有防热服,新工人只能“披着湿草袋往里冲”,他们戏称那是“金色的战袍”。

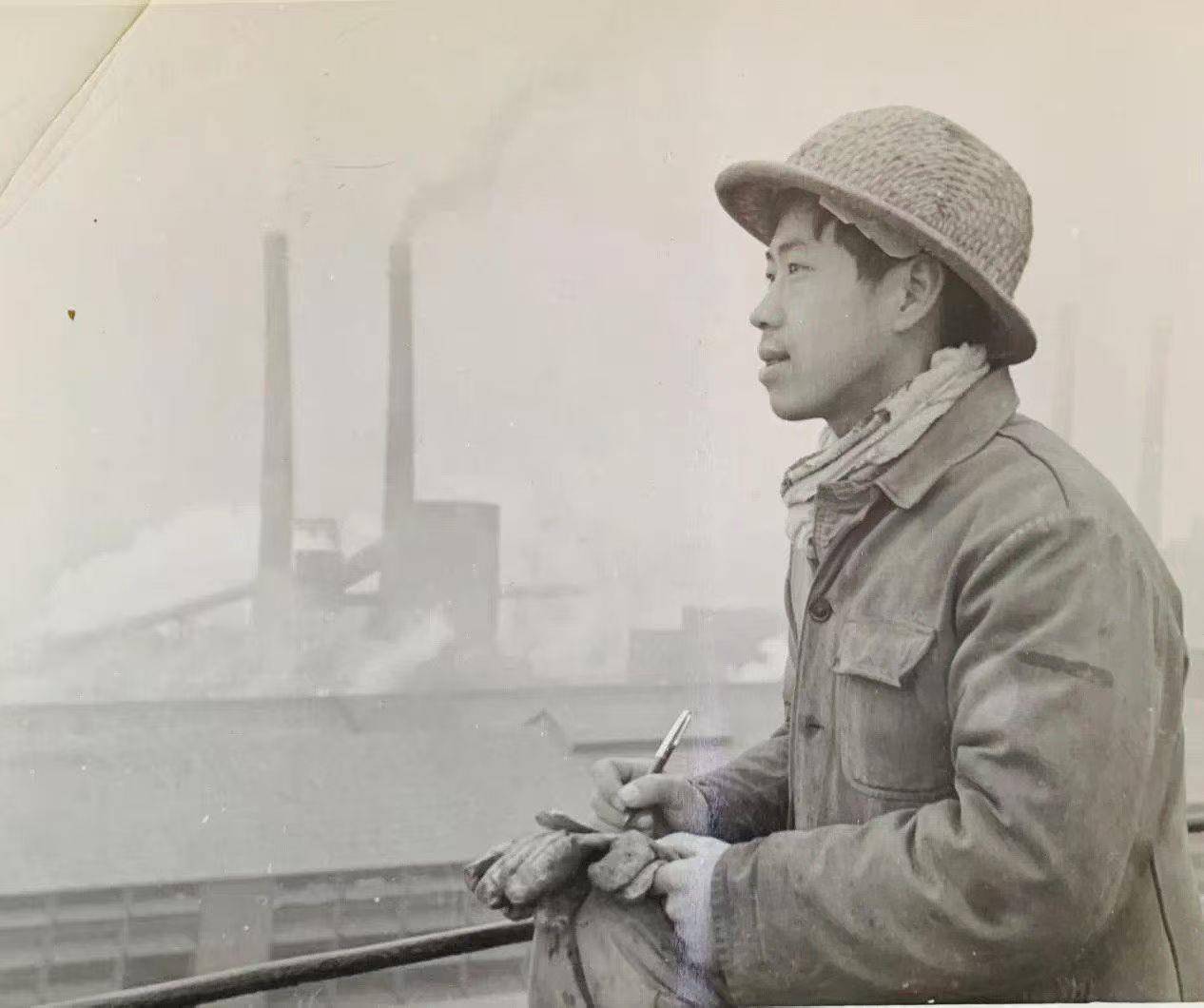

董宏量旧照

董宏量旧照

正是在这样的环境中,他的诗心被淬炼得愈发坚韧。

据他的好友、作家王继回忆,两人相识于1974年前后,那时他们都是武钢的青年工人,住在工人村,“但凡有空,我们就在一起谈文学和读书心得、交换淘来的各种书籍”。那是理想燃烧的岁月,两个青年在红钢城的灯光下,编织着共同的文学梦。

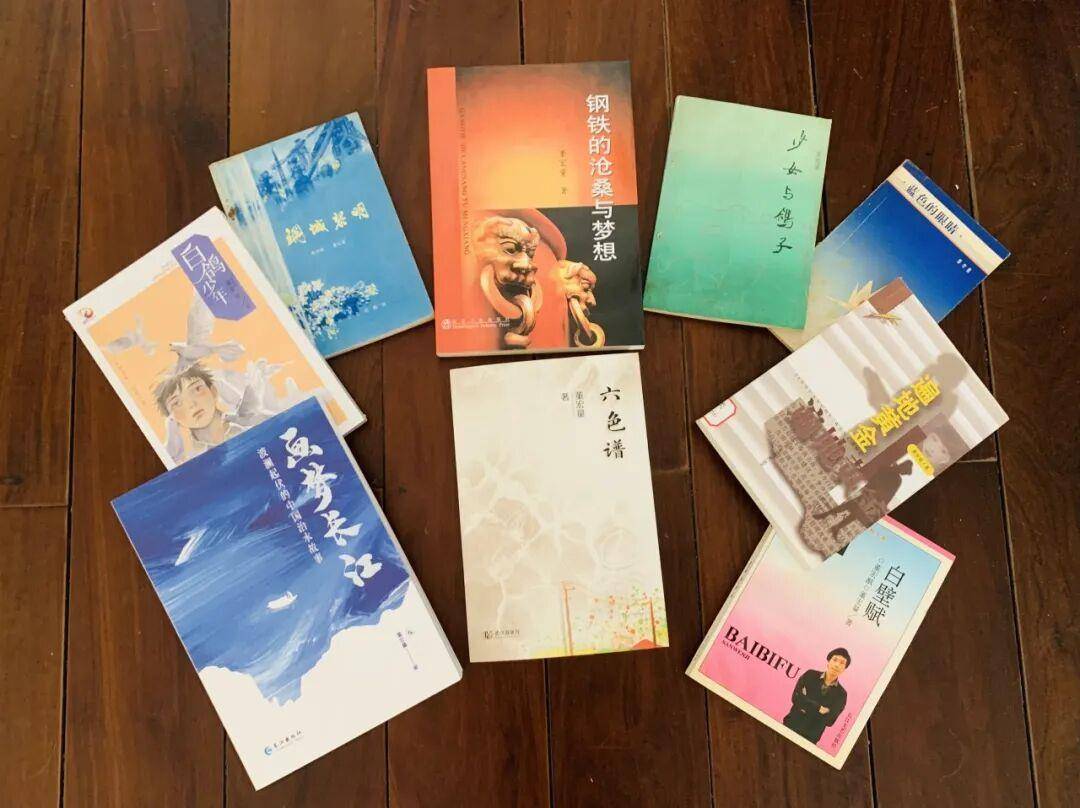

董宏量出版作品

董宏量出版作品

1980年,他出版首部诗集《钢城黎明》,从此,“钢铁诗人”成为他一生最鲜明的标签。他不仅是武钢的工人,更是武钢的歌颂者。由他作词的厂歌《武钢人》《钢铁颂》,至今仍在许多老武钢人中传唱。

《武钢文艺》的三十年守夜人

如果说钢铁是董宏量的血肉,那么《武钢文艺》就是他的骨骼。1983年,他担任《武钢文艺》主编,并兼任武钢文联副主席。此后三十年,他如一名忠诚的守夜人,守护着这片文学的园地。

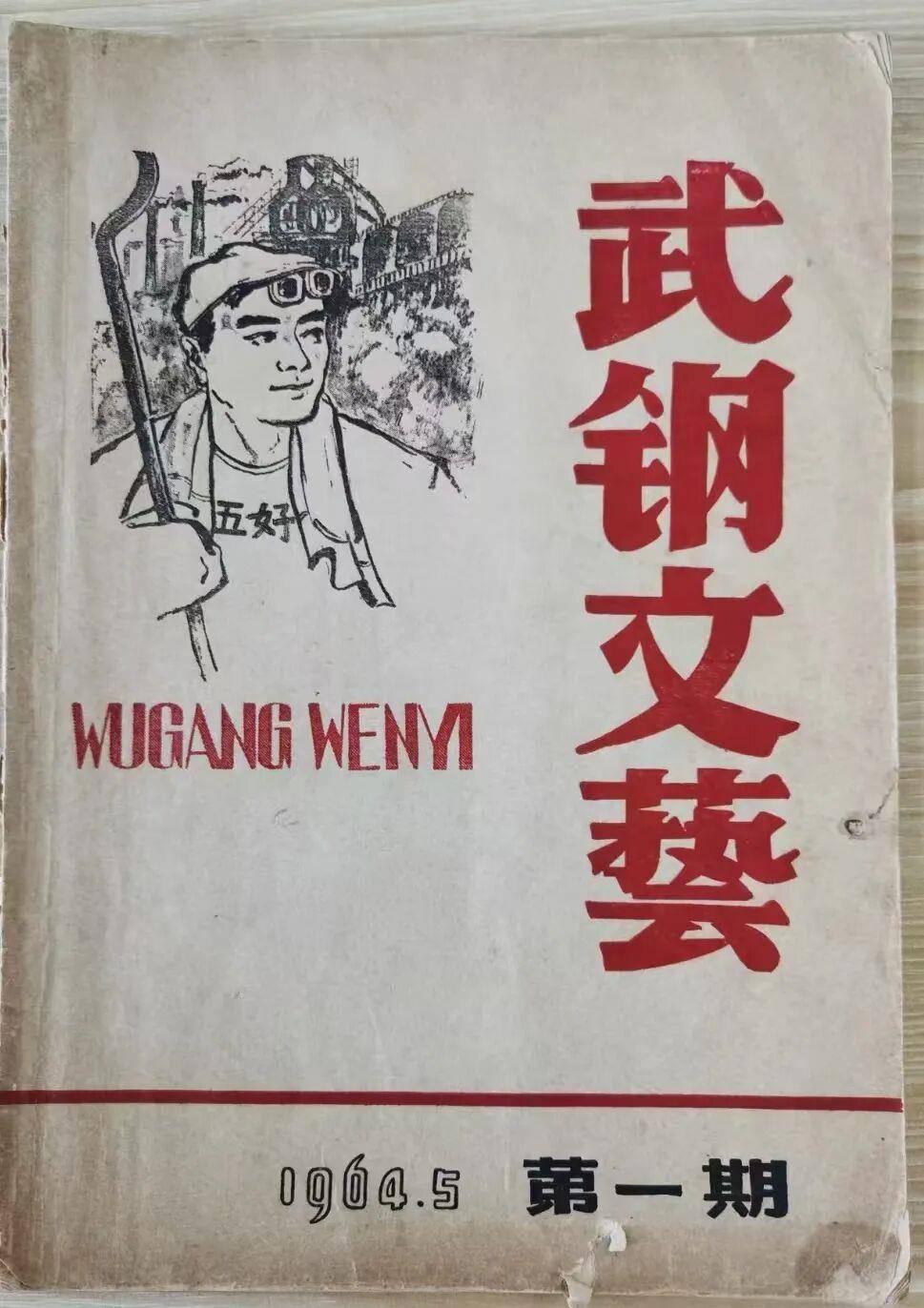

《武钢文艺》第一期

《武钢文艺》第一期

中国宝武武汉总部职工文学协会会长、中国作协会员、中国冶金作协常务理事程琳回忆称,董老一直坚持“贴近时代、贴近生活、贴近职工”的办刊追求。在他的培育下,一批又一批中青年作者从武钢走向全国,他就是其中之一。“我的文学梦是从《武钢文艺》发芽的。”1998年,程琳带着忐忑去见董宏量,董宏量告诉他:“文学没有捷径,就是多读、多写。沉下心来,真诚地面对世界、面对生活、面对自己。”

在此后的很多年,董宏量就像他的“师父”一样,一路引导着他。据程琳回忆,董宏量曾在退稿中“抢救”回他的诗作,并亲自撰写编后记,对其进行鼓励。在程琳疏于写作时,董宏量会打电话“怒斥”:“再不写今年就颗粒无收!剃光头!”正是这种严厉又温暖的鞭策,让他始终没有离开文学。

董宏量旧照

董宏量旧照

不仅如此,董宏量还积极组织笔会、出版作品集、推出报告文学集,弘扬劳模精神与企业文化,把一本企业内刊办成了在全国有影响力的文学阵地。2013年,《武钢文艺》荣获湖北文学奖·优秀文学期刊奖。董宏量以甘为人梯的精神,开创了武钢文学最为繁荣的时期。

像炉火一样,永远把光留下

董宏量的视野并未局限于武钢。早在1985年,他依托《冶金报》支持,作为骨干牵头成立全国冶金系统文学编辑协会,创办《铁流》杂志,组织开展笔会、采风、作品擂台赛及评奖等文学活动,增进了钢铁企业间的交流,有力推动了新时期全国冶金文学的创作与发展。

董宏量近照

董宏量近照

2010年,董宏量担任中国冶金作协常务副主席,并任中国作家协会第八届全委会委员。他在创办《中国冶金文学》杂志、组织创作活动、培养优秀作者以及设立冶金文学奖等方面倾注了大量心血。

退休后,董宏量依然心系钢铁。2021年底,武汉地铁通到武钢,他和夫人专程乘坐地铁到武钢站,步行至一号高炉旧址,来看看这个曾经的“钢铁摇篮”、如今的网红打卡点。看到“国家工业遗址公园”几个字时,他即兴吟诵:“我也是一个工业遗址啊/虽然白发苍苍/但对钢铁的爱一点也没有减少!”

董宏量近照

董宏量近照

以董宏量的才华,有友人曾劝他离开武钢会有更大的前途,但被他婉言拒绝了。他曾对学生程琳说:“钢铁是我们安身立命之本,钢铁人要坚守写好钢铁的使命。”

钢厂的炉火或许会熄灭,但炽热的光,已留在无数人心里。