新闻记者 国倩

实习生 温竹青 蔡欣熠

你想象过未来的教师是什么模样?是手持智能终端,与AI助手默契配合的教学行家?还是能精准把握每个学生学习节奏的成长导师?未来的课堂又会有哪些颠覆?是戴上VR眼镜“穿越”历史现场的沉浸式学习?还是由智能体实时生成个性化习题的高效课堂?

华中师范大学正用教育数字化创新成果,将这些未来图景照进现实。从“师说”大模型助力教师智慧成长,到“小雅”平台打造全场景智能课堂;从多模态数学教育智能体重塑教学模式,到数字课程资源智能评价系统护航教学质量……一场关于“未来教师”与“未来课堂”的变革已悄然开启。

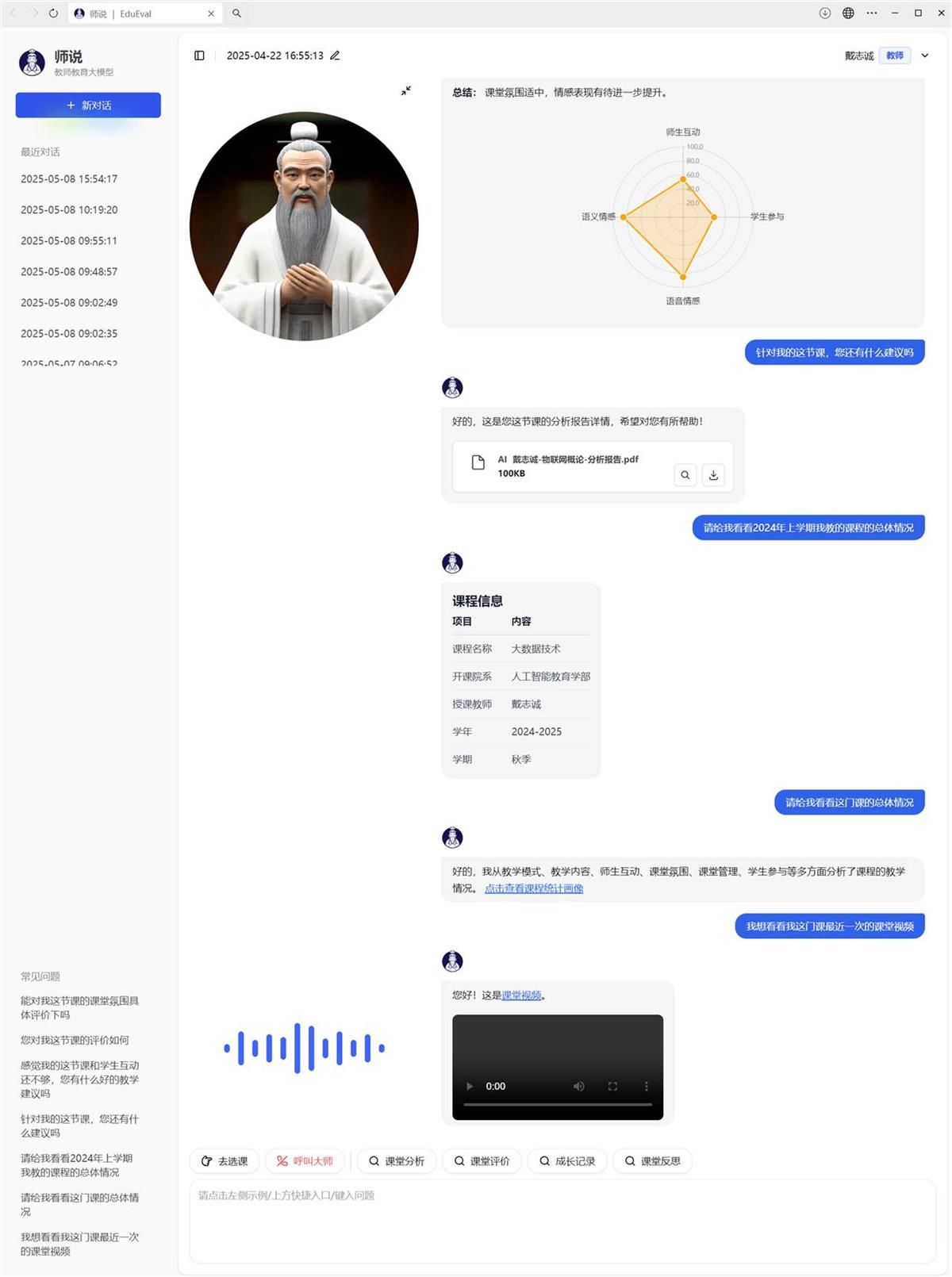

“师说”大模型助力教师智慧成长

在华中师大教育数字化的创新成果中,“师说”大模型堪称璀璨明珠。此前,在武汉举行的2025未来教育大会上,华中师范大学副校长、人工智能教育学部部长刘三女牙教授发布了该校自主研发的“师说”教师教育大模型。该成果通过人工智能深度赋能教师教育,探索智能时代教师专业发展的新形态与新路径。

“从古至今,‘教什么’‘怎么教’‘教得怎样’是教师面临的三大基本问题。”刘三女牙教授说,随着智能时代的到来,教育系统正从“师-生”二元结构向“师-生-机”三元结构加速跃迁,如何回答好这三大问题尤为重要。未来教师将由人类与AI共同铸就。

在此背景下,刘三女牙带领团队自主研发了“师说”大模型,旨在通过人工智能深度赋能教师教育,攻克内容适配、策略生成、智能评价等核心关键技术,打造教师全能助手,致力于培养适应智能时代的未来卓越教师和未来教育家。

教师画像

教师画像

课程画像

课程画像

院系画像

院系画像

从功能上,师说大模型支持教师、管理者多用户角色服务,构建起覆盖师生互动、课堂氛围、教学模式等9大维度,下设38个子类及69项细化指标的深度解码与诊断分析体系,实现从宏观策略到微观行为的全景式分析。教师可通过自然语言对话,获取分析报告、评价解析及改进建议,管理者可依托院系级数据聚合,精准评估教学质量,优化资源配置。创新引入的数字人智能体,通过沉浸式对话交互能够提升系统易用性。

教师用户对话

教师用户对话

院长用户对话

院长用户对话

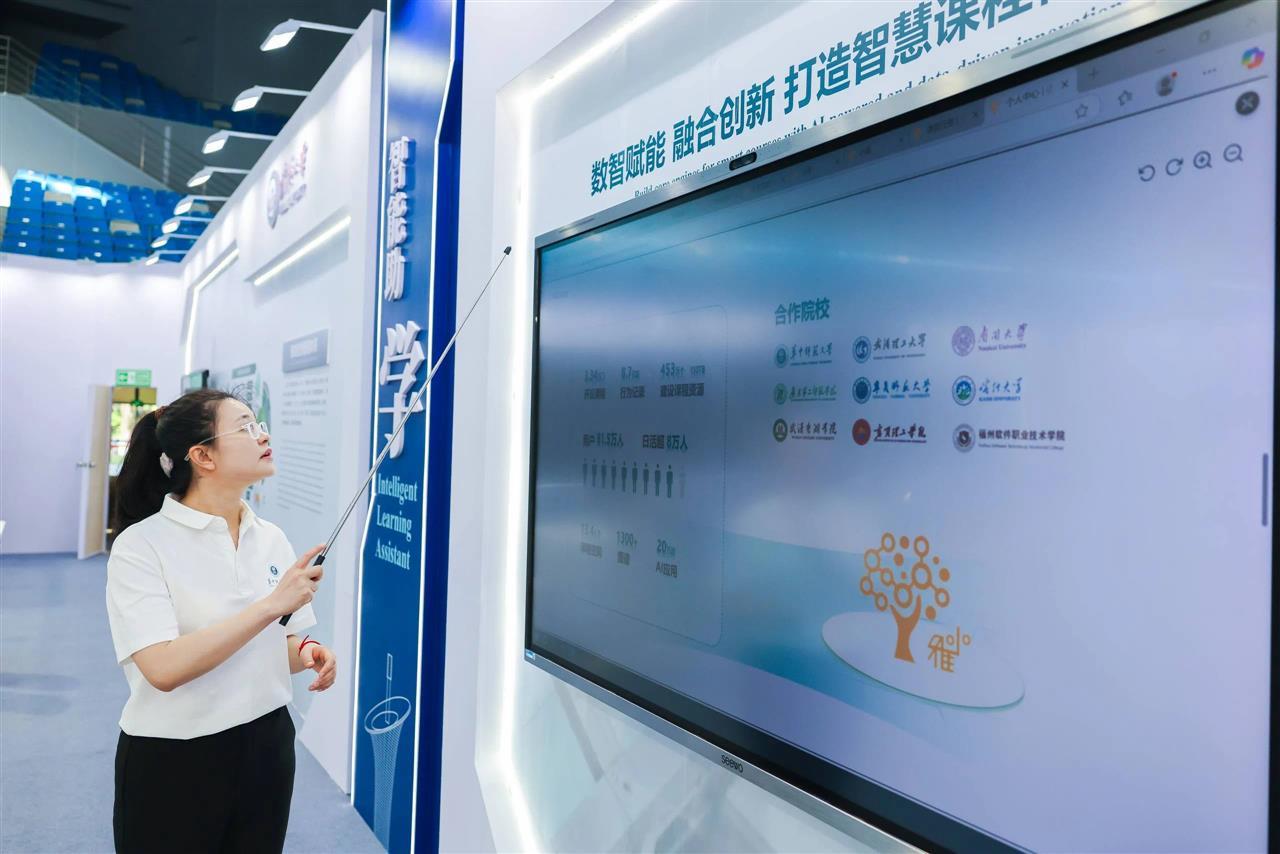

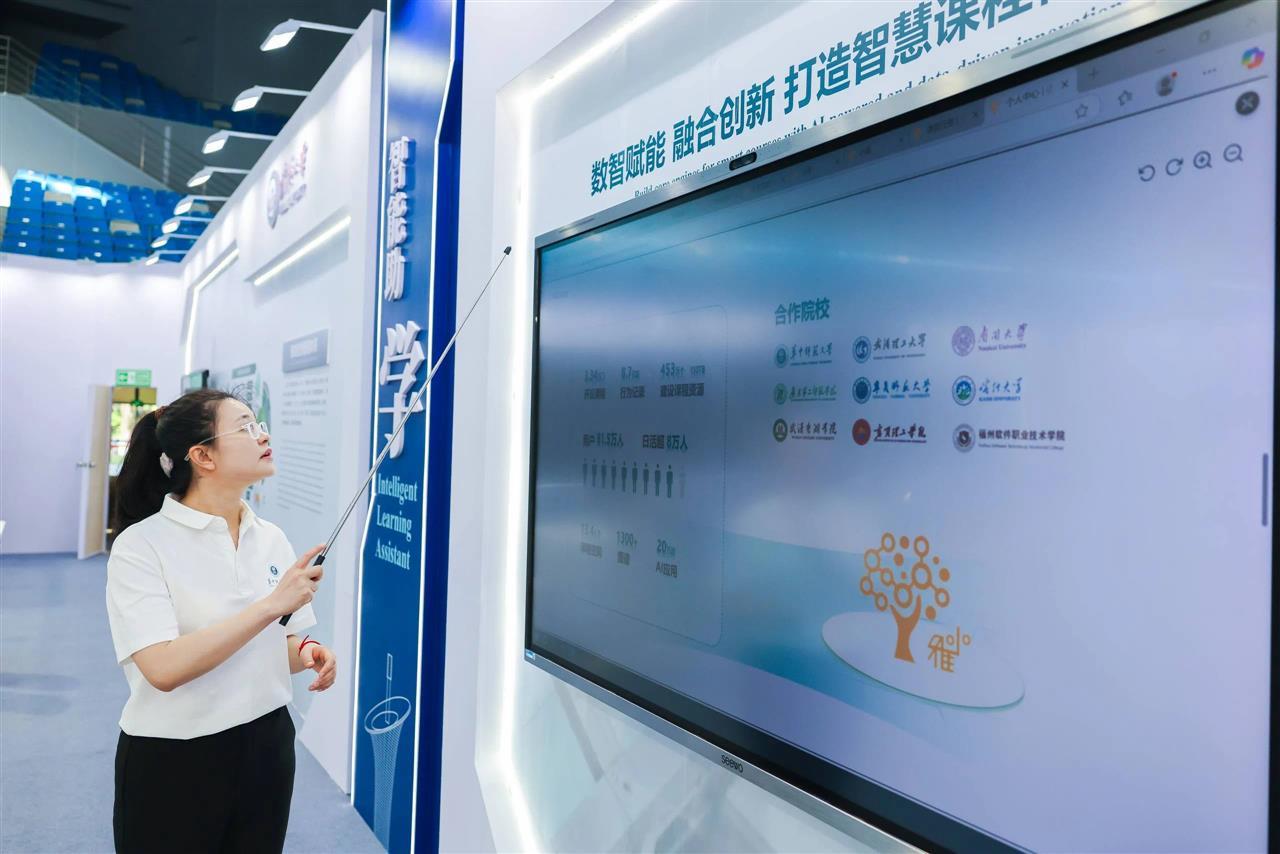

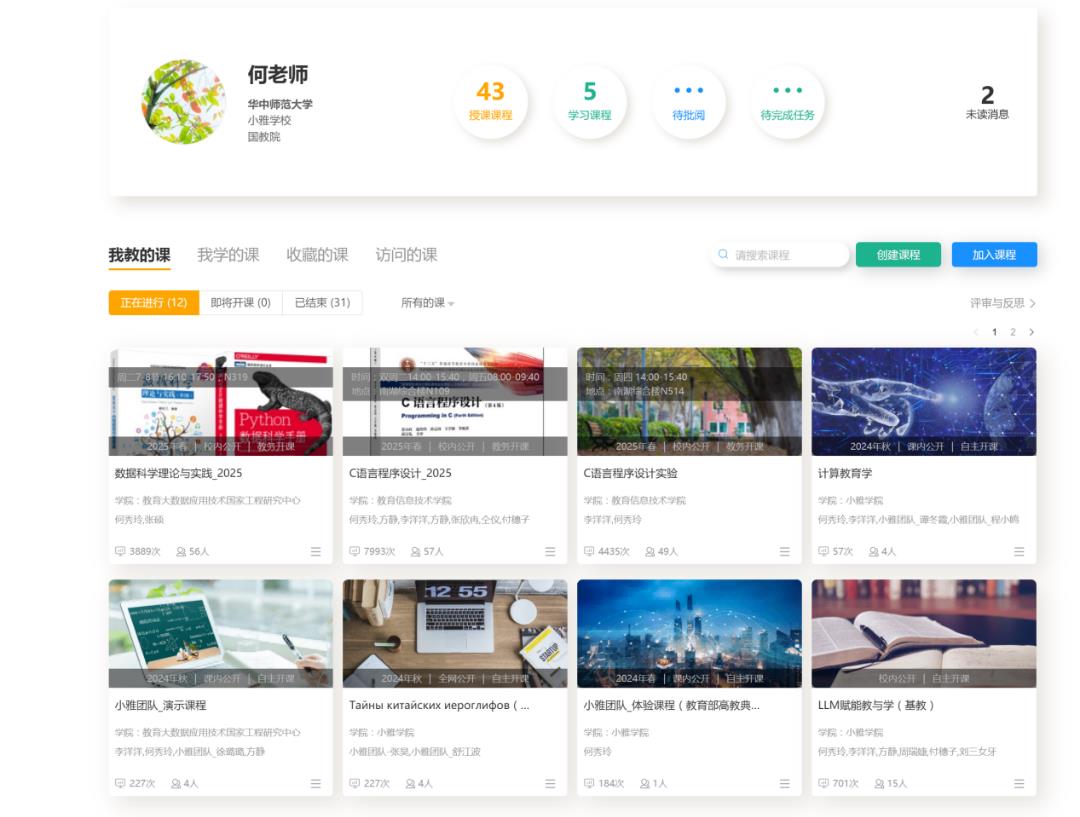

“小雅”平台打造大学全场景智能课堂

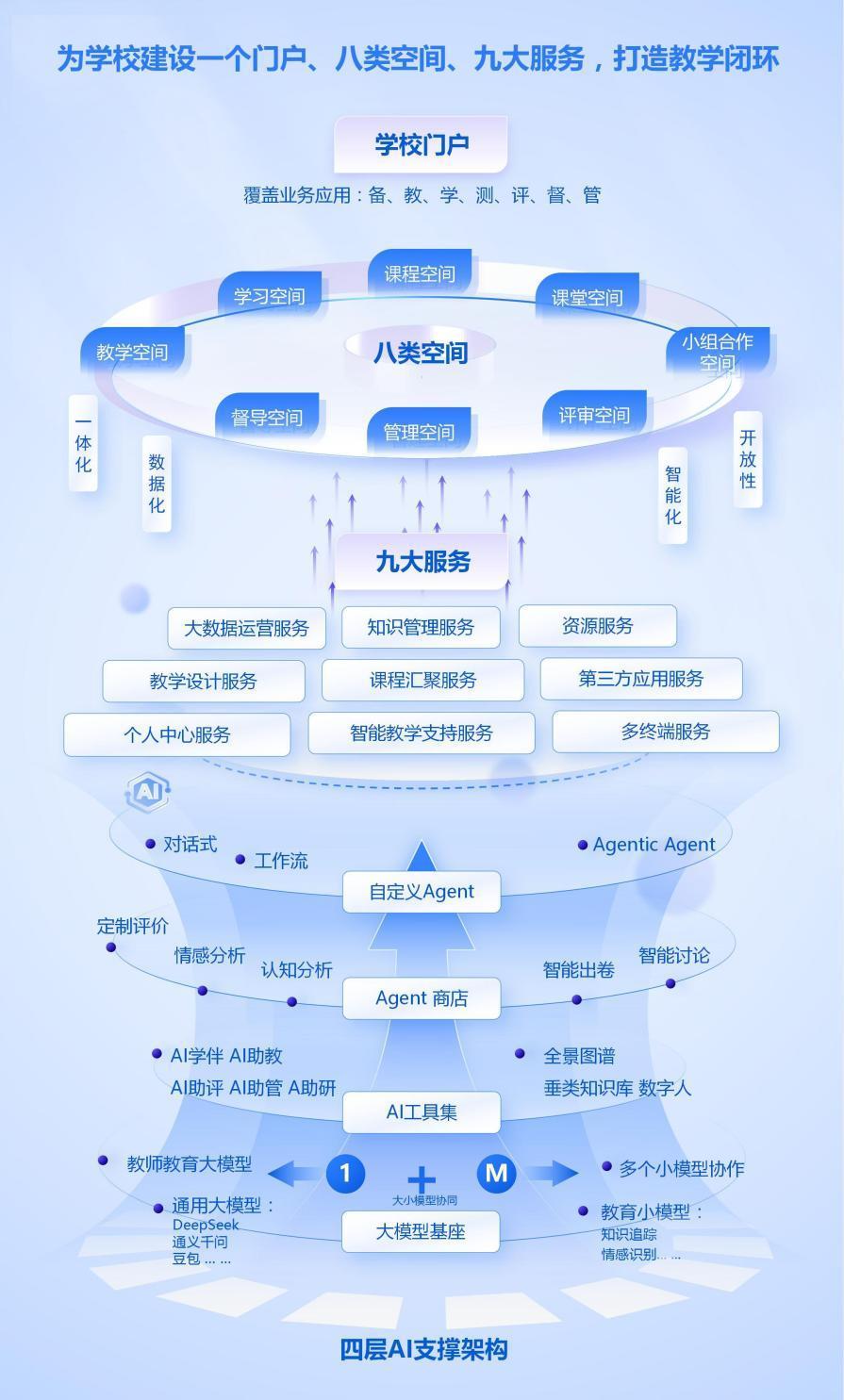

“小雅”平台则是华中师大教育数字化转型的重要支撑。历经十余年自主研发,“小雅”平台以一体化、数据化、智能化、开放性的优势,成为师生教学和学习的得力助手。并一举入选首批18个“人工智能+高等教育”应用场景典型案例。

“小雅智能教育平台是一个高等教育的支撑服务体系,它能够赋能老师的‘教’、学生的‘学’、还有教学的‘管’,以及我日常的评价评测等等,通过数字技术全面赋能高等教育的教学。”

华中师范大学人工智能教育学部副教授舒江波介绍,“小雅”智能教学平台功能强大且覆盖全面,能满足不同角色需求。

教与学空间

教与学空间

对于老师,它支持智能化备课、授课,可一键生成知识图谱等全景图谱以快速设计教案、智能生成内容,如输入关键词就能自动生成思维导图;还能依托平台开展互动、协作等创新教学模式,对学生进行多元化评价,对线下授课视频智能分析以优化教学。

课程知识图谱与学习分析界面

课程知识图谱与学习分析界面

智能规范化备课界面

智能规范化备课界面

启发式问题探究界面

启发式问题探究界面

对于学生,可根据智能学习分析进行个性化学习,在小组协作空间开展创新学习模式,遇到难题时,平台的AI助学功能不会直接给答案,而是通过循序渐进的提示引导其自主找到解决思路,培养问题解决等高阶能力。

学习空间

学习空间

对于管理者,则可通过多级教学数据驾驶舱及教师、学生、课程、资源、院系等多维度画像查看学校整体教学运行情况,也能通过智能课堂分析监管教学质量,校级数据看板。此外,小雅能覆盖线上线下各类教学场景,自动采集、智能分析教学数据并进行多维度分析以支持科学决策。

校级数据看板

校级数据看板

课程评价系统让AI“读懂”一节课

长期以来,高校课程资源质量监测主要依赖专家评审和人工反馈,存在评价粒度粗、覆盖面窄、标准不一等问题。海量异构课程资源对人工筛查模式形成冲击,传统管理范式亟需智能化重构。华中师大自主研发的“数字课程资源智能评价系统”应运而生,破解了这一难题,并成功入选教育部2024年度“人工智能+高等教育”典型案例,该案例也在2025世界数字教育大会上亮相,作为高校推进教育数字化转型的新样板。

数据循证的数字课程资源质量评价

数据循证的数字课程资源质量评价

依托国家数字化学习工程技术研究中心,华师创新引入大语言模型与多模态分析技术,探索基于数据循证的课程资源质量评价新路径。系统通过对音视频、文本等多模态数据的采集与分析,构建多层级评价维度,实现从“经验判断”到“数据决策”的深度跃迁,为高校资源评价与管理提供智能化支持。

数字课程资源智能评价系统

数字课程资源智能评价系统

研究团队科学构建了包含“教学内容、教学管理、教学活动、课堂互动、技术支持”五个维度的课程资源质量评价框架,夯实了系统开发的理论基础。

数字课程资源多维画像

数字课程资源多维画像

基于大模型的课程内容解析

基于大模型的课程内容解析

“目前,该系统已在全国百余所大中小学校落地应用,累计完成课程资源智能评价4万余次,在湖北、宁夏等地的教育数字化改革实践中发挥了显著作用。”学校相关负责人介绍,通过智能系统的实时监测和精准分析,教育管理者能够动态掌握课程资源现状,快速识别优质课程与潜在风险资源,并据此推动精准教学研讨、教师能力提升和资源持续优化,构建起“实时监测—精准诊断—动态提升”的资源治理新模式,助力高校构建高质量教育生态。

数字课程资源质量智能分析报告

数字课程资源质量智能分析报告

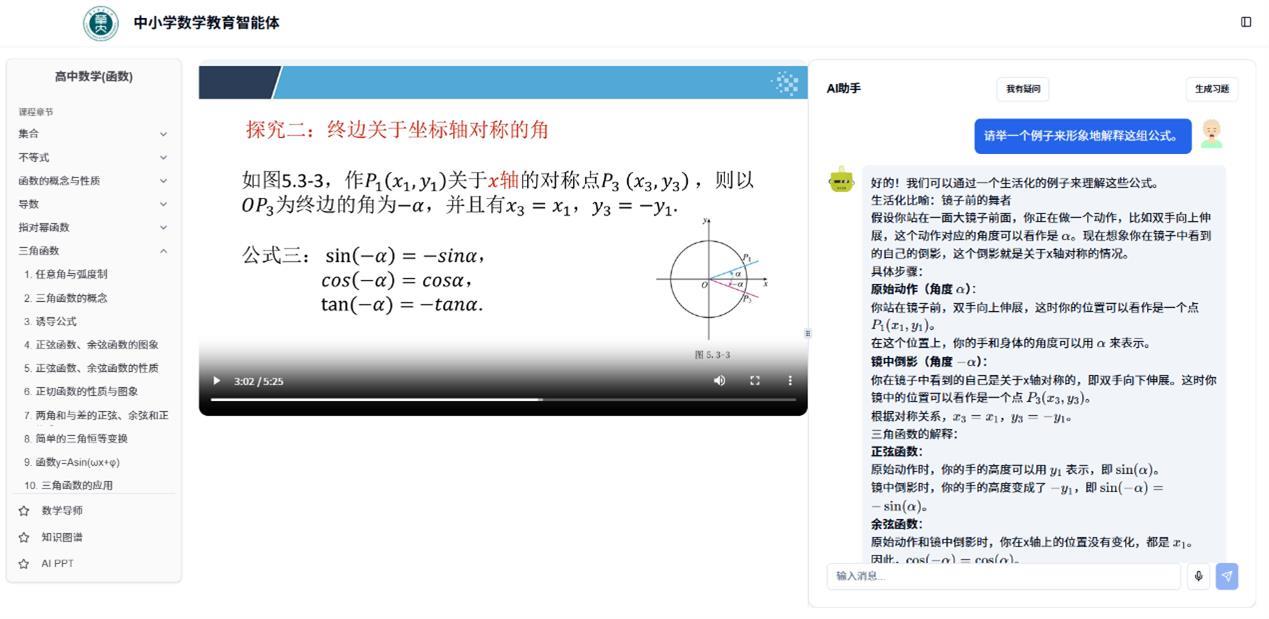

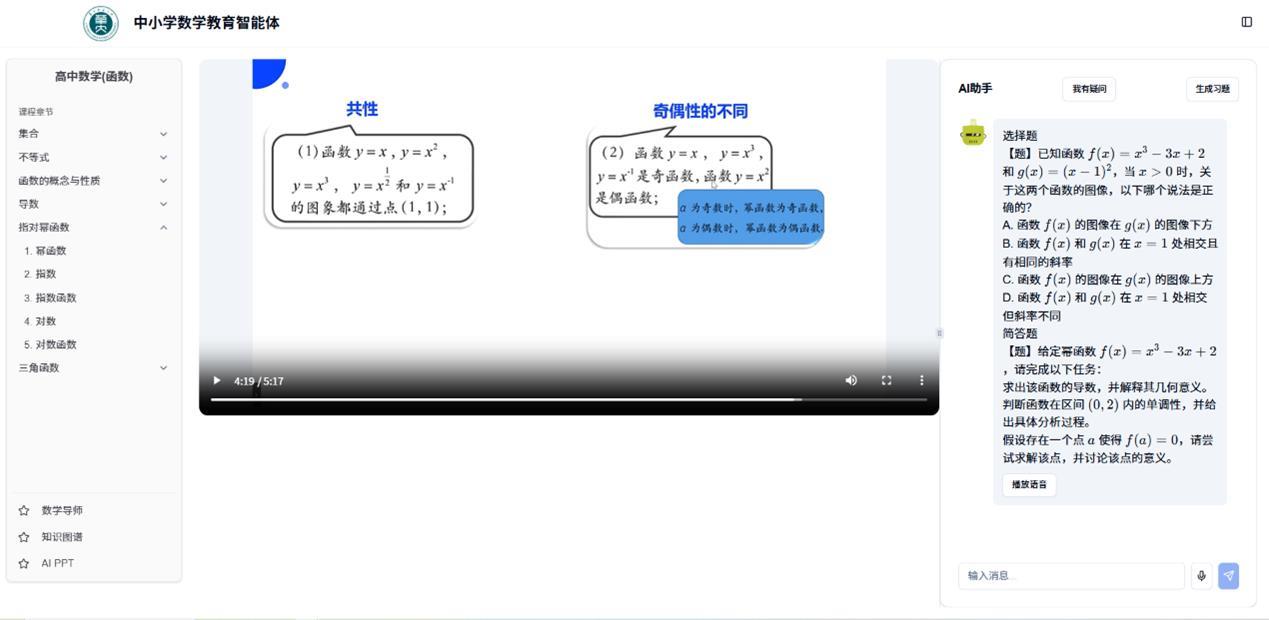

在高等教育数字化创新成果斐然的同时,华中师大并未停下探索的脚步,将目光投向基础教育领域,基于多模态大模型的中小学数学教育智能体,便是其助力基础教育数字化的亮眼成果。

针对传统中小学数学教学的困境,该校计算机学院钟睿副教授、杨秀隆老师的团队联合数学与统计学学院、华中师范大学第一附属中学,自主开发了覆盖“教-学-练-测”全流程的智能体。并与相关学院、中学深度合作,打造优质数学语料库,使大模型数学解题正确率达行业领先水平。

智能体系统主界面

智能体系统主界面

PPT智能生成的功能界面

PPT智能生成的功能界面

该智能体“教”方面,能基于课程大纲、知识点和教学目标,用大语言模型自动生成结构化PPT课件,减轻教师备课负担;“学”方面,融合多模态语义理解能力,借助大语言模型提供智能问答功能;“练”方面,结合多模态理解,基于学生对话上下文自适应生成符合学习水平的习题;“测”方面,可实时生成个性化学习报告,为学生智能推荐后续学习路径与练习资源。

多模态智能学习界面

多模态智能学习界面

智能出题功能展示

智能出题功能展示

“AI+教师教育”改革智改育师体系

当教育数字化创新成果如繁花般次第绽放,全新的教育生态在智能浪潮中渐次铺展,如何培育契合未来教育需求的“云教师”成为时代之问。对此,华中师大以破局者的姿态,以“AI+教师教育”改革书写答卷。

上个学期,公费师范生陈镭夫在母校华中师范大学的支持下,把“线上平台资源+线下翻转课堂”的混合式教学引入其入职的云南省昆明市高新区第一实验学校,吸引周边学校教师纷纷前来观摩学习。

这是华中师大推进“人工智能+教师教育”改革的一个缩影。“微格技能小组”等小班化教学与实践、人工智能应用等沉浸式实训室、“专递课堂+AI”等创新实践课堂、智能化普通话训测中心等实体场所、中学名校名师论坛等线上资源……对于华中师大的师范生来说,这些是再寻常不过的学习经历。

国家级生物学虚拟仿真实验教学中心

国家级生物学虚拟仿真实验教学中心

如何培养更多适应未来的“云教师”?据介绍,该校启动实施人工智能助推教师队伍建设行动试点工作,推进思政强师、数字强师、队伍强师、学科强师、改革强师等十大计划,推动建立高水平教师教育体系,着力培养一批创新型、高素质、专业化的未来卓越教师。

在华中师大生物学虚拟仿真实验教学中心,几名学生借助VR头盔、裸眼3D、智慧大屏等设备,将原来做不了、做不好的实验变成了可能。

对该校师范生而言,在“生物学教学技能训练”课堂上,不仅可以依托“小雅”智能教学平台完成自学、试讲和反思,还能获得一线名师的远程指导;在“现代教育技术应用”课堂上,可以借助眼动追踪设备等技术,实现对教学视频画面设计的深度理解;在“马克思主义基本原理”课堂上,借助VR眼镜、互动平板等设备,在虚拟世界中亲身体验革命场景……

“培养卓越教师是应对人工智能变革的迫切需要,学校主动适应智能教育变革,深化‘人工智能+教师教育’师范生培养体系改革,创建‘AI+教师教育’的教师智能培育场景,推动教师教育人才培养模式改革创新,构建卓越教师培养新生态,培养数字化时代的卓越教师。” 华中师范大学校长彭双阶介绍,在全球数字化浪潮中,一直以来,该校全面落实教育数字化转型战略。

2004年就超前布局教育信息化

不仅聚焦教师培育模式的创新,华中师大更将教育数字化的探索深植于学校发展的脉络之中,由此开启了一段以数字力量驱动学校全方位变革的新征程。

早在2004年,该校就超前布局教育信息化。二十余年来,以数字化赋能世界一流大学建设,坚持以“数据驱动、融合创新”为目标,以“数字华师”建设统领教育数字化转型的创新实践,不断探索数字化转型“华师路径”,为卓越数字化教师建设贡献“华师力量”,正在形成“华师经验”。

2018年该校获“教育部首批本科院校教育信息化试点”优秀单位,被确定为教育信息化“国家案例”。2020年,成立国内首个“人工智能教育学部”,全面提升了教学数据化、评价实况化、交流立体化、资源共享化水平。

2024年,学校项目成果《人工智能赋能教与学——基于小雅平台的智能场景创设》《“人工智能+”课程资源质量评价》先后入选全国“人工智能+高等教育”应用场景典型案例,学校入选湖北省高等教育智慧校园建设项目。《多空间融合的学习场景智能感知与精准服务关键技术及应用》获湖北省科技进步奖一等奖。在2025未来教育大会——大模型与教育创新论坛上,学校与科大讯飞正式签署科技成果转化协议,以2200万元的合同金额落实“多空间融合的混合式教学关键技术”科技成果转化项目,刷新教育科技领域科技成果转化项目单笔金额新高。

去年,学校还制定了《华中师范大学教育数字化转型专项行动计划(2024—2025)》,实施“云网数”强基行动、“AI+人才培养”提质赋能行动、“AI+科学研究”创新发展行动、校务数字化智能升级行动、数字教育开放合作行动等五大行动,推进15项重点工程、100项关键任务,全面提升教育质量和学校治理水平。

目前,学校已建成数字孪生校园,实现对校园运行状态的动态监测和智能管控,构建智慧运行中心,打造教学、科研等20多个主要业务域的数字驾驶舱,实现更加精准的学校管理;构建“互联网+校务”平台,集成移动端200多个服务事项,实现“一网通办”“一机自办”,有效提升管理的精细化和服务的人性化。

“面对数字技术对教育事业带来的重大挑战和历史机遇,华师将进一步增强历史主动精神和战略思维,抓住时代带来的教育创新发展机遇,充分利用在教育信息化、教育数字化的前期基础和实践经验,抢抓历史机遇,加快发展步伐,彰显智能时代我国高等教育改革创新发展的中国智慧和方案,为师生打造数字化时代更加美好、更加舒适的未来学校,更好地彰显高校的五大功能,更好达成高校的育人目标。”华中师范大学党委书记、教育部教育数字化专家咨询委员会委员夏立新说。

(图片源于华中师范大学)