新闻记者 国倩

实习生 温竹青 蔡欣熠

在传统农田里,农药曾是对抗害虫的“主力军”,但喷洒时却像撒网捕鱼——明知害虫藏在某处,却不得不让整片农田“陪跑”,既浪费药剂又误伤生态。

如今,长江大学“虫姿百态”科研团队带着一项“AI读虫术”打破困局:他们自主研发的昆虫行为智能分析技术,就像给农药装上了“导航系统”,让每一滴药液都能精准命中害虫“靶心”,让农田防控从“粗放泼洒”升级为“智能狙击”。

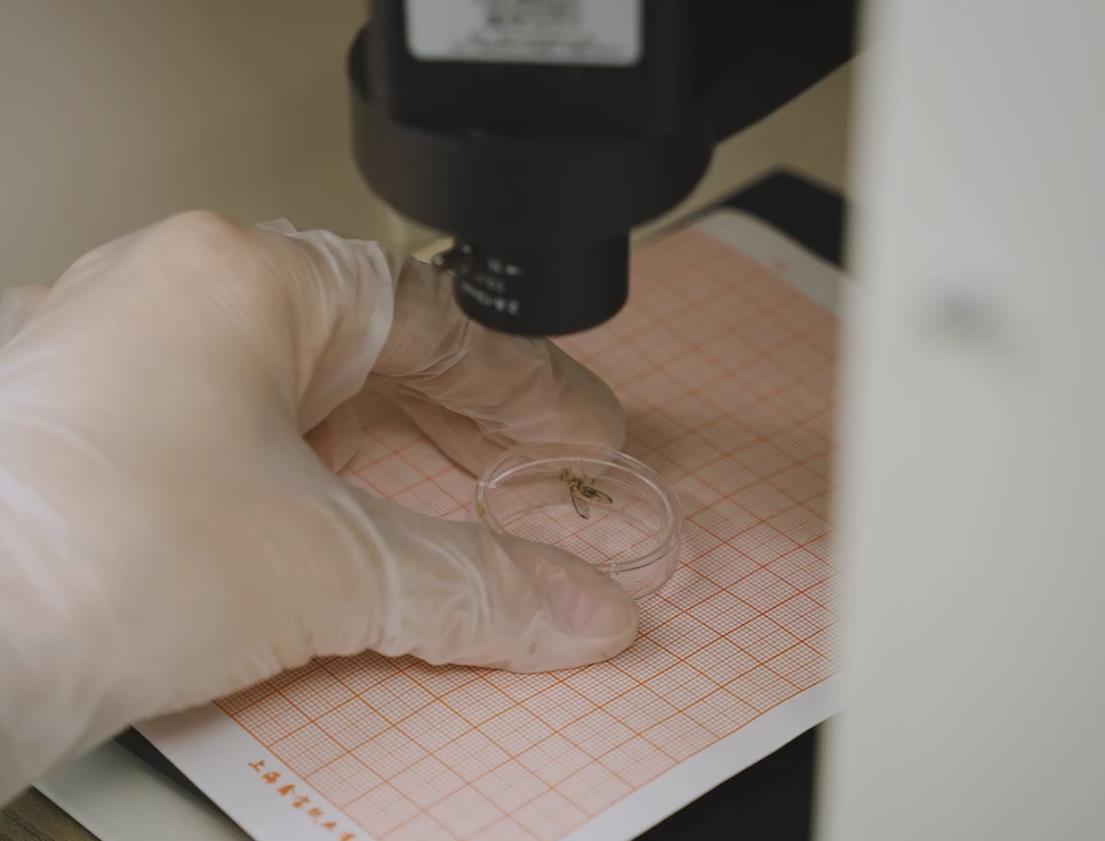

显微镜下的“虫语翻译官”

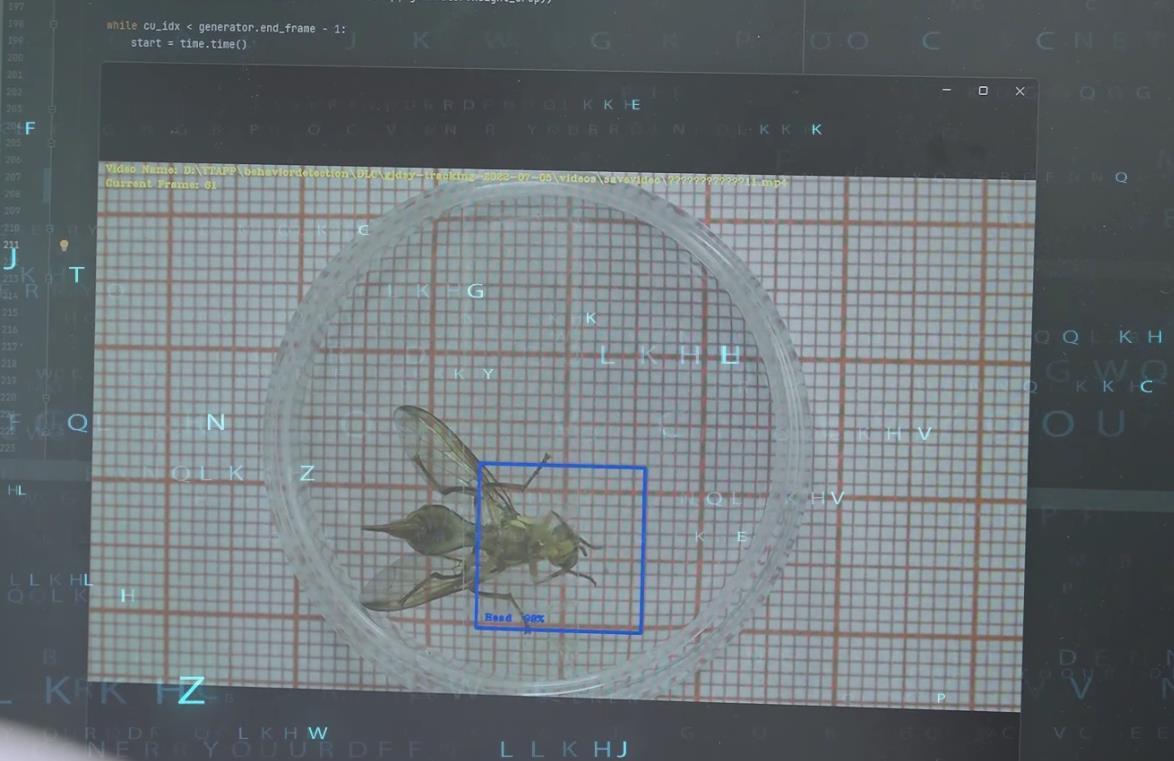

在2025 年世界数字教育大会展览现场,工作人员将实蝇科昆虫置于显微镜下,这些平时难以察觉的小生物的一举一动,都被精准捕捉。当它们搓动产卵器、梳理肢体时,系统早已通过AI算法破译出“即将产卵”的信号,提前为植保人员亮起“预警灯”。

这种“从昆虫小动作预判大危机”的能力,源于团队为昆虫行为装上的“数字眼睛”。传统人工统计害虫行为需耗费大量时间,而AI技术将效率提升了80%:它不仅能将毫米级的生物行为转化为海量数字图谱,实时分析昆虫行为模式,还能通过历史数据预测害虫爆发周期,让防控从“被动救火”转向“主动预判”。

跨学科碰撞出的“智慧农药”

为何能让农药“精准制导”?故事要从一次跨学科合作说起。“用人工智能技术解决作物保护难题。”这是“虫姿百态”团队与该校农学院昆虫生态行为学专家桂连友教授碰撞出的灵感火花。

柑橘作为湖北第一大水果,常年遭受实蝇类害虫威胁。以橘小实蝇为例,其寄主范围覆盖46个科250多种果实作物,一旦爆发可能导致果实减产甚至绝收。传统防治依赖经验判断和大面积喷药,既低效又破坏生态。为此,团队融合人工智能与植物保护学知识,构建了一套“昆虫行为识别模型”:通过AI追踪昆虫纤细肢体的运动轨迹,定位其动作发生域,再结合昆虫生态学原理,判断行为对应的虫害风险等级。

“这也就是说,害虫的某种行为对应着一种虫害。比如,当昆虫搓产卵器或腹部时,系统敏锐察觉其可能即将产卵,这就能为植保人员提供精准的干预时机。此时只需在产卵集中区域针对性施药,既能阻止幼虫孵化,又能避免全程、大量地喷洒农药,实现提前干预、精准用药,既减少了农药使用,又达到了生态防治的目的。”长江大学“虫姿百态”科研团队负责人、该校计算机科学学院教授詹炜打了个比方:“这就像给农药配备了‘智能地图’,让它们只去该去的地方。”

三年“追虫”路的科研突围

一项技术从实验室走向农田,背后是团队三年的“追虫”历程。为了采集真实场景下的昆虫行为数据,团队成员足迹遍布云南、重庆、海南、广西等地的果园。当年的本科生成员孙泳还记得,为了设计昆虫行为分析设备的硬件,他曾连续几个暑假都没有回家,只是泡在实验室里潜心钻研。“最忙时,东校区四教508的灯光常常亮到深夜。”他笑言。

团队的努力换来突破性成果:他们从人和大型哺乳动物的行为识别方法中得到启发,最终设计出用于昆虫类生物动作行为的识别算法,并成功实现柑橘大实蝇、桔小实蝇、泽兰实蝇和瓜实蝇四种典型实蝇科昆虫梳理行为的AI自动识别与分析。

相关成果曾获2021年第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛创意组国家级铜奖、2021年湖北省第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖,相关研究成果被《Insects》和《Ecological Informatics》等期刊发表,并获批教育部科技发展中心项目支持。

“这不仅是技术的突破,更是农业思维的革新。” 詹炜表示,团队正进一步拓展技术应用场景。未来,随着数字技术与农业的深度融合,“看虫下药”“精准防控”将成为智慧农田的常态,让每一滴农药都成为守护丰收的“智能导弹”。