新闻记者 张裕

通讯员 陈思 李钊鹏

在武汉中学高一(12)班的化学课堂上,学生邹坤逸的智学网错题本成为了他提升学习效率的 “秘密武器”。这份专属错题本详细记录了他在 “硫及其化合物” 单元作业中的错题,不仅自动生成题目解析,还关联了同类变式训练题。“以前,整理错题要花半小时,现在系统直接归类好,我能把更多时间用在理解解题思路上。” 邹坤逸说。这个细节,正是武汉中学智慧校园数字化建设的一个生动切片。

无效练习减少了六成

在武汉中学,像邹坤逸这样享受个性化学习支持的学生并非个例。高三(6)班的化学课堂上,教师通过智学网数据分析发现,班级在“σ键与π键” 知识点的掌握率仅为22.67%,低于年级平均水平。基于此,化学备课组迅速设计了专项小专题,针对吕明轩、李明泽等掌握不扎实的学生进行靶向训练。课堂上,教师结合答题统计数据,重点讲解学生易错的B选项,引导学生反思解题思路,这种“数据精准定位+专题深度突破”的模式,让该知识点的班级掌握率在两周内有了不小的提升。

个性化学习的背后,是学校“一人一册”的精准培育体系。依托智学网平台,每次考试后,系统会根据学生错题自动生成个性化学习手册。例如2024-2025学年度第一学期,高一数学、物理学科共生成10874份学生个册,每份手册包含专属的巩固题、拓展题和教师推荐试题。高二学生刘越对此深有体会:“以前,做试卷总是重复练会的题,现在手册里全是我需要强化的知识点,无效练习减少了66.9%。”

数据架起改进的桥梁

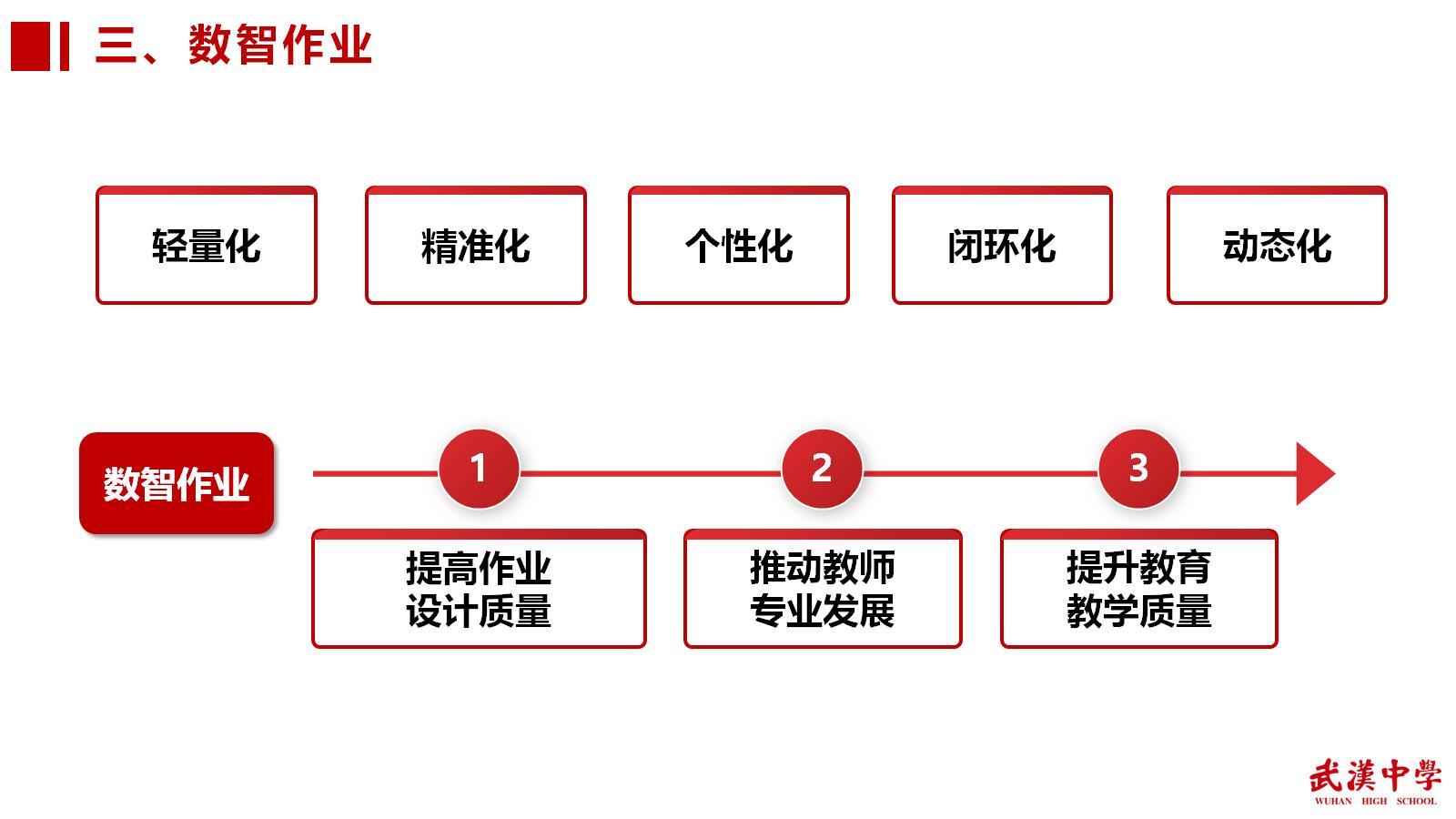

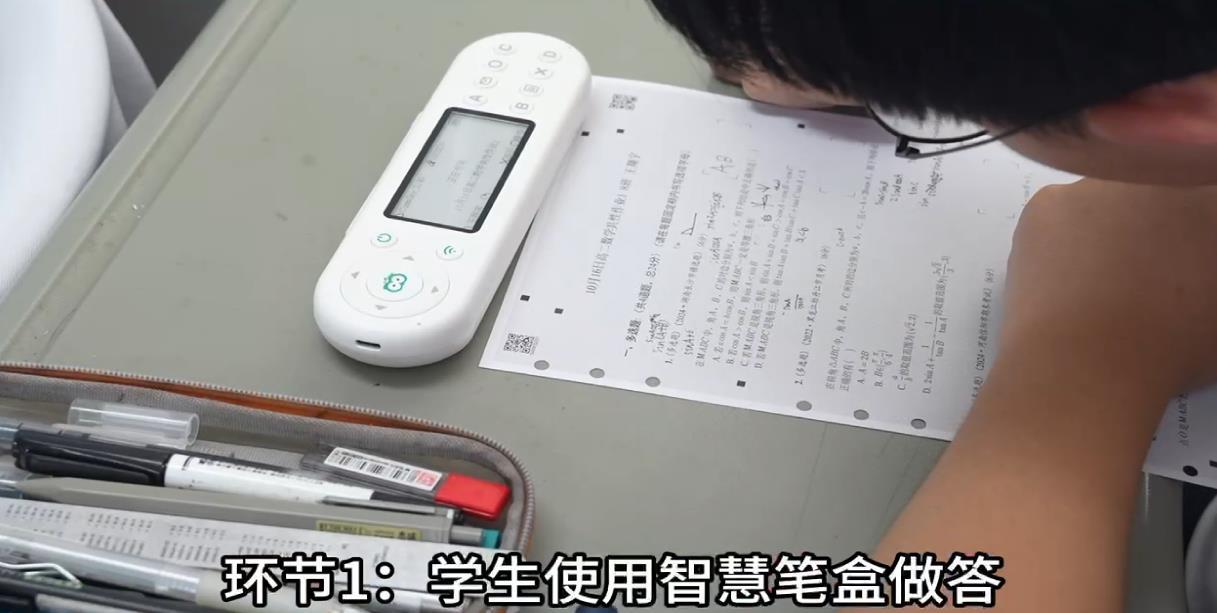

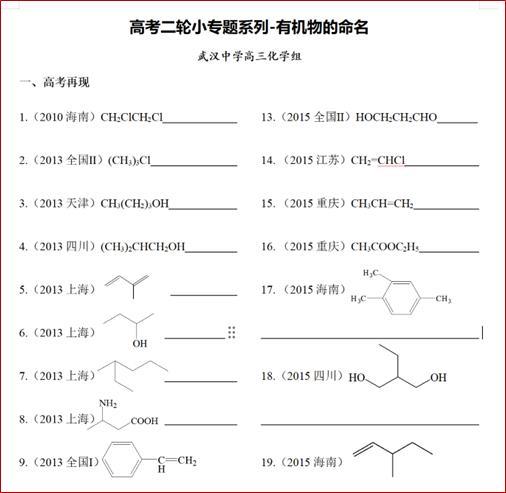

在武汉中学的 “数智作业”实践中,“轻量化”与“精准化”成为关键词。以高一年级化学作业为例,每次作业精选10道左右典型题,控制在20-30分钟完成。教师通过智学网APP实时追踪得分数据,如在“氮及其化合物”单元作业中,系统显示选择题第8题得分率仅72.84%,教师便在课堂上重点剖析该题涉及的氧化还原反应知识点,针对性解决学生共性疑问。

这种数据驱动的作业模式,实现了“测-评-练”的闭环管理。教师根据作业数据将错题变式为滚动训练题,例如在“硫及其化合物”单元,针对学生薄弱的“含硫物质转化”知识点,设计了3轮变式训练,使该知识点的年级平均得分率从四成左右提升至超过六成。正如高三化学教师李钊鹏所说:“数据不是冰冷的数字,而是连接学生需求与教学改进的桥梁。”

数据优化教学设计 班级均分提升了8.2分

早在2016年,武汉中学便引入智学网平台,开启了数据积累的历程。如今,学校不仅实现了网阅与手阅答题卡的结合 —— 手阅模式既保留了学生答题痕迹,又通过扫描录入实现数据沉淀,仅2023-2024学年就积累了521次网阅和135次手阅数据 —— 更将数据应用延伸至教学全流程。

在高三备考中,数据成为精准备考的“指南针”。各学科组通过分析学生作业和测试数据,精准锁定薄弱专题。例如生物学科发现“物质含量的探究实验”知识点得分率仅35.71%,随即开发了专项复习课程,结合近五年高考真题设计原创试题,引导学生提升信息处理能力。这种从“经验驱动”到“数据驱动”的转变,让教学更具科学性:2024 年高三年级数学学科的“圆锥曲线”专题,通过数据优化教学设计后,班级均分提升了8.2分。

引导学生答题 作业减少16分钟

在武汉中学的“四个校园”建设框架中,智慧校园始终以“数据赋能”为核心。学校构建了涵盖“智慧教、智慧学、智慧研、智慧管”的全场景应用体系:教师通过“头雁领飞”工程提升信息技术能力,备课组依托校本资源库实现跨年级资源共享,班主任利用作业提交时间、答题用时等数据优化班级管理,如通过分析高二年级 6优化班的作业提交时间分布,引导学生养成限时答题的习惯,班级作业平均用时从58分钟缩短至42分钟。

如今,武汉中学的数字化实践已结出硕果:教师开发的《基于线上教研转型的研修共同体构建与实践》获省级一等奖,《基于数据视角下学生学习生活习惯养成的新路径》获省级论文二等奖。更重要的是,数据思维已融入教学肌理 ——从邹坤逸的错题本到高三(6)班的专题课,从高一(12)班的数智作业到全校累计425套校本卷的开发,数字化正悄然重塑着课堂生态。

当技术不再是教学的“附加品”,而是成为精准理解学生、支持学生成长的“基础设施”,武汉中学的实践证明:智慧校园的核心,在于以数据唤醒教育的温度,让每个学生都能在个性化的学习支持中,遇见更优秀的自己。这或许就是数字化育人的终极答案——不是追逐技术的炫目,而是让教育真正回归“以学生为中心”的本质。