新闻记者 张渊

通讯员 任红斌

在新洲一中(阳逻校区)2025届高三(3)班教室外的窗台上,班主任周其林种下的一盆金鱼草,绿意盎然却迟迟不见花开。有学生好奇:“老师,为什么种一棵不开花的草?”周其林只是每日浇水,静静守护。直到某个清晨,花苞悄然绽放,全班雀跃。他借此告诉学生:“你看,坚持终有回响——草木如此,成长亦然。”

这盆“迟开的金鱼草”,恰是新洲一中“三全育人”理念的生动写照。在这里,教育不只是知识的传递,更是一场融入日常、关乎生命、静待花开的陪伴。

周其林老师种植的金鱼草

周其林老师种植的金鱼草

人文与科学交融,为成长搭桥

在新洲一中,教育自觉地在人文底蕴与科学精神之间架设桥梁。抽象的公式与厚重的人文传统交融,学科教学与生命教育自然衔接。这一理念,已成为学校育人实践中最鲜明的底色。

“楞次定律讲的是‘来拒去留’,人生也是如此——既要顺势而为,也要守住底线。”物理教师胡新桥在课堂上一语点破了物理与人生的共通之处,从“电磁感应”延伸出“顺势而为与坚守原则”的人生智慧,让看似枯燥的物理概念,浸润了生命的温度。

这样的融合贯穿于教学全过程。语文课上师生共读《论语》,历史课堂重现《天工开物》的工匠精神,数学推导中强调“严谨求实”的学术态度——不同学科都在实现同一个目标:推动知识传授与品德塑造的深度融合。

课堂之外,这一理念也被延展为对学生成长的全方位关照。胡新桥老师推行“学情共研机制”,不仅科学分析学业数据,更关注学生的情绪与心理动态。他组织“错题分享会”,以“帮找失分点”替代简单的分数对比,既体现科学精神的严谨,也传递出互助共进的温暖氛围。通过“家校联手增大合力”主题家长会,他引导家长从关注成绩转向关注成长,构建家校共育的同心圆,拓展了“人文—科学”教育的广度与深度。

胡新桥老师在开主题班会

胡新桥老师在开主题班会

在高三(3)班,班主任周其林则以自然为教材,践行“劳动即学习”的理念。他带领学生“化废为宝”,将饮料瓶改造为花盆,亲手播种、浇水、等待花开。“学习如春起之苗,不见其增,日有所长”——他用这样一句古语,让学生们在亲近自然的过程中体味耐心与坚持的意义。

人文底蕴的培养弥漫在校园每个角落。文学社、书画社、话剧社等20余个社团,以及艺术节、书香校园读书会、写生活动,成为学生涵养情怀、抒发性灵的舞台。而科学精神的培育,则依托于一套系统化的“三年一体化”成长设计:高一注重习惯养成与视野拓展,高二强调思维训练与素养提升,高三聚焦备考冲刺与身心平衡——步步为营,让学生每一步成长都扎实而有方向。正如新洲一中党委书记程红兵所说,一所学校的成功关键在于育人的高质量。

周其林老师在跟学生谈心

周其林老师在跟学生谈心

“如数家珍”法,让每个孩子都被看见

“老师,您为什么在教室里说我的坏话?”情绪易波动的魏同学鼓起勇气找到刘成义老师,倾诉了心中的委屈。面对这突如其来的质问,刘老师没有回避,而是耐心倾听、细心沟通,最终发现这是一场因传言而产生的误会。

在了解到魏同学长期受失眠困扰后,刘成义并未机械执行校规,而是灵活调整,让该生暂免早自习,允许早饭后到班,并坦诚分享自己对抗失眠的经历与心理调适方法,引导学生理性看待睡眠问题。这种基于理解与共情的个性化关怀,逐渐赢得了学生的信任。一年后,魏同学不仅能够遵守校规,更主动邀请老师一同散步交流,并在高考中取得理想成绩。其家长多次发来感谢信息,而刘老师感慨道:“若没有那次及时的沟通和后续多次的谈心,就不会有后来这份珍贵的师生信任。”

这种“既恪守规则,又给予温暖”的育人理念,已深深融入新洲一中的教育日常。学校倡导“平等对待每一位学生,更要善待有特殊需要的学生”,切实做到宽严相济,让每个孩子都被真正“看见”。

李汉斌老师带学生一起劳动

李汉斌老师带学生一起劳动

李汉斌老师正是这一理念的生动实践者。他提出“如数家珍”式工作法,通过全面收集学生信息、分类建立个人档案、主动家访等方式掌握实际情况,细致了解每一位学生。

在他的班级中,父母在外打工的留守学生桂同学曾沉默寡言、时常独处。李老师主动安排班干部与她结对交往,给予持续关怀,并帮助她确立学习目标。另一位成同学自幼父母离异,与爷爷相依为命,且长期受抑郁情绪困扰。李老师多次家访,与家人深入沟通,并借助该生在数理学科上的兴趣点积极引导,激发其学习动力。最终,两名学生都成功融入班集体,学业表现也取得显著进步。

在心理健康支持方面,学校不仅配备了专业心理教师团队,胡新桥老师更是推行了“每日三问”关怀机制:每天早上课间询问学生“状态怎么样”,捕捉情绪波动;午休时巡视教室,“看看有没有皱眉的学生”,及时发现潜在问题;晚自习后通过“匿名小纸条”收集学生的“小烦恼”,让不敢直言的学生也能畅所欲言。这套多层次、全方位的关怀机制,确保能在第一时间发现并回应学生的心理需求。

“教育是一部百科全书,而班主任工作更需极致细腻。”李汉斌老师说,“唯有亲力亲为,才能真正触摸到学生的灵魂。”

李汉斌老师正在辅导学生

李汉斌老师正在辅导学生

责任与创新,在实践土壤中生根

胡新桥老师的班上,曾有一位来自单亲家庭的学生陈同学,父亲罹患尿毒症,全家仅靠年迈的奶奶艰难支撑。2022届毕业生孙荣曼得知后主动发起结对资助,帮助她顺利完成高中学业。最终,陈同学在今年高考中以551分的优异成绩回报了这份善意。胡新桥说:“这不仅是对一个孩子的帮助,更是一堂生动的感恩教育课。”这个温暖的案例,让全班同学真切体会到奉献与责任的含义。

刘成义老师则通过创新性的班级管理方式培养学生的责任意识。他建立了完善的班级档案制度,让学生参与班级管理,通过“事事有痕、处事有据”的方式培养责任担当。他始终坚持“身教重于言教”,以身作则践行各项制度:每天早于大多数学生到教室,三餐饭后准时到班,以实际行动为学生树立榜样。他常说:“教师要求学生做到的,自己首先要做到。”这种示范引领,使学生们在潜移默化中养成守时守纪、负责任的好习惯。

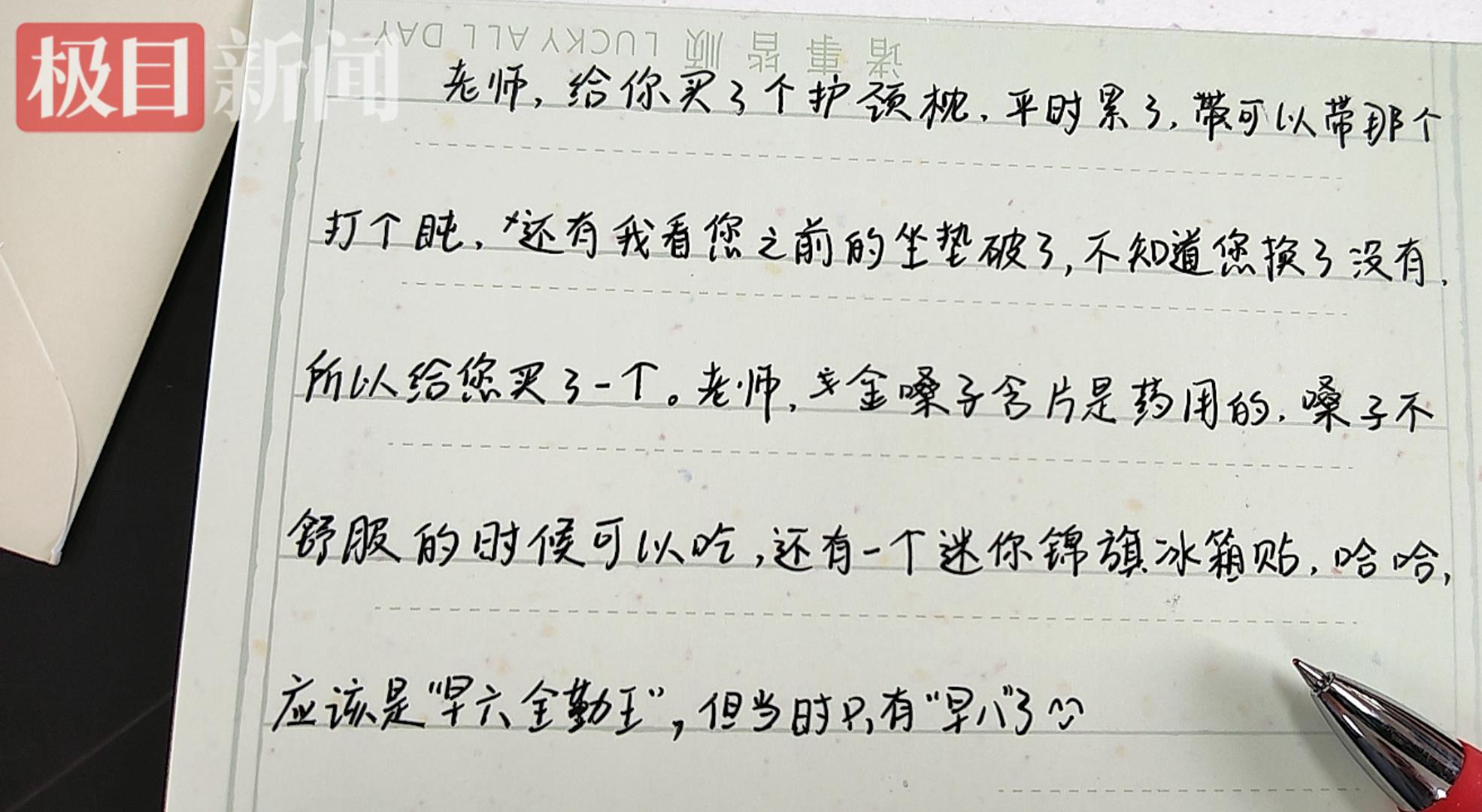

毕业生给刘成义老师的温暖祝福

毕业生给刘成义老师的温暖祝福

周其林老师将实践创新延伸至社区参与。他不仅带领学生认养校园绿植,更组织他们深入社区开展志愿服务,在真实场景中践行社会责任。在他的引导下,学生们既锻炼了动手能力,也更深刻理解了“德智体美劳”全面发展的内涵。“我们不能只培养‘考生’,更要培养‘人’。”周其林这样说道。

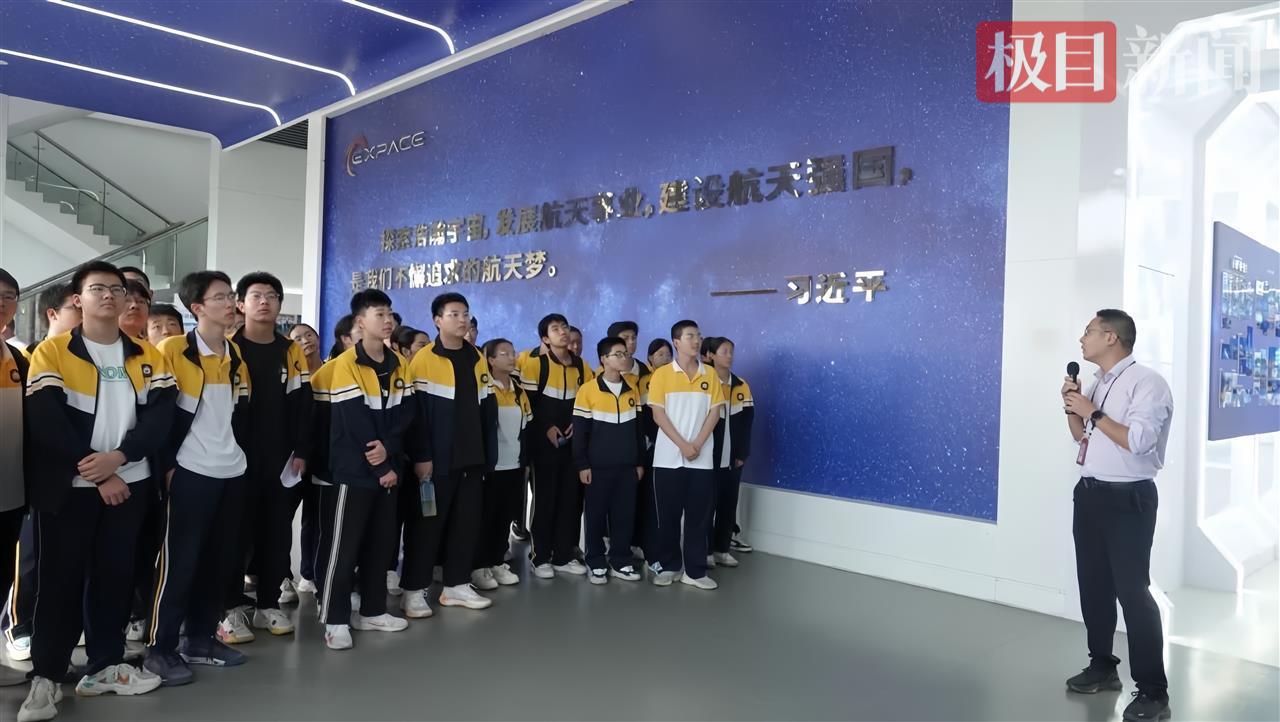

学校构建了“班级值周—志愿服务—职业体验”三位一体的劳育体系,学生走进社区、养老院和企业,在劳动中理解责任,在服务中学会担当。同时,通过组织学生参访武汉大学、华中科技大学等高校,开拓学生视野,激发他们勤学报国的热情。

学生在武汉国家航天产业基地开展研学活动

学生在武汉国家航天产业基地开展研学活动

校长陶辉总结道:“这种责任担当与实践创新并重的教育,使新洲一中的学生不仅获得知识,更培养了社会责任感与创新精神,为终身发展奠定了坚实基础。”

从“不开花的草”到“意外绽放”,从“心理困扰”到“坦然面对”,这些变化背后,是新洲一中“信任+赋能”的育人生态。学校推行自主发展德育模式,实施“学生自主管理”,鼓励学生参与校园治理,极大地激发了学生的主人翁意识与责任感。

胡新桥、李汉斌、刘成义、周其林——他们是新洲一中一个个普通的班主任,也是这所学校育人实践的缩影。没有惊天动地,只有日复一日的坚守。在这里,教育是知识的传递,更是生命的彼此滋养。当学生带着文化基础、自主能力和社会担当走向远方时,这所荆楚名校,正静待花开,果满枝头。

新洲一中阳逻校区

新洲一中阳逻校区