新闻通讯员 张俊 刘靓 黄竹青

10月17日上午,一场覆盖长江职业学院万余师生的《人工智能通识教育》第一课,在该校武汉新城校区学术报告厅主会场及各分会场同步开讲。

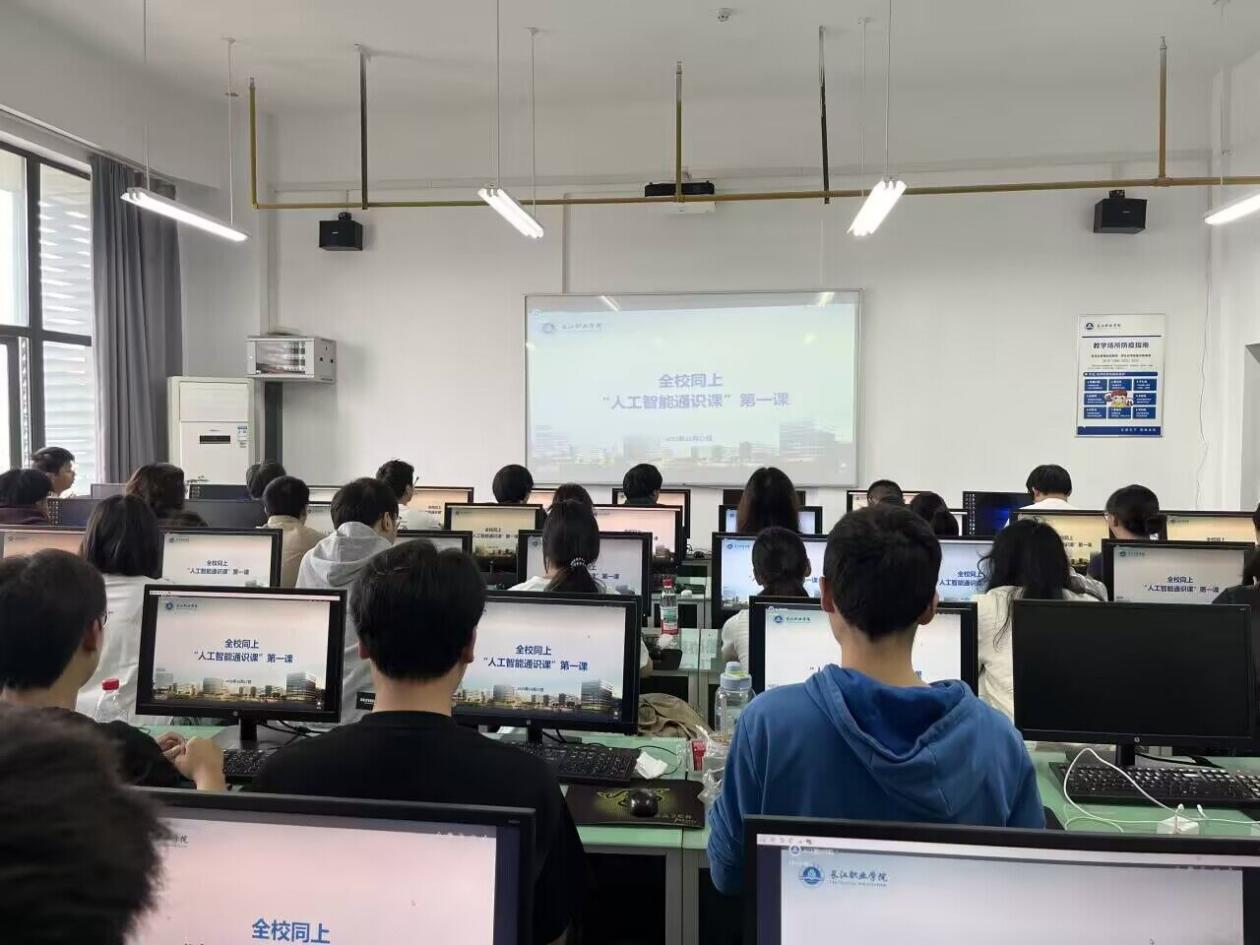

上午九时,主会场学术报告厅座无虚席,校长崔锋主持。同时,校园内各报告厅、300多间教室、200多个实训室及各处室、教研室内,万余名师生通过直播,共同聚焦屏幕参与学习。

此次通识课,学校特邀国内人工智能领域的顶尖专家——北京大学智能学院、跨媒体通用人工智能全国重点实验室研究员,北京大学武汉人工智能研究院副院长,湖北人工智能学院院长马修军博士担纲主讲。他从通用人工智能的宏观图景出发,逐步深入至AI前沿技术、AI+产业实践创新案例以及AI+创新生态的构建,为师生展现通用人工智能未来发展图景。

马修军在讲座中指出,未来需要既懂AI又懂行业的复合型人才,人才是人工智能时代的战略核心资源,未来竞争很大程度是“AI人才浓度”的比拼。他分析,经历“百模大战”后,行业渐趋理性,单纯技术堆砌并非制胜关键,稀缺的是能将AI技术与具体行业、产业需求深度融合的人才。

马修军用“1238”精炼概括了通用智能体的特点:“1”指统一理论架构,“2”为两个完备(即认知架构、测试环境),“3”指三大特点(即完成无限任务、自主定义任务、价值驱动),而“8”则代表需攻克的八大关键技术。他描绘的“智能体经济”图景,强调AI并非依靠简单指令,而是基于信任协同,具备持久身份、行动能力,并能与人类形成信任契约关系。

“人工智能没有北大、长职之分,谁做谁就可能会赢。”马修军的话语,引发现场强烈共鸣。他鼓励青年学子树立自信、积极学习,勇敢迈入AI领域。特别对高职学生,他寄语:“科学研究并非遥不可及。拥抱时代,高职院校学生同样大有作为。”他建议学生在校期间注重通识教育与通用能力培养,善用AI工具,发现优势、查找不足,在实践中持续提升,将AI思维与方法“融入自己的脑子”。

马修军介绍,湖北人工智能学院正在积极探索职普融通、产教融合、科教融汇的新路径,旨在打破学历壁垒,让部分高校、高职院校不分学历,共同打造“没有围墙的大学”。更令人振奋的是,相关机构即将在长江职业学院设立光谷分院,为学生带来最新技术、平台与方法论,助力他们共同迎接AI时代。他呼吁师生积极投入人工智能领域,认为这既是时代要求、国家需要,也是个人成长的重要机遇。

互动环节中,学生们踊跃提问,气氛热烈。来自药检2501班学生杨宏提问:“人工智能取代了人的岗位,我们该怎么办?”马修军直面问题,指出无人驾驶等技术确实引发社会焦虑,但这是人类社会技术进步逻辑下的必然趋势,大势所趋,不可逆转。“我们要做的是提前拥抱,做好准备。”他建议学生首先要“用”,在使用的过程中了解其开发原理和底层方法论;其次要“思”,思考自己能在其中做什么;路径上可以先“通用”再“通智”,掌握核心技能,找到适合自己的学习规律和方法,未来甚至可以参与创造出更多的智能终端产品。

专本贯通电子商务2502班的杜方彦杰则关注职业院校学生在学习人工智能方面的差异化优势。马修军回应道,人工智能社会更倾向于“以结果论英雄”,无论出身名校还是高职,最终要看实际工作能力和产出结果。“高职院校更接近产业、行业和具体岗位,也许在实践中跑得更快。”他指出,职普融通如何有效实现,人工智能或许正是关键的推动力和变革工具。

课程尾声,崔锋校长总结,盛赞课程“让师生脑洞大开,收获满满”,并对全校青年学生提出三点期望:一是保持自信、主动拥抱,指出未来教育或分化为“掌握 AI”与“未掌握 AI”两类群体,希望长职学子打破身份束缚,参与“没有围墙的大学”建设,抢占发展先机,力争成长为AI复合型人才;二是扎实学习、推动融合,希望师生推动AI与各专业深度融合,培养“AI + 专业”复合能力;三是积极思考、勇于创新,提醒师生AI技术仍在发展,需保持独立思考,提升动手与创新能力,为AI健康发展贡献智慧。

这堂内涵丰富的人工智能通识课,点燃了长江职院万余师生探索智能世界的热情,传递了面向未来的视野与突破精神。在智能浪潮下,长江职业学院正引导师生迈向通识与专业并重、技术与人文交融的新征程,致力于培养具备高水平数字素养与创新能力的复合型人才,叩响智能时代大门。