新闻记者 徐颖

通讯员 温泽霖 姜琪

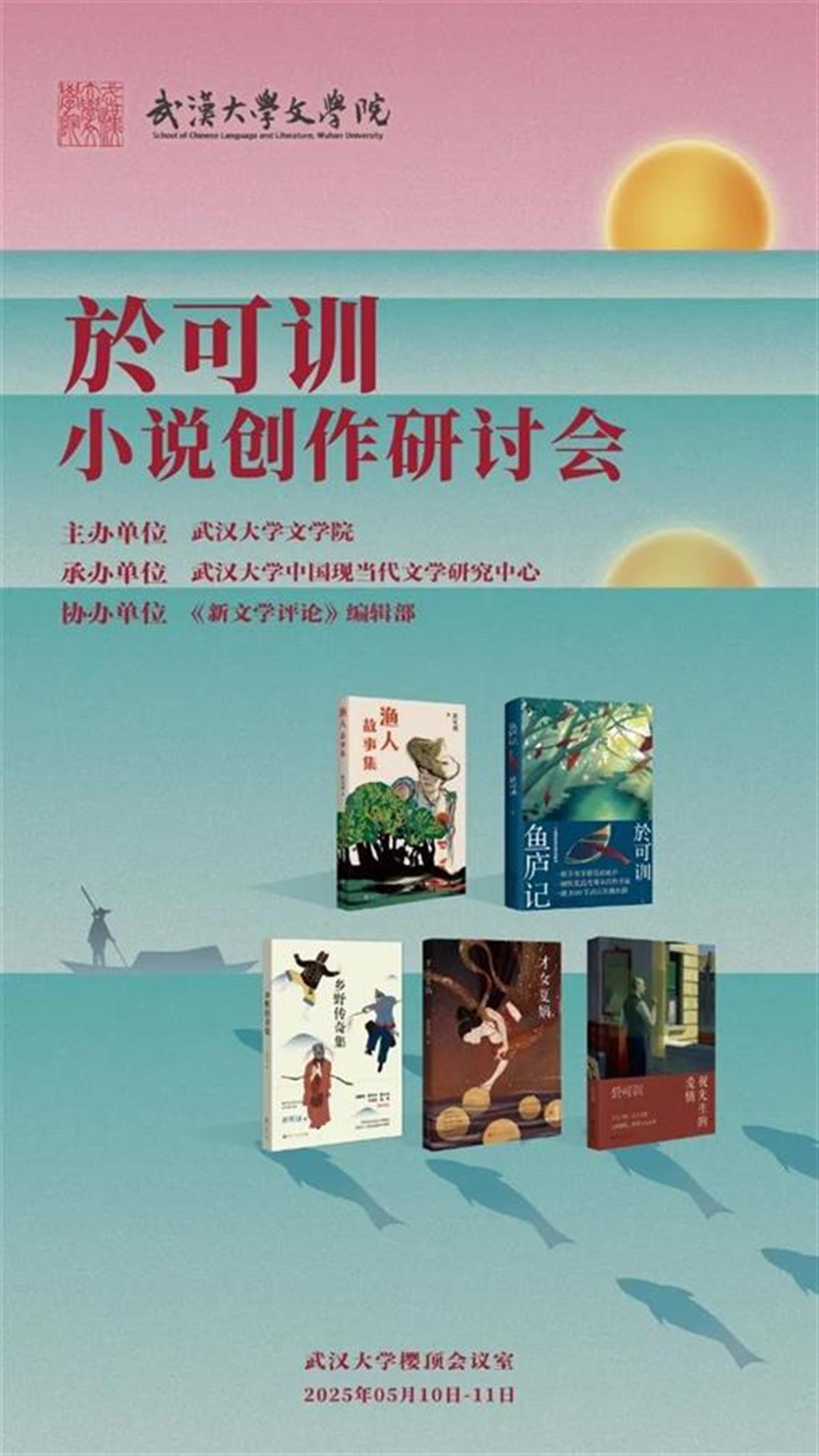

於可训从教近40年,是武汉大学人文社科资深教授,当代中国著名文学评论家与文艺理论家,已出版《於可训文集》10卷。近年来,於可训投身文学创作领域,“一口气”出版多部小说集《乡野传奇集》《才女夏娲》《鱼庐记》《祝先生的爱情》《渔人故事集》,写作速度,让许多年轻写作者都自愧不如。

5月10日至11日,“於可训小说创作研讨会”在武汉大学召开,活动由武汉大学文学院主办,武汉大学中国现当代文学研究中心承办,《新文学评论》编辑部协办。来自中国作家协会以及全国各地高校的专家学者、作家出席会议,对於可训的小说创作及批评家文学创作等相关话题展开深入研讨。

於可训教授近年来的文学创作速度惊人

於可训教授近年来的文学创作速度惊人

学者们认为,其小说在内容和形式上都自觉追求中国风范和中国气派,形成了较为独特的个人风格。以於可训等人为代表的中国当代文学评论家“跨界”从事文学创作,已然成为当前中国文坛上的一种新现象。

现场,著名作家刘醒龙将自己的发言书写成长幅书法作品,现场赠送给於可训教授。刘醒龙向於可训讲述了自己的“心里话”,回忆早年间与於可训交往的细节,历数其丰厚的学术成就。刘醒龙认为,於可训的小说作品多是“喜怒不形于色”“爱恨藏于平淡”,这种不显山不露水的写作需要强大的内功。并且,在其小说令人叹为观止的地方隐藏着巨大的奥秘,即通过小说写作,摆脱一切束缚,实现人人所向往的自由境界。

湖北省作协党组书记、常务副主席古新功说,新中国成立以来,以武汉大学刘绶松、陆耀东、易竹贤、陈美兰、於可训为代表的一代代学者和文学评论家,为湖北文学和中国当代文学的发展做出了卓越贡献。而新时期以来,湖北作为文学大省,在中国当代文学队伍里亦始终占据重要地位。大会聚焦於可训先生的小说创作,对中国当代文学和湖北文学的发展具有重要的意义。於可训教授始终与文学教育紧密相连,是新时期学科发展的重要引领者;他站在理论前沿,参与文学现场建构,评论始终扎根地域文化土壤;作为作家,他扎根大地,在文学创作方面笔耕不辍。

於可训教授

於可训教授

刘勇教授认为,於可训作为当代著名文学史家、文艺理论家,在理论研究方面有着突出建树,在小说创作方面,亦有令人瞩目的成就。於可训的文学研究和小说创作闪耀着理性与激情的双重光芒,艺术的激情与哲学的玄想,作家的浪漫与学者的激情,感性的魅力与理性的光芒始终合为一体。於可训小说展示了对人性的洞察,才情与才思自然流动,用中国笔法写地方故事,打破了多种文体的界限,记录了个体命运与社会变迁,寄寓着对文学创作未来的思考。并且,作为学者小说,於可训小说中的理性特征突出表现在细节上有分寸、懂控制,张弛有度。他向於可训小说写作的姿态致敬,认为其小说是真性情、真情绪。

著名文学评论家、北京大学陈晓明教授指出,於可训的小说看似平淡,实则有着丰厚的蕴藏,可以用“本真本色,性灵文学”的题目来表达和阐述。於老师的小说以节制的笔法,将喜怒藏于平淡,回到生活的本真处,把握住了生命的质感和趣味。

著名文学评论家、苏州大学王尧教授认为,关于怎么界定於教授的小说,不应再使用学者小说的概念;於可训的小说创作为当下写作提供了两个启示,其一是回到中国小说的本身,一如许多前辈如汪曾祺、陆文夫,其二是回到人物为中心,於可训小说中塑造人物之多处于现当代前列。於老师小说的源头既有传记、传奇、笔记、史传,还包括较少人提及的话本,这就是小说家的学者身份的重要性,有丰厚的学养、人文谱系和传统修养。

山东大学黄发有教授对各位老师的发言进行了精彩的总结,他认为,於可训的小说语言摆脱了“学术腔”“理论腔”,追求自在活泼的书写状态,融合传统文体与民间话语,开创了当代文学的新境界,值得学界展开进一步的深入研究。

(本文图片来源于主办方及出版社)