瑰丽厚重、跌宕多姿的荆楚文化是中华文明的重要组成部分。身处楚文化腹地的湖北美术工作者,肩负着追昔抚今瞩远,传承与活化千年文脉的时代使命。

2022年,楚文化主题美术创作正式列入湖北省重点文艺创作项目,湖北省文联、湖北省国画院勇挑重担,开启了一个湖北历史题材美术创作中少有的“工程”。经过组织和创作,2025年7月初,“章华流芳——楚文化历史题材美术创作工程”成功在北京展出,引发学界关注。

从时间跨度上讲,该项目从2022年启动,从采风、选题、构思、到小稿、正稿、打磨,可谓历尽艰辛,“三年磨一剑”。从创作规模上来看,专班从浩如烟海的楚文化脉络中,筛选出适合美术创作的选题100余个,汇集多所艺术院校、美术机构专业力量,遴选大幅精品画作60幅。从表现内容上来看,创作从楚地历史人物、神话传说、民俗风情等多个维度汲取灵感,全方位反映楚历史文化中的军事、科技、建筑、艺术成就,带领观众穿越到2000多年的古老国度,感受楚风楚韵的魅力。从表现手法上来看,参展画家聚焦楚史、楚风、楚韵,将“天问”的神思,“高山流水”的神交,“老庄之道”的神韵跃然纸上,《火神祝融》长于用色,利用由橙至红,再至暗红的渐变营造众恶焚场的仪式感;《九歌》《逍遥游》等着力线条和姿态,人物形神仿佛腾跃于神话世界;《青铜文明》《楚汉兴起》则注重细节,通过反复考据和渲染,将多个场景同一入画,展现出特有的楚式美学风格。

章华流芳,薪火长明。展览虽已告一段落,但“感动”“震撼”和“期冀”仍回荡在耳边,其艺术影响和文化启示仍在持续发酵。作为楚文化创新表达的全新样本,本次展览带给我们哪些启示?笔者整理了有关画家的发言和访谈实录。

【礼赞】

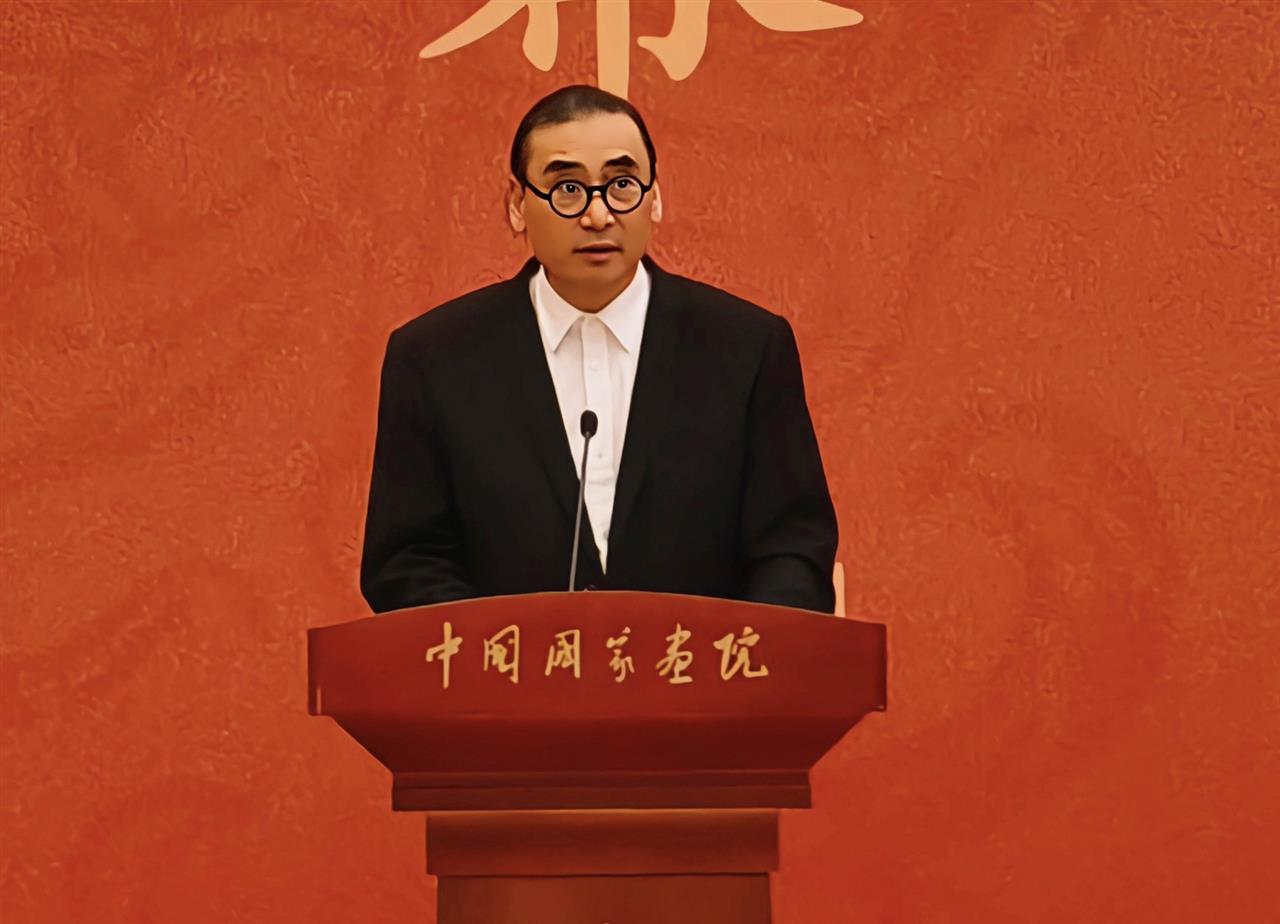

中国国家画院院长刘万鸣:

本次主题创作是对楚文化的深情礼赞

楚文化是中华文化宝库中璀璨夺目的明珠,以其独特的魅力和深厚底蕴,滋养了无数华夏儿女。湖北的艺术家们植根于底蕴深厚的荆楚文脉,用画笔将沉睡于典籍、深藏于地下的楚文化基因转化为震撼的视觉史诗,60件中国画作品全方位、多角度地展现了楚文化历史的辉煌篇章。这不仅是对楚文化的深情礼赞,更是艺术家们用笔墨传承历史、用丹青书写时代的生动实践。这些作品,如同历史的画卷徐徐展开,让我们得以窥见楚文化的辉煌与荣耀。

刘万鸣

刘万鸣

【梳理】

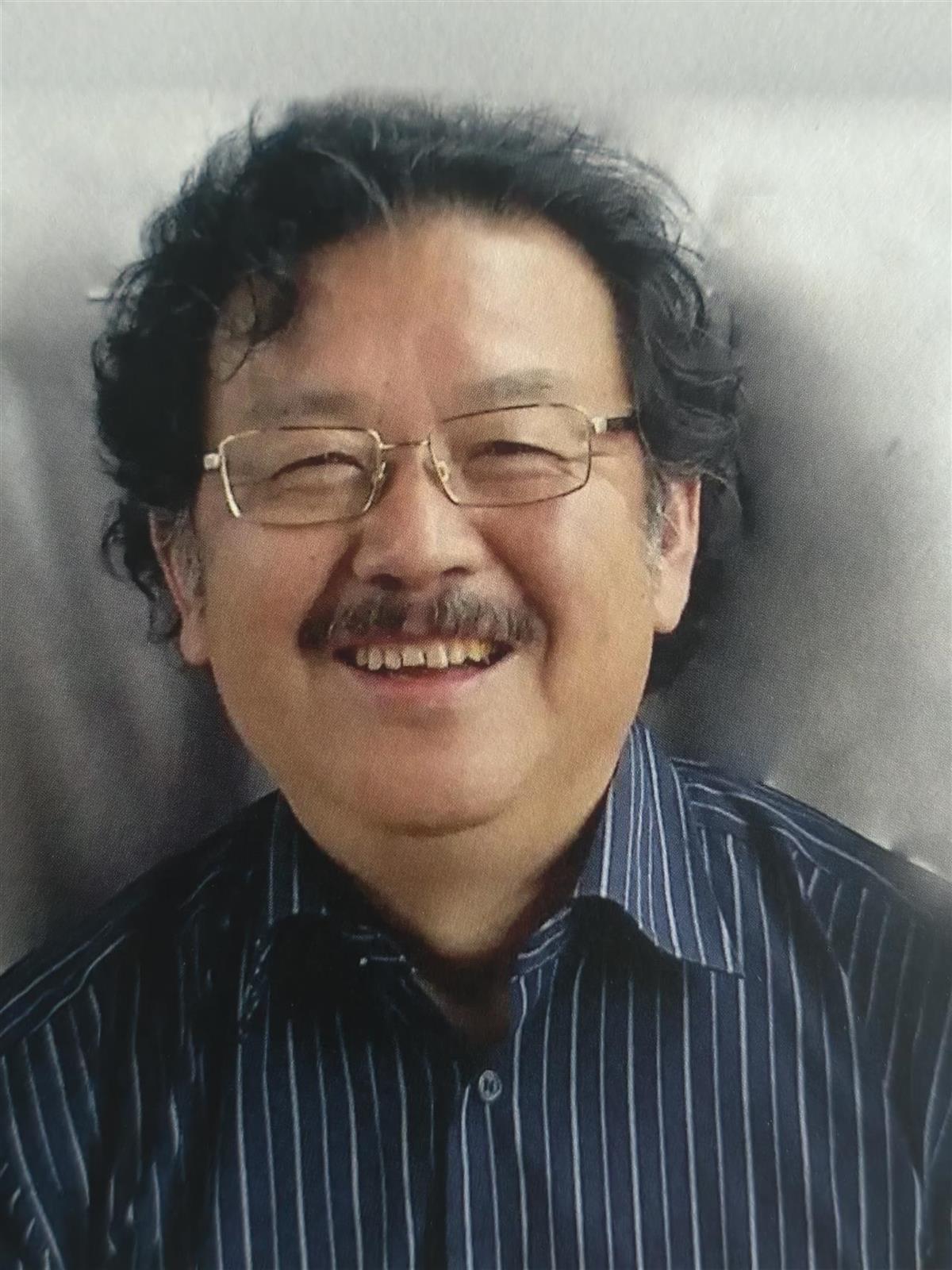

湖北省中国画学会名誉会长施江城:

创新创造的前提是对文化脉络的深入理解

文脉的传承非常重要,如果不讲文脉,我们就没有定力,没有自信心,很容易被现在的各种思潮打乱我们的阵脚。我们在进行历史题材美术创作时,一定要了解其中的文化背景。秦国主要是兴起于黄河流域,楚文化发祥在长江流域,战国时期秦楚间的征伐,实际上是长江文明和黄河文明的碰撞,在碰撞的过程中,楚文化对汉文化的形成起到了很大作用。

本次楚文化主题创作就抓得非常紧凑,很有章法。从最终呈现的作品来看,比此前评审阶段的作品又有了很大进步,这让我看到了湖北画家的冲劲和闯劲。比如江澜、管家庆的作品《楚魂》,既保留了传统的笔墨语言,在线条和画面关系处理上,又采用了多空间的叠加处理,有很强的现代意识。李剑的作品《九歌》把楚文化的文雅和水墨结合在一起,形成既有图式又有水墨感的作品,很有意思。

施江城

施江城

【提炼】

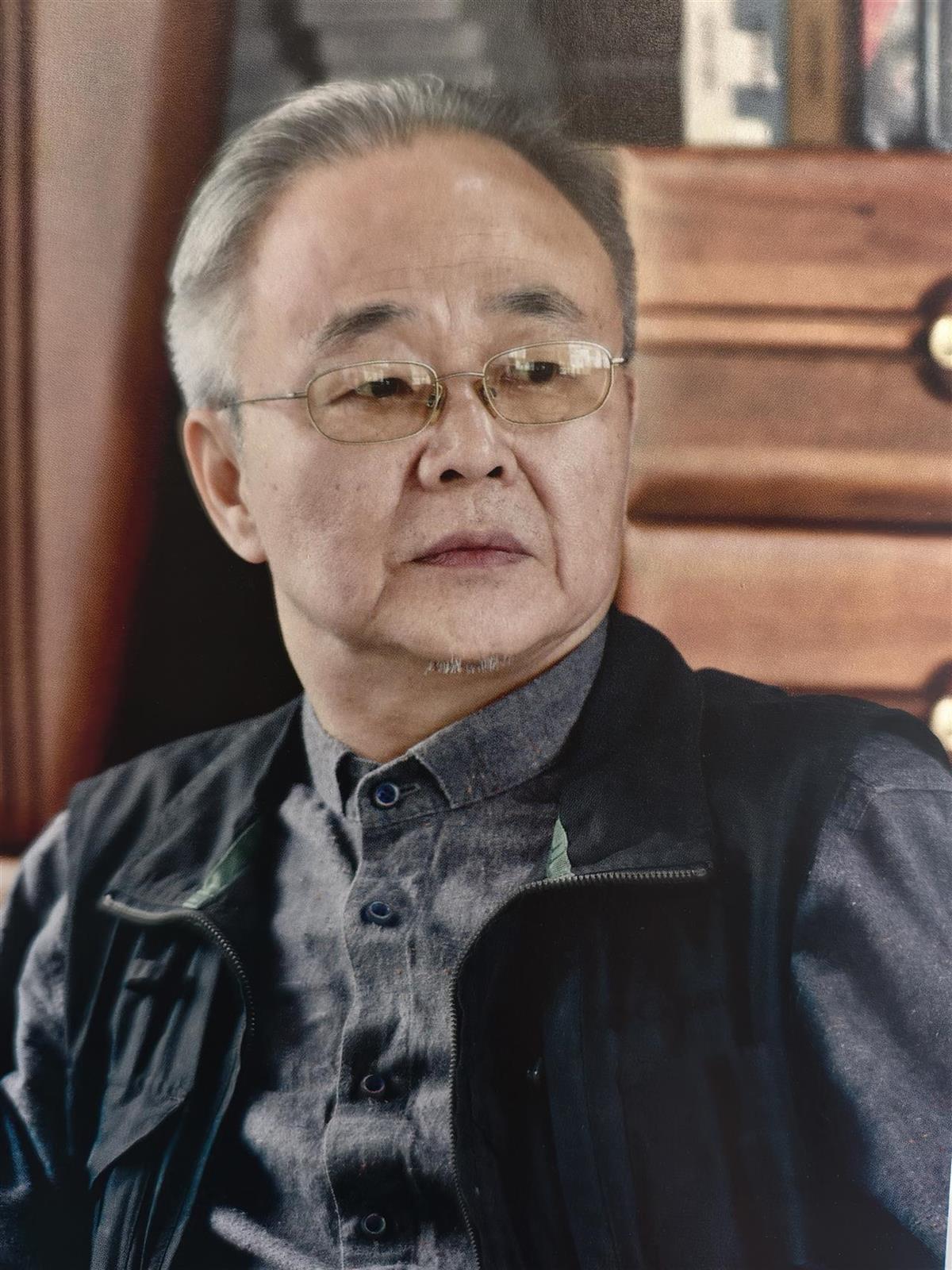

中国国家画院专职画家、一级美术师袁学军:

提炼经典符号是历史题材美术创作的关键

楚文化主题创作工程历经三年,查阅了大量的历史文献,走遍了这个古代楚地的山山水水。楚文化的影响的范围大、符号多,这里面存在一个做“减法”的过程,也就是找到楚文化从延续到现在的经典的美术创作符号。其中包括对图腾的崇拜,如太阳、九头鸟、神兽等;对天地、山水和自身关系的认知,如天问、高山流水、逍遥游等,本次展览把这些符号找到了,并且赋予了新的时代内涵。“惟楚有才”的成语从历史中而来,到今天仍然体现到楚文化美术创作工程中来,为他们感到骄傲,为他们点赞。

袁学军

袁学军

【文脉】

湖北省美术家协会主席李乃蔚:

湖北美术描绘荆楚新韵

在我国现当代美术发展中,湖北美术因为印证着20世纪社会变革的风云际会而令人瞩目,美术名家辈出、艺术面貌多样,留下了多样的文化印迹。进入新时代以来,湖北美术家秉承开拓进取、敢为人先的创新精神,不断融入激变的社会潮流之中,同时又保持着自身独特的文脉线索和知识谱系,为我国美术发展画下精彩一笔。

“楚文化主题美术创作工程”以60幅丹青巨制,将楚国八百年辉煌熔铸于笔墨——从筚路蓝缕的开拓,到编钟礼乐的璀璨;从青铜冶铸的匠心,到屈子《离骚》的绝唱。这些作品不仅是对历史的回溯,更是对中华文明根脉的深情礼赞。唯有深植文化沃土,方能绽放时代新花!

李乃蔚

李乃蔚

【创新】

湖北省国画院院长黄少牧:

楚文化的传统韵味和现代审美

本次展览的作品,借鉴了楚文化中的青铜艺术、漆器艺术、楚简艺术等多种元素,如青铜艺术的非对称构成、漆器艺术的“玄朱范式”、楚简艺术的“时序性笔意”,使作品既有传统韵味,又符合现代审美。通过这些作品,观众可以感受到楚文化的独特魅力和艺术家们的创新精神。

参展的艺术家来自湖北各地,涵盖了老中青少四代,有专业画家、高校教师、自由艺术家,也有年轻的美术学子。他们深入研究楚文化,多次实地考察,力求作品真实地反映楚文化的历史风貌。他们的作品展现了个人艺术风格,也体现了湖北美术界在传承和创新楚文化方面的努力和成果,展示了湖北美术界在新时代的蓬勃生机与无限可能。

黄少牧

黄少牧

【气韵】

湖北省国画院副院长、湖北大学中国画研究所所长谭崇正:

湖北画家骨子里自带“楚文化”精气神

“不服周”“不服输”是楚国人身上最大的特性,湖北画家身上的“楚文化”精气神是骨子里自带的;而中国画恰好擅用笔墨造型,表现内在的精气神。当前,中国画创作正处于由笔墨个性向图式个性转化的阶段,这种图式更适合表现想象力、创造力丰富的楚文化,让作者和观者进入天真烂漫的神游之境。

从体量和专业程度来说,本次展览在湖北历史题材美术创作中可谓开先河。本次创作最大的特点是,不仅有10幅特邀作品,更是遴选了很多湖北当地的中青年力量加入创作团队,这些画家生于斯、长于斯,铆足了劲投入创作,作品选材和创作的过程,更像是一场饱含深情的寻根之路,也是一次楚文化在新时代的解读。

谭崇正

谭崇正

【情绪】

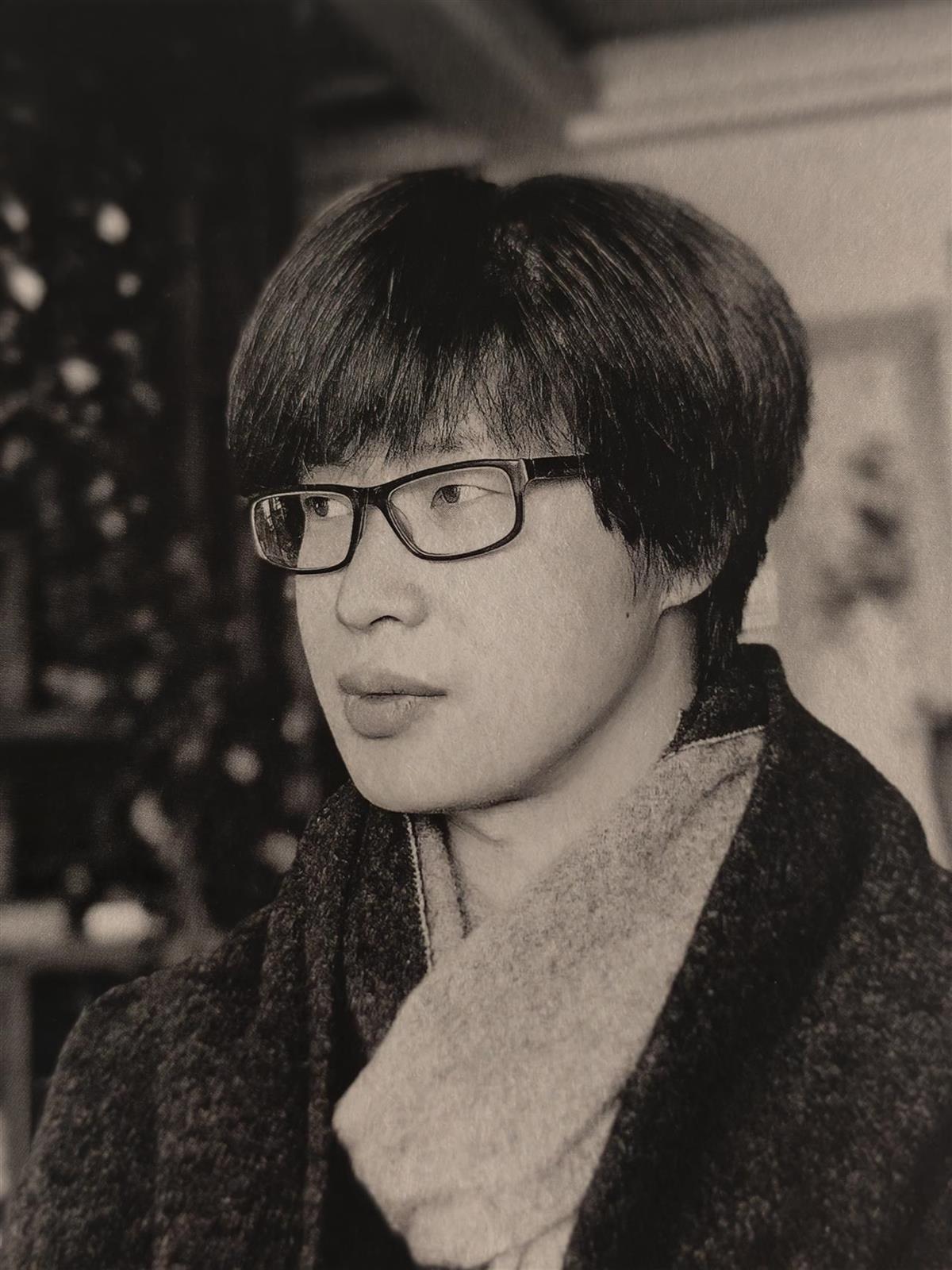

湖北省国画院青年画家童建钢:

历史题材创作难在表现“情绪”

在创作之初,我选择了一个比较有挑战性的题材——“怀王悲楚”,这个题材的核心就在于历史的“悲”上面。为了体现这种“悲”的情绪,我选择了文物出土现场的视角,体现怀王被留在秦国后,故国的衰败和社稷的凋零。同时,把城阙、宫女放在了很远的视线中,给人一种残垣断壁、渐行渐远的感觉,进一步强化了这种“悲”的色彩。楚文化题材的作品,画面中的人、物都逃离不了时代的洪流,所以,我想渲染的不是楚怀王一个个体的“悲”,而是集体的悲,是楚国人对故园的思念。

相对于现实题材创作,“悲喜哀乐”的情绪表达,在创作中的参照资料会少一些,这时候更需要保持“以情用笔”的专注,才能匹配得上如此厚重的选题。

童建钢

童建钢

本文作者王旭

本文作者王旭

(王旭,供职湖北省文联创研部,文艺评论者。)