来故宫工作的第9年,王军出版了他的第三部学术著作《天下文明——紫禁城规划思想与古代中国》(以下简称《天下文明》)。

在这本书中,王军通过对紫禁城及明清北京城规划、设计以及营建制度的研究,提出这样一个具有开创性的观点:修建于古代中国晚期的紫禁城,其建筑制度源出上古之天文与人文,直通农业文明的原点,其所承载的知识与思想体系,是中华文明源远流长的伟大见证。

这和他2022年出版的上一部学术著作《尧风舜雨——元大都规划思想与古代中国》(以下简称《尧风舜雨》)一脉相承,将目光投向遥远的上古时期,展现中国文化惊人的连续性,并以此揭示北京老城的历史文化价值。

以《城记》而被大众熟知,收获赞誉,24年记者生涯中一次次呼吁“北京老城不能再拆了”,完成了一系列城市规划与文化遗产保护的调研,王军的工作得到各方关注。2016年,王军受邀加盟故宫博物院。如今,他是故宫博物院研究馆员、故宫学研究院首席专家。先秦两汉文献、历朝历代史书、考古报告,以及诸多遗址的实地调查,陪伴着他,也支撑着他将中国古代文明和北京城历史文化的研究继续推进。

从记者到学者,王军一直葆有的是对中国文化的深爱。他说,写《城记》的时候,更多靠的是一种本能,觉得北京老城是伟大的,是需要保护的。“但它最深的内涵,当时确实做不到真正的理解。”

而如今,“我已经能够从历史文化价值深层内涵的角度,说明白为什么必须保护北京老城,能够用自己的学术发现,清楚阐释为什么北京历史文化是中华文明源远流长的伟大见证”。王军将此视为自己这些年的“成长”。

王军在书房。刘劼摄

发现京城“二绳”

“太震撼了,真的太震撼。”说起自己对北京城子午、卯酉“二绳”交午格局的发现,王军连用两个“震撼”,“没想到我这辈子还能干这种事。”

2016年,王军受北京市城市规划研究院委托,完成专项课题《北京历史文化名城保护与文化价值研究》。在这个过程中,他找到了一条关键的“线”。

被列入《世界遗产名录》的北京南北中轴线,一直以来广为人知,但东西轴线很少被注意到。梁思成在《中国建筑史》中就提到:“清宫及北平城之布置最可注意者,为正中之南北中轴线……唯当时设计人对于东西贯穿之次要横轴线不甚注意,是可惜耳。”

正是这段话,让王军开始思考北京城及故宫东西走向的问题。那天,他翻开刘敦桢主编的《中国古代建筑史》,书中刊印了清乾隆时期北京城平面图。“这张图好就好在,把城外的日坛和月坛标出来了,一般的北京古城地图只标城墙里面的建筑。”

鬼使神差间,王军拿尺子一比划,发现日坛和月坛的连接线呈东西走向,与北京城中轴线交会于紫禁城三大殿区域,非常激动。

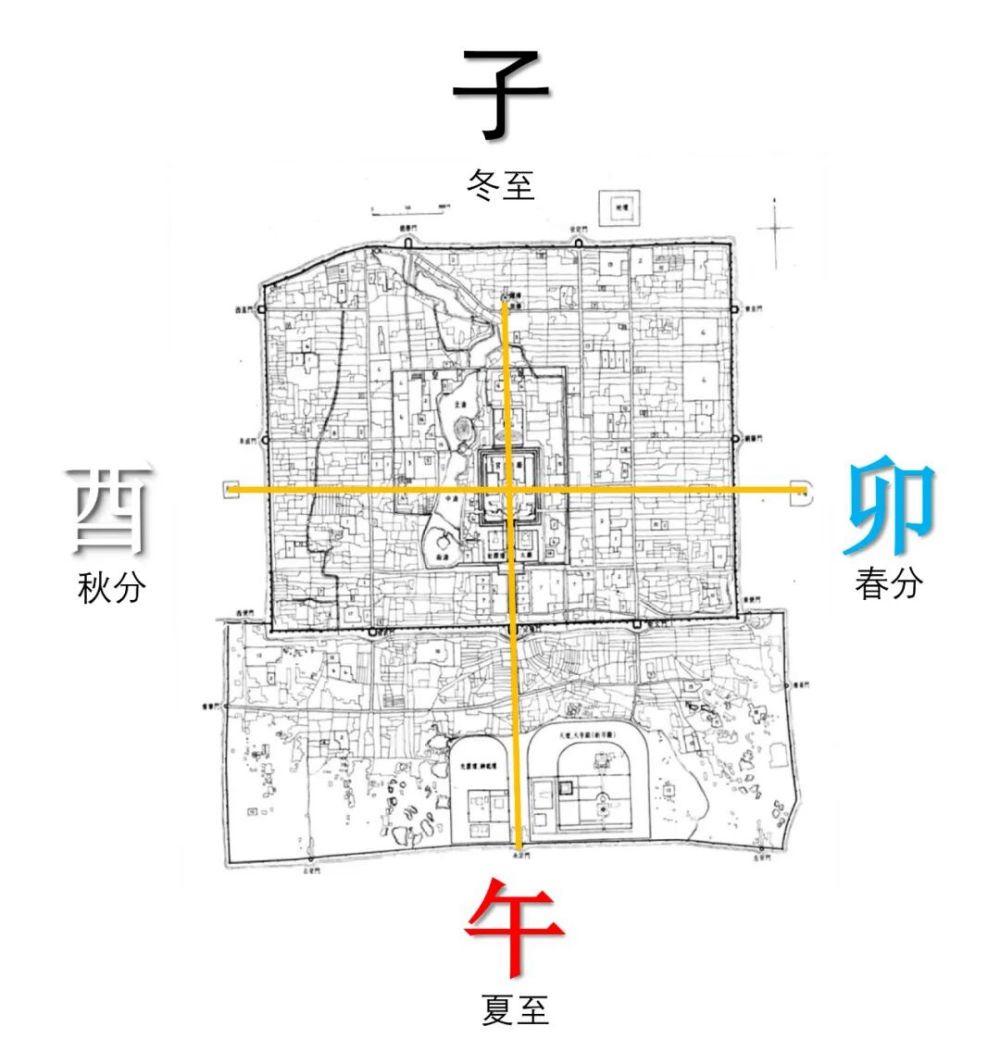

之后,他又通过航拍图及卫星影像确认分析,日坛平面几何中心与月坛平面几何中心的连接线,与城市的中轴线交会于太和殿前庭院,呈现子午、卯酉“二绳”交午格局。

彼时,王军对时空问题已有研究,这让他敏锐地意识到这条东西连接线的文化价值,并用时空法式这把钥匙,去解读和阐释其中包含的文化价值。

考古学资料表明,中国一万年前已产生种植农业。这意味着彼时先人已初步掌握农业时间。而对时间的测定与规划,则需要通过天文观测,其方法包括《周礼》记载的“辨方正位”和《尚书》记载的“历象日月星辰”。

“辨方正位”即在一块平地上,直立一根表杆,以表杆的基点为圆心画圆,日出与日入之时,表影与圆各有一个交点,将这两个交点连接,即得正东西之线,再将这两个交点的中心点与表杆的基点连接,即得正南北之线。

通过立表测影可以发现:正午时分,在南北子午线上,表影最长靠北,时为冬至;表影最短靠南,时为夏至。表影往返一次即为一个太阳年周期。春分秋分,太阳正东而起,正西而落。东南西北成为春夏秋冬的授时方位,衍生出东南西北即春夏秋冬、时间与空间合一的观念。

在这套观测体系中,表杆与以表杆为基点所画之圆相叠加,构成汉字“中”的造型。汉字“中”表示的辨方正位定时的方法,对中国建筑和城市以“中”字型布局产生了巨大影响。

“历象日月星辰”则是通过夜观星象来确定时间。在日落或日出之际,观测二十八星宿和北斗的运行位置,可掌握更精细的时间,为农业生产服务。

“创建于中国古代晚期的都城,为什么是中华文明源远流长的伟大见证,就源于这套时空体系。”王军说。

古人以天干、地支表示方位,称南北子午线、东西卯酉线为“二绳”。明清两朝,春分在日坛祭日,秋分在月坛祭月,冬至在天坛祭天,夏至在地坛祭地。日坛、月坛的连接线与南北中轴线显然取义“二绳”,其交会点在紫禁城三大殿区域,显然表示后者为“中”之所在。

明清北京从子午卯酉时空格局。王军绘

“二绳”及其交会点确定后,时空秩序就此排定,紫禁城乃至整个北京老城的规划设计也就出来了——比如紫禁城内,文华殿在东,因为东是春的授时方位,“生长之事,文也”,“文”关乎生长,合春生之义。而武英殿建在西边,是因为西是秋的授时方位,秋气肃杀,阳气收藏,“收藏之事,武也”。清代天安门广场两侧,礼部、户部主万民生养,在东边;刑部主刑杀,则在西边。又比如北京老城,朝阳门在东,是因为春时迎日于东。阜成门在西,是因为秋时万物阜成。整个城市的空间安排井然有序,显示出极为严谨的时空法式。

“就这样,时间变成了空间的规划师,不同的空间被时间赋予了不同的人文意义,成为知识与思想的载体。”王军解释,“一万年前老祖宗驯化农作物的时候,这个知识体系就应该萌芽了,经过漫长岁月,表现在了紫禁城和北京城的空间里面,非常伟大。”

元大都也是这一时空法式的产物。在《尧风舜雨》中,王军通过对元大都规划的研究,展现其所蕴含的深厚天文与人文内涵,还原忽必烈率领蒙古族人民融入中华民族大家庭背后的万年文脉,进一步证实了陈寅恪的著名论断“胡汉之分,在文化而不在种族”。

“忽必烈将位于元大都中心的鼓楼命名为齐政楼,取义尧舜禅让、舜得天命,意在显示他就是尧舜的传人,他的天命是从尧舜那里来的。这让我们进一步理解,中国不是统治者血统的存在,而是一种文化的存在。”王军说。

手握时空法式这把钥匙,王军在探寻北京老城文化价值的路上继续深入。通过研读《周易》,在“二绳”的基础上,他画出了更多北京老城的布局及模数网格分析图。当他发现从德胜门到大高玄殿南端,再到太庙的连接线,和社稷坛到地坛的连接线,也交会于太和殿庭院,其交会点与“二绳”的交会点重合时,他形容自己当时“简直要疯掉了”,“感觉自己见证了一个历史性时刻的到来”。

“这两条线是对乾坤二卦的表现!”王军说,第一条线表现了乾卦卦辞“元亨利贞”,第二条线则表现了坤卦卦辞“西南得朋,东北丧朋,安贞吉”,“前者对应立冬,后者对应立秋,立冬是阳气之初,立秋是阴气之成,阴阳合和才有万物的生成。”

明清北京城子午卯酉与乾坤交泰分析图。王军绘

他还发现,“二绳”和德胜门至天坛祈年殿的连接线、天坛祈年殿至地坛的连接线等长,均为7.8公里,约4900步(古时候一步为两脚各迈一次的距离)。这是取义《周易》“大衍之数五十,其用四十有九”,蕴含宇宙生成的哲学意义。

除了这几条“线”,在《天下文明》中,王军从建筑布局、模数体系、构图比例等方面全面分析了紫禁城的平面规划,发现它们皆遵循《周易》,并对《周易》的内容做出了匠心独运的空间阐释。“《周易》的核心是观象授时,观象授时关乎种植农业的发生,紫禁城如同一部平铺在京华大地上的《周易》注疏,当之无愧地成为中华文明源远流长的伟大见证。”王军说。

故宫太和殿外景。王军通过对紫禁城及明清北京城规划、设计以及营建制度的研究,提出这样一个具有开创性的观点:修建于古代中国晚期的紫禁城,其建筑制度源出上古之天文与人文,直通农业文明的原点,其所承载的知识与思想体系,是中华文明源远流长的伟大见证。新华社资料图

“不动笔墨不读书”

走进王军位于故宫南三所的办公室,10平方米左右的房间几乎被书填满。书柜几乎将房间环绕了一圈,连窗户都被遮挡了一部分。唯一一块露在外面的墙壁上,挂着北宋天文图和北京老城地图。除了办公桌和座椅,地上也见缝插针般堆着约一米高的书,书桌、书堆和书架之间,仅容一人勉强侧身通过。

“这还都是家里淤出来的,我这个人就是喜欢书。”面对记者的惊叹,王军这样说。

王军用“嗜书如命”来形容自己,“打发日子最好的方法是读书,书是最好的朋友”。

让记者惊叹的不仅仅是书的数量,而是这些书几乎都艰深难啃,没有任何休闲读物的气息。而这,就是王军这些年的日常阅读。他从一般人望而生畏的十三经中,读出了时空法式这把解读中国文化的钥匙。“太史公说‘通古今之变,究天人之际’,天是什么?天就是时间,人要怎么活着?要顺时施政,这就是天人合一。天人合一不是虚头巴脑的东西,而是春天干春天的事,秋天干秋天的事,不能反过来。所以读古书,你要进入那套知识体系,它的根基是时空的测定和规划。”

他也从中读出了深切的感动。“十三经我读来读去,感觉就是‘活命’两个字,那真是一种大爱,对痛苦的悲悯,对生和死的锐感,才会产生那么伟大的知识和思想。”

王军的日常阅读书目还有二十四史等史书,诸多考古报告,以及前辈学人们的作品集,“都是带着问题去读”。

离开媒体前,王军非常忙碌,但就在这段时间,他利用上下班坐地铁的时间看书,读完了全部《中国营造学社汇刊》,不但读,还拿笔勾画,因为“不动笔墨不读书”。

“每天上下班路上都特别开心,因为自己的好朋友在书包里呢,一到地铁里就可以打开看。到站之后会觉得,怎么那么快就到了呢?”王军回忆。他至今保留着在地铁上阅读的习惯。

那段时间,王军还喜欢去北京市档案馆抄档案,为自己的研究做积累。“我要求很低,一个礼拜有半天能够在档案馆里抄档案,做自己的事情,就是幸福人生了。”这是他给自己定的“幸福标准线”,有时他发现自己“赚了”,因为一周能去抄一天甚至两天档案。

那时他开始涉足中国古代天文领域,艰深的经学也曾让他茫然无措。“我真的是琢磨了好几次,哎呀,太难了,要不下辈子吧。但后来还是不知不觉就被它巨大的魅力给吸引进去了。”

王军幸运地遇到了为他“传道授业解惑”的人——考古学家、中国社会科学院学部委员、考古研究所研究员冯时。“有冯老师在,真的是太幸福了。”

他认真研读冯时的书,并上门请教。“我每个礼拜都去冯老师单位找他,向他求教,聊了8个月。”王军把跟冯时的聊天记录都整理出来,共有20万字。他还旁听了两年冯时给本科生和研究生开设的课程,包括天文考古学、古文献学、古文字学等。

王军和故宫博物院老院长、考古学家张忠培是忘年交。1995年,26岁的王军采访三峡文物保护时,认识了张忠培,之后常去拜访他。2016年夏天,身患重病的张忠培让王军帮他起草了良渚遗址申报世界文化遗产的建议书。

“张先生知道我要去故宫时,建议我研究故宫的建筑布局,比如为什么有的房子只能摆在东边,有的房子只能摆在西边。”张忠培要求王军将先秦两汉的文献通读吃透,还要把涉及宫廷制度的考古报告全部看一遍。

“这真的太对了。”王军说,“你不通读,就不知道某个知识点是摆在这个体系里面哪个位置的,就极有可能犯盲人摸象的错误。”

王军当时已经写了一篇长文,就是《天下文明》第三章的内容。“本来是想把这一篇直接给三联书店做一本书的,后来我停下来了,因为张先生要求我读的东西我还没通读完。”

一切都停下来,等通读先秦两汉文献、古代天文律历志与考古资料之后,王军找到了时空法式这把解读中国古代文化的钥匙,开始了《尧风舜雨》的写作。

2017年7月,张忠培去世。临终前两天,他还在家中的书房跟王军谈起故宫的保护与文化传承。在书的扉页,王军将《尧风舜雨》献给张忠培先生,既是感激他为自己的研究指明了方向,也表达对他的景仰之情。

在去故宫报到时,王军汇报自己的研究计划——紫禁城时空格局探源。时任故宫博物院院长单霁翔当即回答,你尽管放手做研究,故宫要养士。

“对我来说,这是巨大的责任和压力。”那一刻,王军想到了曾子所言:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

2020年5月,《尧风舜雨》快要完成时,王军确诊患重症。在协和医院治疗时,他还在忙着画这本书的图版。“经常被医生呲儿,都什么时候了还干这些。”

当时恰逢紫禁城建成600年,故宫同事来向王军约稿。虽然正在住院治疗,王军还是交了一篇通过《周易》解读紫禁城平面规划的论文,“我当时想的是那些图都已经画出来了,还是写吧”。

写作过程中,王军决定要完成一本关于紫禁城时空格局的书。于是,他一边治疗,一边写《天下文明》。书写完了,他的病也好了,“我这一生就欠这一本书吧”。

在《天下文明》开头,王军郑重写下:“感谢上天对我的眷顾,假我以年,使我续写斯文。”

到现场

这个夏天,王军去了一趟新疆。

赛里木湖乌孙大墓与前方双阙式墓葬、山水配合,形成严谨的时空格局,如《史记》所记“表南山之巅以为阙”。王军摄

在赛里木湖畔,他考察了2000多年前汉代的乌孙大墓。“显然,墓地的选址、朝向的确定,用的是汉法,乌孙王娶了汉家的公主,跟中原有了文化上的联系,在这套时空知识体系里是会有反映的。”

漫步库木吐喇石窟,他捕捉到了蕴含其中的《周易》的气息。“在一处石窟的窟顶,看到壁画左侧画三只大雁,右侧画两只大雁,以奇偶之数表现左阳右阴,合于《周易》以一手五指之数表示一节气十五天的‘参天两地’。”

塔城地区额敏县的也迷里遗址,是耶律大石成立西辽称帝的地方。耶律大石是辽代的进士,以节度使的身份镇守辽南京(今北京)。辽亡后,他建立的西辽,在中亚地区维持了将近100年的统治,后来被成吉思汗所灭。

“他是我们北京的‘老领导’啊。”王军感叹,从也迷里遗址的空间布局看,耶律大石对中原文化有深深的乡愁,“一个辽代的进士,一个读书人,在中亚地区推行中国文化,这是人类历史重要的一页。”

这些发现让王军兴奋,“从古人所说的‘风水’角度去研究边疆问题,会有意想不到的收获”。他认为,新疆地区古代城市的空间格局和中原用的是同一套时空体系,足以回应许多学术争论。

“要获得这些发现,一定要去现场。”对王军来说,“学者和记者一样,也是活在现场的!”

“在故宫里面工作,每天就面对着这个现场。”每当王军读书有了新的感悟,就会走到故宫某个场所,琢磨它的时空关系是怎么表现的。

王军一直喜欢到处跑,到处看。至今,他还有当记者的感觉。

在他心目中,自己的业祖是太史公司马迁。“司马迁简直就是个新闻记者,你看他写《史记》时,到处做采访。写屈原时跑到汨罗江哭了一场,写孔子时也跑到孔子的故里去采访。他干了一个记者的工作。”

在《尧风舜雨》和《天下文明》这两本书中,可以看到王军踏访了许多新石器时代的考古发掘现场。他将他所看到的,结合考古报告,与北京老城和紫禁城的规划相互印证。

比如,距今9000年至7800年的河南舞阳贾湖遗址出土的十字形刻槽垂球之上,已清晰呈现二绳图像;

距今7000年的浙江余姚河姆渡遗址出土的陶器也刻有十字纹;距今6000年的陕西西安半坡出土的陶盆口沿上绘有二绳、四钩、四维图像……“这些新石器时代先人规划时空的图案,在明清北京城及紫禁城的规划设计中,以超大尺度的空间得以呈现,是令人浩叹的文化现象。”王军感叹。

再比如,紫禁城总平面的深广比为9:7,即《周礼》所载“东西九筵,南北七筵”的明堂比例,表示宇宙生成、天地开辟。而在新石器时代,甘肃秦安大地湾仰韶文化、辽宁牛河梁红山文化、安徽凌家滩文化、浙江良渚文化等,在重要建筑、器物的设计中都运用了这一比例。

浙江良渚文化神徽平面分析图。王军绘(底图来源:《良渚遗址群考古报告之二:反山》下册)

一路捋下来,王军还得出这样的结论:在新石器时代,中国所在地区的农业文化与文明已经发展到了相当高的程度,与时间、空间密切相关的知识体系已然具备。

他说,这些源出新石器时代的时空观念,伴随着不间断的历史进程,在北京城和紫禁城凝固为不朽的建筑乐章,彰显中国古代文化惊人的连续性与适应性。

这些年,王军在阅读史书时,也在关注历代史官是怎么工作的,“包括他们怎么得到事实,判断事实,怎么信以传信、疑以传疑,怎么进行书写”。

他对自己笔下的文字有这样的期许:“我还在做记者时就认为,不管写的东西能不能发出来,我们都要以最高的质量来完成我们的工作。假使我们的文字在我们活着的时候不能够印出来,我们必须保证我们死了之后它还活着。”

“做内容的人,连这点精神都没有,不如改行。”记者生涯期间,王军写下的许多报道后来结集成《拾年》《采访本上的城市》《历史的峡口》等常销书,获得了更长久的生命力。

当时,在北京日新月异的城市建设中,一些有历史价值的古建筑命运一度堪忧。因此,他要“记录这个过程,也想阻止这个事情的发生”。

在这个过程中,一个问题逐渐浮现:北京城、紫禁城的价值到底在哪里?如今,王军以两本厚重的学术著作交上了他的答案。

“弄明白这些,对我来说特别重要,因为我是中国人,对自己的这一生要有一个交代。”王军说。

梁先生与林先生

“我们走得再远,都觉得梁先生林先生在陪伴着我们。”王军多次这样感叹。

梁思成和林徽因对王军的人生有着非同寻常的意义。过去,他在《城记》中写下他们面对北京老城被破坏的痛苦,又在日常报道工作中感受到同样的痛苦。如今,他接续的也是他们的研究之路。

1943年,梁思成在《中国建筑史》的《绪论》中写道:“建筑显著特征之所以形成,有两因素:有属于实物结构技术上之取法及发展者,有缘于环境思想之趋向者。对此种种特征,治建筑史者必先事把握,加以理解。”

此时,梁思成和林徽因已完成了以唐代建筑佛光寺东大殿为代表的一系列重要建筑的田野调查,释读了宋《营造法式》“以材为祖”制度、清《工程做法》斗口模数制度,由此理解了中国建筑的“文法”,并写下了《中国建筑史》。

梁思成与林徽因。资料图片

就是在这样的基础上,梁思成提出了中国建筑史研究的基本路径——“结构技术+环境思想”。

王军认为,这一研究路径的提出,是梁思成的重大贡献,“大师之所以成为大师,不是说什么事他都要做完,而是他能够提出一套具有恒久价值的研究体系与方法,为后人指出前进的方向”。

《绪论》中,梁思成对环境思想作出论述:“古之政治尚典章制度,至儒教兴盛,尤重礼仪。故先秦西汉传记所载建筑,率重其名称方位,部署规制……政治、宗法、风俗、礼仪、佛道、风水等中国思想精神之寄托于建筑平面之分布上者,固尤深于其他单位构成之因素也。”

王军认为,在“结构技术”领域,梁思成已取得辉煌成就,但他并不满足于此,他已经将中国建筑环境思想研究的重要性做了初步论述,并渴望进一步探索。只是,“他没有来得及做,也没有机会做了。他被批了,被要求少写文章”。

“但他说的环境思想,名称、方位、政治、宗法、风俗、礼仪、佛道、风水这些,都得有人去探究呀。”因而,王军觉得自己是“把梁先生的接力棒给接过来,接着跑”。而建筑的环境思想就涉及空间和时间,“这是探讨中国建筑思想意义的一个根本路径”。

“梁先生林先生他们几乎是白手起家,一砖一瓦地去丈量,去画这些测绘图,多辛苦。而我们现在资料那么多。”王军指了指他办公室的一角,那里堆着一摞摞跟人差不多高的考古报告,“你看这边,全是考古报告,就摆在这儿,伸手就可以拿,我们现在的条件多好。”

在环境思想研究这条路上,王军走得越远,越感受到“梁先生和林先生的伟大”。“他们的格局高远,对一些问题那么敏感,有那么惊人的判断力,而且他们是在那么年轻的时候就做出这些判断,真了不起。”王军感叹,“总是在那么关键的时候,出现像梁先生林先生这样的人。我们就是沿着他们指出的路,把他们想做但没有条件做的事情,接着往前做。”

因此,对于王军来说,“我们走得再远,梁先生林先生都在陪伴着我们,这是一种很幸福的感觉”。他说自己是一个“小马仔”,“跟在两位先生后面,能干一点是一点”。

研究中,王军发现环境思想反过来对结构技术也有影响。“你看‘以材为祖’,用的数字都是有思想意义的,比如为什么要把材高分成十五份,因为十五是一个节气的天数。”

建筑史学家、中国工程院院士傅熹年对王军也有很大帮助。那张让王军得以确认日坛平面几何中心与月坛平面几何中心的连接线,与南北中轴线恰好交会于太和殿前庭院的航拍图,摄于1943年,原藏美国纽约大都会艺术博物馆,傅熹年获赠电子版后分享给了王军。当时,王军参加一个学术会议见到傅熹年。“傅先生问,你带电脑没有,我说带了。他说,我的优盘里有张图,你拷过去用吧。”

傅熹年的《社会人文因素对中国古代建筑形成和发展的影响》书稿完成后,也直接把电子版拷给王军,让他第一时间就能打印出来阅读。

“傅先生对梁先生提出的体系是非常敏感的。”王军认为,傅熹年的《中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究》是献给结构技术的,《社会人文因素对中国古代建筑形成和发展的影响》则是献给环境思想的。

他的研究也是沿着傅熹年的著作一路走来。“傅先生的书是揭示中国古代建筑的模数化设计。我希望沿着傅先生指引的方向,结合中国古代数术的研究,探讨模数背后的文化内涵。”

佛光寺与琉璃窑

今年5月1日,《忻州市佛光寺文化景观保护条例》正式实施。这是一条因高速公路改线而促成的条例,整个过程王军都参与其中。

从保护北京老城时的仗义执言,到如今在故宫埋首古籍做研究,在公共话题上,王军似乎沉默了很多,但其实他一直保持着强烈的现实关怀,如今他的声音有更为深厚的学养做支撑。

2023年5月初,王军和故宫同仁在调查佛光寺建筑安全时,得知繁峙至五台的高速路工程,计划从佛光寺西部闫家寨以西百余米处穿过。这无疑将破坏佛光寺朝山的山体,王军用“恐怖”来形容听闻这一规划时的心情。

“与天地环境整体生成是中国古代建筑规划的基本方法,这在佛光寺的景观塑造中有着极为经典的体现。佛光寺四面环山,形成左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的二十八宿四宫格局,标识了农耕文化观象授时这一最为基础的时空格局,见证了中华文明的源远流长。”王军说,“佛光寺坐东朝西,其面对的朝山为朱雀的标志,是无论如何也不应该遭到破坏的。”

王军在五台山佛光寺考察。刘劼摄

忧心忡忡的王军很快写出《关于避免繁五高速路建设破坏唐代佛光寺朝山的建议》,建议高速公路避让佛光寺环境区域。

同年6月16日,山西省文物局、忻州市、五台县相关领导来到故宫,就繁五高速路建设事宜与王军进行交流,一致认可该高速路改道绕行的方案。

就这样,繁五高速路拐了弯,从朝山山后绕行,没有破坏佛光寺周围的山体。

“我的建议得到了采纳,这让我十分感动,也感受到责任。如果我们的研究能够做得更好一些,能够早一些揭示这样的文化景观的重要价值,促使决策部门将其纳入文化遗产保护的范围,就能避免这样的事情。”王军说。

他解释:“观象授时这套知识产生得太早了,会用一些我们今天好像难以理解的方式表达出来,塑造成各种各样的文化现象。我们只要找到它的根脉,一下子就知道,我们跟这些遗产是有血肉联系的。这样就能够推进保护,带来真正的文化自觉。”

之后,王军又建议立法保护佛光寺的文化景观。

《忻州市佛光寺文化景观保护条例》接受了王军的建议,将佛光寺文化景观的保护范围按照中国城市规划设计研究院的研究,确定为:“四周山脊线围合区域,东界至佛光梁山脊线,南界至大梁山山脊线,西界至峨盂山山脊线,北界至小土木梁山山脊线。”其中,既有对自然景观的保护,“保护山体本体,保护峰峦轮廓的完整性”,也有对空间格局的保护,“保持坐东朝西空间格局的组成要素完整性,保持峨盂山、小垴山等山峦叠嶂的空间秩序,加强景观视域范围内建设管控”。

与忻州市领导商议起草条例期间,王军再次来到佛光寺。夕阳西下,他站在东大殿前,向西眺望完好无损的朝山,写诗一首,抒发对佛光寺文化景观的深切认识:“青龙蜿蜒白虎驯,玄武垂首朱雀逡。斜阳一抹佛光曜,万世同仰西山云。”

王军还参与推动了北京门头沟琉璃渠窑厂千年窑火的重燃。

琉璃来自西方,但一经传入,便迅速与中国文化中的五行发生深刻联系,成为古代中国时空观的重要载体。王军说,五行的根本意义是标志东南西北中,也就是标志“二绳”、标志时空,以五色表现五行,源于新石器时代。因此,不同色彩的琉璃呈现了紫禁城的空间意义,也见证了中华文脉的薪火相传。

琉璃渠窑厂拥有1000年的琉璃烧造传承史,自其前身辽代龙泉务窑厂开始,一直为皇家专供琉璃,从未中断。辛亥革命后,窑厂面临危机。1931年,中国营造学社创始人朱启钤成立琉璃瓦料研究会,组织学者赴此考察,致力于琉璃工艺抢救。

新中国成立后,琉璃渠窑厂曾归属故宫,后交给北京市建材局(今北京金隅集团)。2013年,窑厂停产。2017年4月,在环保整治中,窑厂的老窑及生产设备险被拆毁。得知此事,王军与故宫博物院陶瓷专家王光尧前去调研,提出环保达标、恢复生产建议。时任故宫博物院院长单霁翔写信给北京市领导,经批示,重燃窑火行动展开。2023年2月,窑厂恢复运营,窑火重燃。如今,由部分旧厂房改建的金隅琉璃文化创意产业园,已成为社交媒体上的打卡点。

“这都是研究工作带来的对遗产保护的推动。”王军说,“作为研究者,我们首先要把研究做扎实,把中国文化最深层的内涵挖掘出来,这必然增进共识,助益于遗产保护。”

金隅琉璃文化创意产业园内。刘梦妮摄

“王国维小道”

每天早上,王军坐地铁6号线到南锣鼓巷站,经过焕新胡同,路过织染局胡同,前往故宫东华门。

他称这条路线为“王国维小道”。“王国维住过织染局胡同,他那会儿入值南书房,就从织染局胡同顺着东板桥街、黄化门街、吉安所右巷,这么往南走进宫。”王军每天上下班也是走这条路,“好多问题是在这条路上想明白的”。

王军常常想起以王国维为代表的那一批知识分子,“王国维先生、胡适先生、陈寅恪先生,他们都在研究中国文化的根本问题。因为近代以来,中国文化面临危机”。

梁思成曾为此感伤:“十九世纪末叶及二十世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方坚船利炮之下以后,中国却忽然到了‘凡是西方的都是好的’的段落”,“纯中国式之秀美或壮伟的旧市容,或破坏无遗,或仅余大略,市民毫不觉可惜”,“这与在战争炮火下被毁者同样令人伤心,国人多熟视无睹”。

如今,说起中国传统文化不被理解之处,王军常怀激愤之情。他说,许多司空见惯的说法,其实有更为深刻的文化内涵,但知道的人却很少了。例如,“我们老说我们是龙的传人,其实因为古人是通过东宫苍龙这七个星宿看时间的。东宫苍龙星回于天,不舍昼夜,古人遵照它提示的时间开展农业生产,得以生存。冯时先生早已指出,甲骨文、金文的‘龙’字所象之形,就是东宫苍龙七宿。古人对龙星非常崇拜,也在此基础上思辨出‘天行健,君子以自强不息’。”

他因而有一个很深的感受:“如果离开了这套知识体系,‘天行健,君子以自强不息’的本来意思你就不能理解,就容易陷入空洞的说教”。

20多年前写《城记》时,王军就决心为梁思成写一部传记,这个计划至今仍在他心里。

对他来说,写梁思成,就是写中国文化在20世纪的命运。“我首先要把中国文化的基本问题搞清楚,所以我计划写三部古代中国文化的著作,完成对中国古代文化的学习。之后再去看梁先生、林先生在20世纪,因为对中国文化的探索、研究,如何遭遇人生的坎坷。”

王军正在写他的第三部关于古代中国文化的著作——北京的历史文化与古代中国,为此他走访燕山南北,写最早驯化小米的门头沟东胡林遗址,写距今8000年的兴隆洼文化、距今7000年的赵宝沟文化,写十三陵、天坛、地坛,以及它们所反映出的那一套时空体系。

每当写到一万年前,王军都会想到故宫,写故宫时,也会想到一万年前。“我们为什么能够把中国这一万年的文化当成一个整体来对待,是因为它的底层逻辑,也就是文化的基本面是一样的,都是这套时空体系塑造的。”

他感叹:“这种时空观,会把一个城市的空间,包括它的周边环境,当成一个整体来进行设计规划。这里面寄托了古人对这个世界的终极理解和他们的生存之道,还催生了顺时施政的用事制度和天人合一的哲学思想。”

“探讨这个层面你会非常感动,同时会为我们过去对这个层面的知识了解不够,而导致的一些破坏行为感到痛心。希望能够与学术同仁通过不断深入的研究,推本溯源,更真切地理解我们的过去和文化,找到一种在现代化的进程中,与历史文化更好的共存方式。”王军说。