еӨ©жҙҘеёӮе’Ңе№іи·Ҝ169еҸ·пјҢжҳҜдёҖж Ӣж·Ўй»„иүІзҡ„з –ж··жҙӢжҘјпјҢе…ұдёӨеұӮпјҢзҠ¶дјјеҹҺеўҷпјҢж•Ұе®һе№іж•ҙгҖӮжҘјжҲҝзҡ„дёҠжӘҗжҳҜжӣІеҪўж¶ЎеҚ·пјҢеңЁеӨ•йҳійҮҢжіӣзқҖиөӯиүІпјҢй«ҳиҖёзҡ„еӨ§й—Ёй»ҳ然з«ӢзқҖпјҢдёҺиҪҰж°ҙ马йҫҷзҡ„иЎ—и§’зӣёеҜ№гҖӮ

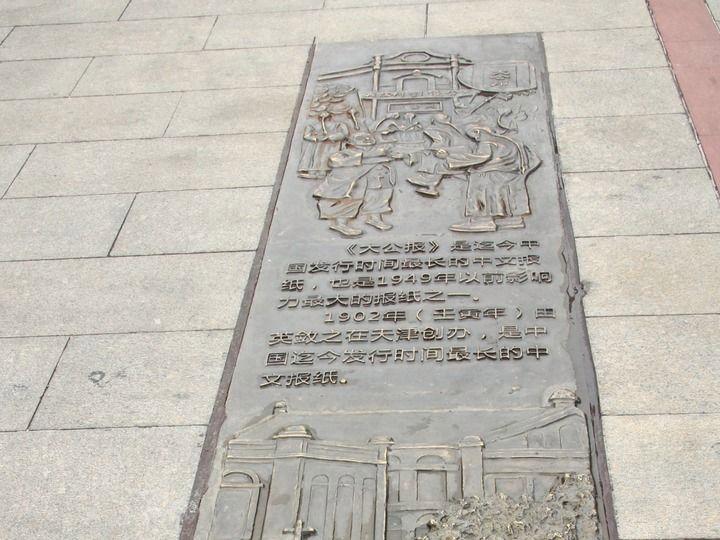

жҲ‘移жӯҘдёҠеүҚпјҢи“Ұ然й—ҙеҸ‘зҺ°й—Ёи…°еӨ„зҡ„дёӨеқ—зҷҪзҺүзүҢеҢҫпјҢдёҠйқўеҶҷзқҖвҖңеӨ©жҙҘеёӮж–Үзү©дҝқжҠӨеҚ•дҪҚвҖқе’ҢвҖңеӨ§е…¬жҠҘж—§еқҖз®Җд»ӢвҖқгҖӮйҮҢйқўпјҢжҳҜжӣҫз»ҸгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзҶҷж”ҳзҡ„ж–Үеӯ—дё–з•ҢгҖӮ

еӨ©жҙҘеёӮеӨ§е…¬жҠҘж—§еқҖй—Ёи…°еӨ„зҡ„зҷҪзҺүзүҢеҢҫгҖӮжң¬з»„еӣҫзүҮеқҮдёәжӣҫжҷӢ ж‘„

еӨ©жҙҘеёӮеӨ§е…¬жҠҘж—§еқҖгҖӮ

гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеңЁеӨ©жҙҘжңүдёүеӨ„ж—§еқҖгҖӮеҚҲеҗҺж—¶еҲҶпјҢжҲ‘жҗңзҙўең°еқҖпјҢжқҘеҲ°гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢжңҖеҲқеҠһе…¬жүҖеңЁең°вҖ”вҖ”зҺ°еңЁзҡ„е“Ҳе°”ж»ЁйҒ“42еҸ·гҖӮе®ғж¶ҲеӨұеңЁ41еҸ·е’Ң43еҸ·й—ЁзүҢд№Ӣй—ҙпјҢеҹӢеңЁеұ…ж°‘жҘјд№ӢдёӯгҖӮйҒ“и·ҜдёӨж—ҒпјҢз»ҝиҚ«дәӯдәӯеҰӮзӣ–гҖӮ

еңЁеҮ ж¬ЎеҹҺеёӮеӨ§и§„жЁЎж”№йҖ дёӯпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеҲӣеҲҠең°еҸҠеҚ°еҲ·еҺӮе…ҲеҗҺиў«жӢҶйҷӨгҖӮ1902е№ҙ6жңҲ17ж—ҘпјҢе°ұжҳҜеңЁиҝҷйҮҢпјҢжҺ’еӯ—е·ҘжҲҝйЈҳеҮәж–°йІңжІ№еўЁзҡ„ж°”е‘іпјҢжҺ’ж»Ўй“…еӯ—зҡ„зәёеј иҝҳзғ«жүӢгҖӮиӢұж•ӣд№ӢиҝҷдҪҚж·ұеҸ—з»ҙж–°жҖқжғіеҪұе“Қзҡ„жҠҘдәәпјҢд»ҘзӨҫи®әдҪңдёәжӯҰеҷЁз—ӣйҷҲж—¶ејҠпјҢеңЁжё…жң«жҡ®ж°”дёӯеҠҲејҖдёҖйҒ“жҖқжғізҡ„е…үйҡҷгҖӮеҲӣеҲҠеҸ·жҠҘзңүвҖңеӨ§е…¬жҠҘвҖқдёүеӯ—жҳҜдёҘеӨҚз”ЁзӢјжҜ«иҳёзқҖеҝ§жӮЈеҶҷе°ұзҡ„пјҢжҠҘеӨҙд№ӢдёӢвҖңеҝҳе·ұд№ӢдёәеӨ§пјҢж— з§Ғд№Ӣи°“е…¬вҖқзҡ„е®—ж—ЁпјҢз©ҝи¶Ҡж—¶з©әпјҢйҖҸдә®жё…жҷ°гҖӮ

еӨ©жҙҘеёӮе“Ҳе°”ж»ЁйҒ“41еҸ·жҘјгҖӮ

е·Іж•…гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢиҖҒи®°иҖ…еҲҳжҙӘеҚҮжӣҫеӣһеҝҶпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеңЁеӨ©жҙҘеҠһжҠҘпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжҠҘйҒ“еӨ©жҙҘзҡ„ж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒжҖқжғігҖҒж–ҮеҢ–пјҢз”ҡиҮізӨҫдјҡйЈҺдҝ—пјҢеҗ„з§Қдәәж–ҮзҺҜеўғгҖҒең°зҗҶзҺҜеўғйғҪиҰҒжҠҘйҒ“гҖӮиҝҷеҜ№жҸҗй«ҳеӨ©жҙҘзҹҘеҗҚеәҰпјҢдҝғиҝӣеӨ©жҙҘиө°еҗ‘е…ЁеӣҪгҖҒиө°еҗ‘дё–з•ҢпјҢиө·дәҶеҫҲеӨ§дҪңз”ЁгҖӮ

жҲ‘з«ҷеңЁе®үйқҷзҡ„иЎ—йҒ“пјҢжғізқҖйӮЈдёҖзӣҸзӣҸжҳҹзҒ«йғҪи—ҸеңЁиҝҷж–№еҜёе»әзӯ‘д№ӢдёӯпјҢд»Һжө·жІіеҲ°й»„жөҰжұҹпјҢеҶҚеҲ°йҰҷжұҹпјҢиҮід»Ҡдҫқж—§жІЎжңүзҶ„зҒӯгҖӮ

зҰ»ејҖе“Ҳе°”ж»ЁйҒ“пјҢиө°дәҶзәҰеҚҠдёӘе°Ҹж—¶пјҢжҲ‘жқҘеҲ°жӣҫз»Ҹзҡ„ж—Ҙз§ҹз•Ңж—ӯиЎ—пјҢд»ҠеӨ©зҡ„е’Ңе№іи·Ҝ169еҸ·гҖӮжҚ®иҜҙпјҢ1906е№ҙеҲқпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеҲӣе§ӢдәәиӢұж•ӣд№ӢжҺҘеҲ°вҖңйҰҶжҲҝиҪ¬дё»вҖқзҡ„йҖҡзҹҘд№ӢеҗҺпјҢз«ӢеҚійҖҡиҝҮжҜ”еҲ©ж—¶ж•ҷеЈ«йӣ·йёЈиҝңеҗ‘жңӣжө·жҘјж•ҷе ӮеҖҹж¬ҫдёҖдёҮе…ғпјҢз§ҹз”Ёдёңдә¬е»әзү©ж ӘејҸдјҡзӨҫзҡ„ең°зҡ®пјҢиҮӘе»әдәҢеұӮжҙӢжҘјпјҢеҗҢе№ҙ9жңҲ5ж—ҘиҝҒеҲ°ж–°еқҖгҖӮиҝҷе°ұжҳҜгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзҡ„第дәҢеӨ„家гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢжҠҡж‘ёе°ҸжҘјеӨ–еўҷпјҢиғҪи§ҰеҲ°дёҚеҗҢж—¶д»Јзҡ„ж–ӯеұӮпјҢйқ’з –жҺҘзјқеӨ„йҒ—з•ҷдёӢеҺҶеҸІжІ§жЎ‘гҖӮиҝҷеә§з –жңЁз»“жһ„зҡ„е°ҸжҘји§ҒиҜҒдәҶдёӯеӣҪзҺ°д»Јж–°й—»дёҡжңҖеЈ®йҳ”зҡ„жөӘжҪ®пјҢ笔尖еҲ’иҝҮзЁҝзәёзҡ„жІҷжІҷеЈ°дјјд№Һдҫқж—§жё…жҷ°гҖӮ

еңЁж—Ҙжң¬еҶӣеӣҪдё»д№үйҖҗжёҗжү©еӨ§дҫөеҚҺеҠҝеҠӣиҢғеӣҙзҡ„ж—¶жңҹпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢдёҘеҺүи°ҙиҙЈж—ҘеҜҮзҡ„жҡҙиЎҢпјҢе‘јеҗҒеӣҪеҶ…дёҖиҮҙжҠ—ж—ҘпјҢеҲҠзҷ»зӨҫиҜ„гҖҠеӨ©жҙҘжң¬жҠҘеҸ‘иЎҢиҪ¬з§»д№ӢеЈ°жҳҺгҖӢпјҢиЎЁиҫҫвҖңз»қдёҚжҺҘеҸ—йқһжі•з»ҹжІ»вҖқзҡ„дёҚеұҲе§ҝжҖҒгҖӮ

жҠ—ж—ҘжҲҳдәүе…ЁйқўзҲҶеҸ‘еҗҺпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеӨ©жҙҘзүҲеҒңеҲҠгҖӮеҸҜжҳҜпјҢе°ҸжҘјзҡ„иә«еҪұд»ҺжңӘж¶ҲејӯпјҢеңЁзғӮжј«зҡ„йңһе…үеӨ©иүІдёӯпјҢжҲ‘д»ҝдҪӣзңӢи§Ғе®ғпјҢиҫ—иҪ¬дәҺдёҠжө·гҖҒжӯҰжұүгҖҒйҮҚеәҶгҖҒжЎӮжһ—вҖҰвҖҰж— и®әеҰӮдҪ•йў жІӣеҘ”жіўпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢдёәжҠ—жҲҳзҡ„е‘җе–Ҡд»ҺжңӘеҒңжӯўгҖӮзӣҙеҲ°1945е№ҙпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзү№еӨ§еҸ·й“…еӯ—еҚ°еҲ·вҖңж—Ҙжң¬жҠ•йҷҚзҹЈпјҒвҖқдә”дёӘеӨ§еӯ—гҖҒдёҖдёӘж„ҹеҸ№еҸ·пјҢз®ҖеҚ•жңүеҠӣзҡ„дёҖеҸҘиҜқзһ¬й—ҙдј йҒҚдёӯеҚҺеӨ§ең°гҖӮ

еӨ•з…§д№ӢдёӢпјҢжҲ‘зңӢеҗ‘йҳіе…үй—Әдә®зҡ„дёҖеӨ„зӘ—еҸЈпјҢеҘҪеғҸзңӢеҲ°дәҶиҢғй•ҝжұҹеңЁе»¶е®үзӘ‘жҙһйҮҢзҡ„йӮЈзӣҸжІ№зҒҜгҖӮеңЁйӮЈдёӘж°‘ж—ҸеҚұдәЎзҡ„е…іеӨҙпјҢиҢғй•ҝжұҹеҠ е…ҘгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢгҖӮ

иҢғй•ҝжұҹж„ҸиҜҶеҲ°пјҢжҠ—жҲҳзҡ„еӨ§еҗҺж–№еңЁдёӯеӣҪиҘҝйғЁпјҢеә”еҪ“жңүдәәеҺ»иҖғеҜҹпјҢи®©дәә们зңӢеҲ°йӮЈйҮҢзҡ„йЈҺжҷҜгҖҒеҗ¬еҲ°йӮЈйҮҢзҡ„еЈ°йҹігҖӮиҘҝеҢ—д№ӢиЎҢзҡ„дёҖж¬Ўж¬ЎеҪ»еӨңй•ҝи°ҲпјҢиҝҷдҪҚе№ҙиҪ»и®°иҖ…зҜқзҒ«дёӢзҡ„еӯ—иҝ№пјҢи®°дёӢзәўеҶӣеҢ—дёҠжҠ—ж—Ҙзҡ„иә«еҪұпјҢз…§дә®вҖңеҚғе№ҙжңӘжңүд№ӢеҸҳвҖқпјҢеұ•зҺ°дёӯеӣҪеүҚиҝӣзҡ„ж–°ж–№еҗ‘гҖӮзі»еҲ—йҖҡи®ҜгҖҠдёӯеӣҪзҡ„иҘҝеҢ—и§’гҖӢпјҢжӣҫйңҮж’је…ЁеӣҪпјҢжҲҗдёәдёӯеӣҪж–°й—»еҸІдёҠзҡ„з»Ҹе…ёгҖӮ

жӯҘиЎҢиЎ—дёҠзҡ„й“ңжқҝгҖӮ

зҰ»ејҖе°ҸжҘјпјҢжҲ‘иө°дёҠдёҙжҘјжӯҘиЎҢиЎ—гҖӮеӨ§зҗҶзҹіи·ҜйқўдёҠ镶зқҖдёҖеқ—жҡ—й»„иүІзҡ„й“ңжқҝпјҢй“ңиҙЁиЎЁйқўиў«ж— ж•°дәәзҡ„и„ҡжӯҘиё©еҫ—е…үж»‘еҸ‘дә®пјҢдёҠйқўеҶҷзқҖвҖңиҝ„д»ҠдёӯеӣҪеҸ‘иЎҢж—¶й—ҙжңҖй•ҝзҡ„дёӯж–ҮжҠҘзәёвҖқеӯ—ж ·гҖӮиҝҷеӨ„ж—§еқҖеңЁеҺҶеҸІзҡ„й•ҝжІійҮҢпјҢеҮ з»ҸжІ§жЎ‘гҖӮи®ёеӨҡдәәеЈ«йғҪжӣҫдёәдҝқз•ҷе®ғеҘ”иө°пјҢеӨ©жҙҘеёӮж”ҝеҚҸ委е‘ҳеҸҠжңүиҜҶд№ӢеЈ«еӨҡж¬ЎзҺ°еңәиҖғеҜҹпјҢд»ҘжҸҗжЎҲеҪўејҸе‘јеҗҒпјҢи‘—еҗҚдҪң家еҶҜйӘҘжүҚе…Ҳз”ҹеӨҡж¬Ўе»әи®®иҰҒдҝқжҠӨеҘҪгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзҡ„иҖҒжҠҘйҰҶгҖӮ

зҷҪж—Ҙе°Ҷе°ҪпјҢиҝҷдёӘеӮҚжҷҡйҮҢзҡ„е°ҸжҘјпјҢе·Ҙдәә们еқҗеңЁйӣ•иҠұе»Ҡжҹұж—Ғзҡ„й—ЁејҸи„ҡжүӢжһ¶дёҠпјҢз”ЁиҪҜжҜӣеҲ·е°ҸеҝғжӢӮеҺ»зҒ°е°ҳпјҢз”Ёй’ўзӯӢй“ҒйӘЁйҮҚеЎ‘е®ғзҡ„жҘјжһ¶пјҢеҢЎж–°е®ғзҡ„иәҜеЈігҖӮ

2025е№ҙ8жңҲпјҢеӨ©жҙҘеёӮж–Үзү©еұҖжӯЈејҸжү№еӨҚеҗҢж„ҸгҖҠеӨ§е…¬жҠҘж—§еқҖдҝ®зј®е·ҘзЁӢзҺ°зҠ¶еӢҳеҜҹдёҺи®ҫи®Ўж–№жЎҲгҖӢпјҢж Үеҝ—зқҖиҝҷдёҖжүҝиҪҪзҷҫе№ҙеҺҶеҸІзҡ„е»әзӯ‘дҝқжҠӨжҖ§дҝ®зј®е·ҘдҪңеҸ–еҫ—е…ій”®жҖ§иҝӣеұ•пјҢиҝӣе…ҘеҲ°е®һиҙЁжҖ§е®һж–Ҫйҳ¶ж®өгҖӮ(дҪңиҖ…пјҡжӣҫжҷӢ)

еӨ©жҙҘеёӮеӨ§е…¬жҠҘж—§еқҖжҘјжҲҝеұӢжӘҗгҖӮ