新闻记者 肖杨

实习生 蔡欣熠 方丹丹

通讯员 孟怡倩

在武汉市青山区,一所拥有四个校区的集团化学校——吉林街小学,正以数字化转型为引擎,探索出一条教育高质量发展的创新之路。通过构建“智慧校园”,该校实现了从课堂教学到管理服务的全方位变革,成为湖北省数字校园建设的标杆。学校先后获评“人教社数字化教学示范学校”“湖北省中小学数字校园试点学校”“武汉市首批四星级智慧校园”等称号,成为区域教育数字化转型的“吉”样本。

AI让文言文“活”起来:音画交融的沉浸式课堂

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山!”走进吉林街小学的语文课堂,学生正通过豆包APP解析《伯牙鼓琴》中的文言词汇。AI实时反馈朗读发音与停顿,动态古画《伯牙鼓琴图》与《高山流水》古琴曲同步呈现,瞬间将学生带入春秋时期的知音场景。抽象的文字化为音画交融的多维体验,学生朗读达标率大幅提升,文言文学习兴趣显著增强。

“以前学文言文总觉得枯燥,现在像看电影一样,还能用AI测评自己的朗读,特别有趣!”一名学生兴奋地说。教师则通过数据分析精准定位学生难点,针对性调整教学节奏。这种“技术+文化”的融合模式,让传统课堂焕发新生。

数字音乐厅:编程编钟碰撞千年礼乐

音乐课上,学生们手持平板,通过“楚编钟”APP模拟古乐器演奏,指尖轻点,编钟声与古筝现场合奏交织,千年礼乐之韵在教室回荡。这堂《探寻礼乐之美》的创新课,还融入了现代编程元素——学生用图形化编程工具控制手工制作的编钟,创作出融合传统音律与电子音效的创新曲目。

“没想到编程能和编钟结合,我们小组编的曲子还被老师评为‘最佳创意’!”一名六年级学生骄傲地展示作品。课程还借助AI工具探究《蒹葭》的文化内涵,学生自编自演礼乐剧本,用奥尔夫声势技法模拟自然声响,将“诗、乐、舞”融为一体。

AR绘境:长江生态跃然眼前

在《“画”说长江》美术课上,学生们佩戴AR设备,进入虚拟的“长江水生之灵展览馆”。江豚、白鱀豚等3D濒危生物模型在眼前游动,AI问答系统实时讲解生态知识。DeepSeek生成的江豚数量折线图,让学生直观感受物种保护迫在眉睫。

创作环节,学生们在共享画板上协作完成“长江之美”长卷,用画笔描绘心中的生态愿景。“以前只在课本上看过江豚,现在能‘摸’到它们,更想保护长江了!”一名学生感慨。科技与艺术的跨界融合,让环保意识深植童心。

智慧“吉”课堂:减负增效的四大法宝

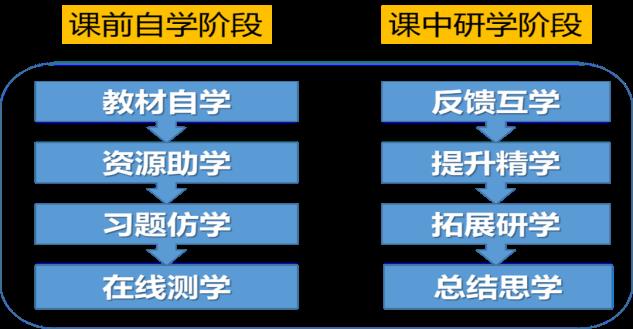

吉林街小学的智慧课堂不仅是技术堆砌,更有一套成熟的“两段八步八学”教学模式,通过“课前导学-课中互动-课后巩固”全流程数字化,实现减负增效。

全向互动:电子书包、交互白板、平板电脑等设备打破空间限制,学生可随时提问、抢答,课堂参与度提升。

数据把脉:大数据分析学情,教师实时调整教学策略。例如,某班级“比喻句”掌握薄弱,系统自动推送专项练习。

精准反馈:AI即时批改作业,学生错题自动归类,生成个性化复习清单。

轻负高质:教师聚焦共性问题,布置“少而精”任务,课堂效率提升,学生课后作业量减少。

数字化管理:从“多校区协同”到“家校共育”

作为拥有四个校区的教育集团,吉林街小学用数字化破解管理难题:

智能办公:跨校区审批、考勤、会议安排“一网通办”,事务处理效率提升。

后勤升级:手机一键报修,响应时间从2天缩短至2小时;食堂通过数据分析优化菜谱,提高满意度。

教师考核:建立“一师一档”数字档案,教学、教研、师德等数据量化考核,推动公平评优。

数字化平台重塑家校关系,人人通平台实现学习情况实时共享;建立教育集团网络家长学校,开展直播课、线上家长会30余场。以前,家长只能通过家长会、电话,或者社交软件与老师交流。现在,家长通过学校数字化平台手机APP就能及时了解学生的在校学习情况,也能将学生在家里的表现实时反馈给老师。

为响应教育数字化战略行动号召,吉林街小学更依托自身优势,推动吉林街小学教联体内资源融通、教师协同、家校共育。吉林街小学教联体包括该校四个校区外,还有青山区钢城第十二小学、钢城第十八小学以及钢城第十九小学。吉林街小学党总支书记罗强表示,“我们正通过课程资源共建、教研活动共参、大数据共享,打造‘互联互通、共建共享、共生共长’的区域教育新生态,以‘吉'文化为魂,以数字技术为翼,让优质教育惠及更多学子,打造数字教育‘吉’样本。”