对身处数字化时代的大多数人来说,收音机已经是遥远的回忆。时间回溯几十载,这一被亲切地称为“戏匣子”“话匣子”的物件,不仅曾牢牢占据着信息传播和大众休闲娱乐的“C位”,也承载着几代人的生活记忆和文化共鸣。

在中国传媒大学传媒博物馆举行的“声波入万家——新中国收音机工业三十年特展”,100余件珍贵收音机亮相,吸引了众多收音机爱好者和游客参观打卡。

中国传媒大学传媒博物馆“声波入万家——新中国收音机工业三十年特展”。主办方供图

在数字音频触手可及的今天,收音机还有哪些现实功能?作为一种可移动的工业遗产,收音机还会开启哪些文化产业的想象空间?

声波里的时光印记

“看见这台收音机,好像一下子回到了童年。”游客张阳阳是一名80后,在传媒博物馆的展厅里,面对一屋子嗡嗡作响的“老家伙”,她说“好像又听见了‘小喇叭开始广播了’的声音,想起了爷爷总在听的刘兰芳评书《岳飞传》。”

“牡丹、凤凰、红灯……”已经退休的集章博主“起舞的日子A”更为激动。“收音机是我们小时候唯一的传播新闻的途径。当年由于流通性不强,我们往往只知道本地销售的收音机品牌,这个展汇集了全国各地这么多品牌,太难得了。”她说。

策展人张涵烁介绍,展览聚焦1949年至20世纪80年代初这三十年收音机工业的发展,共使用157件藏品,其中知名无线电收藏家徐蜀提供展品128件。

谈及收藏收音机的缘起,徐蜀也讲起了儿时和妹妹趴在桌子上听上海“开利”五灯收音机的经历,“收音机不止是童年记忆,也激发我少年时热爱无线电,成年后开始‘疯狂’收藏收音机。”

上海532特级收音机,20世纪50年代末的行业标杆之一。主办方供图

作为曾经的时代符号“三转一响”中的一员,近年来,收音机在北京大戚收音机电影机博物馆、山东“三转一响”博物馆、深圳惜物博物馆等多地“怀旧风”博物馆里,已经成为最重要角色之一。让人们在穿越时光的同时,也思考其背后的“记忆价值”。

张涵烁说,她印象比较深刻的是一位老先生,在展厅转了许久后,在红灯711收音机前驻足。“我好奇为什么那么多高档收音机不看,盯着这台机子。老先生告诉我,1976年结婚时,千方百计、几乎倾尽所有积蓄购置了一台红灯711,靠它撑起了结婚时的门面。这台机子是他新婚生活最温馨的背景音。”

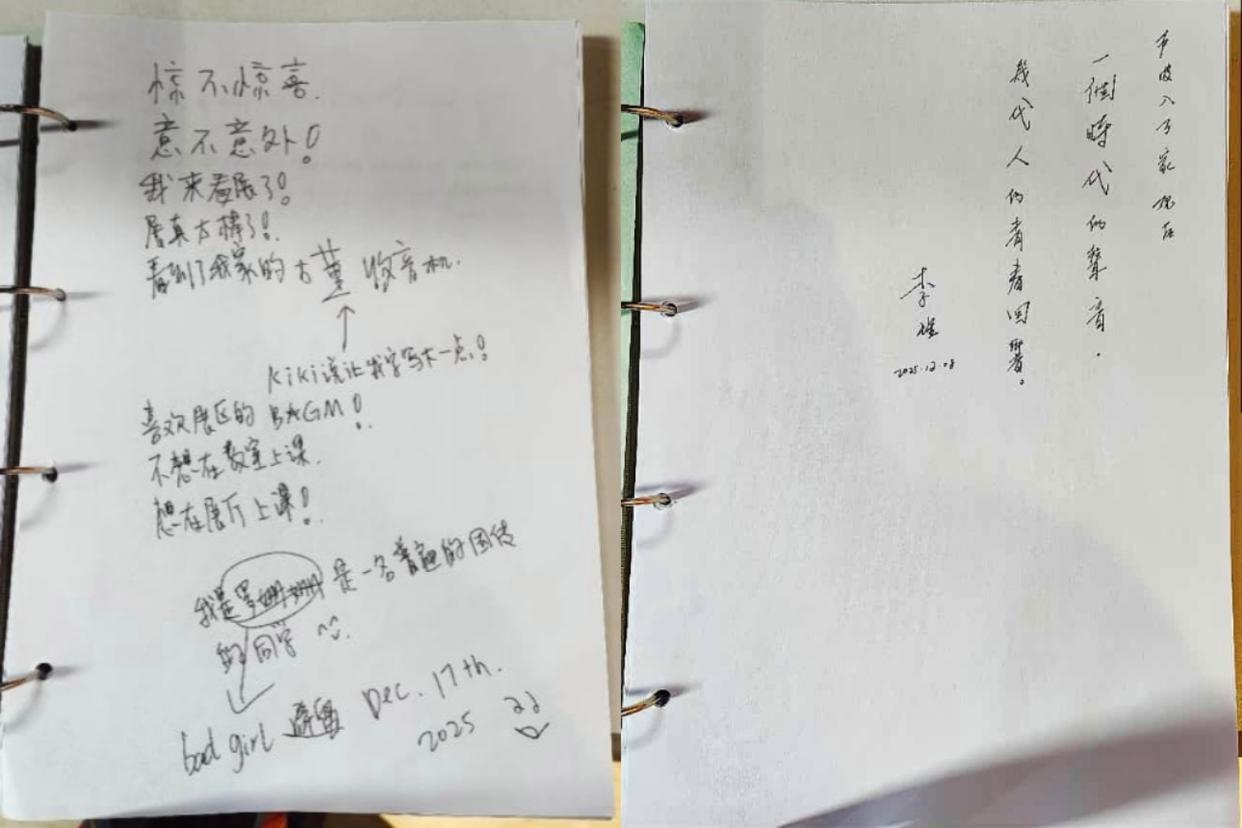

“声波入万家——新中国收音机工业三十年特展”留言簿。主办方供图

“和观众的互动让我对收音机的‘记忆价值’有了更鲜活的认知。”张涵烁说,“它是许多普通百姓家庭史的物证,其购置过程、使用场景乃至维修经历,都深深嵌入家庭叙事,成为代际情感传递的载体。它也是集体记忆的塑造来源,从《谁是最可爱的人》广播稿,到《小喇叭》节目,再到特定的文艺节目,收音机塑造了几代人共同的文化记忆。观众分享的不仅是个人故事,更是一个时代的共鸣。”

把课堂办到博物馆

广播发展史脉络的融入、调幅(AM)与调频(FM)收音机发射接收互动装置、整面墙的商标展示……这个办在传媒博物馆的特展,细节中体现着中国传媒大学与收音机密不可分的关系。

“‘小而精’是一大特色。”北京大戚收音机电影机博物馆馆长戚建钢认为,与公共博物馆相比,传媒博物馆等高校博物馆的知识体系更为专业和完备。让他印象最深的是,现场展示的450个收音机厂家商标。“各个年代、各个区域都有,非常用心、细致,我想这也是学校办展的优势。”

作为国家级传媒类综合性博物馆,传媒博物馆拥有学术研究的深度与前沿性等独特优势。“高校博物馆的策展绝非简单的藏品陈列,而是基于扎实的学术研究。本次展览的策划,依托对中国广播史、收音机工业史和商标品牌史等的跨学科研究。”张涵烁说。

高校博物馆的核心观众群体之一是青年学生,不少展览由学生志愿者直接参与,他们在更了解受众需求的同时,也成为教学和科研的有益补充。“我们听取年轻人的建议,通过设计学习单、科普互动区、寻找文学作品里的广播和收音机、年画里的收音机等,将知识转化为可感知、可互动的资源,让展览更接地气。”张涵烁特别介绍,“展览中最大的互动展项——调幅调频发射机,就来自信息与通信工程学院的捐赠,这原本是该专业给学生实验的用品,我们让其成为可以让观众参与博物馆互动,又能学东西的科普展具。”

博主“起舞的日子A”对互动和盖章环节印象深刻,“以前你不了解的收音机品牌,通过集章纪念,可以时常翻看和重温当时的回忆。展览区以报纸形式呈现的品牌故事,也让我了解了更多知识。”

徐蜀介绍,他的另一部分展品正在清华大学科学博物馆“电波纪元——无线电技术早期历史展”展出,“作为国内工科顶级高校清华大学的科学博物馆,其在无线电专业、科学史研究等方面具有优势。”

北京大戚收音机电影机博物馆展览现场。馆方供图

收音机还以多种形式走出博物馆。热播影视剧《潜伏》《大江大河》《夺冠》《小巷人家》《一秒钟》中的收音机道具,都是由北京大戚收音机电影机博物馆提供的。戚建钢介绍,“我们对年代的把控比较严格,道具品质好,老物件以这种方式焕发新生。在反哺博物馆运营的同时,也让更多人通过影视剧认识了收音机。”

北京科技大学科技史与文化遗产研究院副教授王雨晨表示,收音机是电子工业遗产的重要类别,但电子工业遗产有一个常见困境,那就是因为年代相对较近,技术迭代又非常快,所以社会往往把它当作“过时产品”而不是“遗产”。“许多人在换新时会直接丢弃,很少有人会认真把它当成文化遗产保存下来。”因此,博物馆、私人收藏、展览等形式,在当代更显弥足珍贵。

“流动”的工业文化遗产

徐蜀目前收藏的各类收音机数以千计,他认为,除了情怀与时代记忆之外,收音机是新中国工业发展变迁的一个鲜活体现,是一种“可移动的工业遗产”。比如此次展览中的红星501型五灯收音机,见证了收音机工业发展中一段重要历史。

“一台收音机,其实是当时工业技术的缩影。从外面的木壳、旋钮,到里面的线路、喇叭,将那个年代的材料、声学、制造工艺都凝聚在一起。当时的收音机类似现在的手机,是技术的结晶。”张涵烁说。

北京市文物局副局长白杰说,我国收音机工业从“自力更生”到“百花齐放”的蜕变,培育出众多知名品牌,构建起完整产业链,是新中国工业化、中国现代化进程的生动缩影,其中凝炼的“独立自主、艰苦奋斗”时代精神,在当下仍具深刻启示。

其实,一提起工业文化遗产,人们更熟悉的可能是近年来很多城市涌现出的由废旧工业场所焕新而出的文化园区。从北京的798艺术园区、首钢园,到上海的1933老场坊、油罐艺术中心,从景德镇陶溪川文创街区,到广东太古仓码头……全国各地很多废旧工厂、车间、码头等“工业遗址”,成为各具当地特色和年代特征的热门文化打卡地,带火周边消费热潮。激活工业遗产,一直是各地焕新升级文旅业态、以新场景促进新消费的有效手段。

首钢园区夜景。新华社记者 张晨霖 摄

在王雨晨看来,与工厂、矿井、铁路这样宏大系统的工业遗产不同,收音机、CRT电视机、老式相机、复古游戏机等“可移动工业遗产”,是一种高度大众化、与日常生活深度绑定的技术物件。“更像是进入家庭与个人生活的工业化产物,把工业生产、技术标准、消费市场与普通人的生活方式直接连在一起。”

深圳一家CCD相机专卖店柜台上摆满了相机。新华社记者 王丰 摄

正是这些生活中的物件,构成了普通人的日常“生活史”。考古是“透物见人”,其实对这类电子工业遗产而言也是如此,能帮助我们理解某一代人的信息获取方式、家庭空间的组织方式、生活节奏与情感结构。

“从这个意义上看,收音机不仅是技术史或工业史的材料,也是一种理解大众生活与社会记忆的切入口。”王雨晨说。

与那些固定不动的厂房、机器相比,张涵烁认为,收音机连着的是一段流动的、可听可感的历史,回响在家庭的声响中,是更个人的记忆。

徐蜀认为,收音机这类可移动工业遗产的优势是可以被物理移动,便于收集、保存和展示,他收藏的收音机在清华大学科学博物馆和中国传媒大学博物馆展出,就充分证明了这一点。

作为一种“遗产”,如果说收音机在今天还有哪些“更实际”的价值,王雨晨认为,其依然保持着公共性和韧性,在一个高度依赖移动互联网的时代,收音机的价值不只是一种“复古符号”,它也代表了一种低门槛、可及性强、在危机情境中更可靠的公共传播基础设施。