认亲故事一

家族暗号重启用

“罗山坡的故事”

验证王氏族人身份

王国振说,“罗山坡的故事”在山东老家广为流传,王家人无论走到哪里,都靠这个方式对暗号。不过,几年前,由于有人对这个故事存在争议,曾暂停使用。现场,经商议后决定,重新启用“罗山坡的故事”暗号。

王国振给本报记者讲了“罗山坡的故事”:“我们烟台老家有个叫罗山坡的地方。几百年前,有个给地主放羊的人叫王小。因为感念王小对其家族的贡献,王小长大后,地主把罗山坡赠给他。由于怕地主反悔,王小到镇上打了一大海碗酒,又回家捉了一只自己养的大白鹅,并夹带着自己找人写好的字据‘一海酒,一河鹅,换得一块落山坡’去找地主立字据。当时地主并没有仔细看字据的内容,就按王小的意思办了。地主去世后,他的子孙不争气,家境越来越差。地主后人没办法,就请了个风水先生,想找块风水好的地方改改祖坟。风水先生最后看中了罗山坡这块地。地主后人就去找王小,要王小将地还给自己,但王小不肯答应。两家闹来闹去就去见官了。庭上,县官对王小说‘这地是东家舍给的,你应该还给人家’。王小却说‘老爷,这块地是我拿东西跟东家换的’,说着就将以前立的字据拿了出来。县官看到字据就对两家说‘这也好办,东家将东西还给王小,王小将地还给东家’。可地主后人接过字据一看傻眼了,原来王小当初在字据上留了心眼,故意将‘一海碗酒’写成了‘一海酒’,将‘一活鹅’写成了‘一河鹅’。地主后人只好自认倒霉了。”

后来,王小编了一句暗号:“一海酒,一河鹅,换来一个罗山坡。”“以后,我们老王家人不管走到哪里,把这个暗号对上,人就错不了。”王国振高兴地说。

认亲故事二

按辈分称呼 76岁老人管28岁小伙叫“叔叔”

28岁的王立伟来自吉林白城,是一名国家公务员。从网上得知龙江王氏家族,要于正月初十在双城举办家族大会,他立即通过记者,与王国振取得了联系。

王国振一问,王立伟能清晰地背出王家人前二十个字辈(连、士、安、廷、治;明、世、立、国、政;克、守、承、天、昭;其、中、复、元、兴)。当他问起“罗山坡的故事”,王立伟也能对答如流。嘿,真的是一家。王国振经过仔细核查,确认王立伟是王氏六兄弟中老四王仲的后代。

参加聚会的人中,从“立”字辈到“克”字辈都有,一个桌坐着的人,跨了四代,有曾孙,有太爷。“别看立伟才28岁,但论辈分,他是我叔叔。”76岁的王国正老人笑哈哈地拍着王立伟的肩膀说,“在家族大会上,我们不按年龄称呼,按辈分称呼。”此外,因为相差两辈,67岁的王正坤还要管王立伟叫“爷爷”。

认亲故事三

美籍华人王立新打越洋电话道贺 原是民国“双城贤达”王冠吾后代

在王家600多年的历史中,有名望的人不在少数。大连王国振老人介绍,清朝时,王家人出过7个翰林,27个进士(其中25个文进士,2个武进士),出过“清朝李清照”王照圆。这些人让王家人引以为荣。

聚会进行了半个小时,台下52岁的王立志接到一个来自大洋彼岸的电话。打来电话的是民国“双城贤达”王冠吾的后代王立新:“今天咱们黑龙江的王姓人欢聚一堂,共修家谱,非常高兴,祝贺大家,我因工作繁忙不能到来,给大家带好。”

王立新告诉记者,王冠吾(原名王明礼)是自己的亲爷爷,也是王氏六兄弟之一王举的后代。王冠吾1894年生于双城,1918年毕业于北京朝阳大学法律系,与于右任为挚友。

据《双城地方志》记载,王冠吾是民国时期的“双城贤达”,文学造诣极高,着述颇丰。晚年着有《白马青山集》、《畅游六记》、《吾庐诗存》、《听春雨楼集》、《秋水长天集》、《东丰县志》等传世。

认亲故事四

王氏不乏女性杰出代表 六旬姐妹花终圆“入谱梦”

历史上王氏一家,人才辈出,其中不乏女性杰出代表。清朝的女诗人、《列女传补注》的作者王照圆,就是在族人中常被提起的先人楷模。“王照圆是‘甲骨文之父’王懿荣的姑姑,相传当年王懿荣奋发读书就是受到王照圆的影响。”王国振告诉记者,参加“星光大道”而走红的“玖月奇迹”中的大连女孩王小玮,也是家族中杰出的女性代表。

“欧洲人的家谱中,女性从未缺席,而中国的传统是,女性一般不进自家家谱,有的会出现在所嫁男人家的家谱中。”会上,不少王家人认为,现代社会,女性也是半边天,最后,王氏家族各界人士商议决定,将打破600多年的族规,首次将龙江王家后代的女性写入家谱中。

王国玉今年已经59岁了,是哈市一中学的退休老师。得到这个消息后,电话的那头,她激动得说不出话来。“在我们老王家,女性入家谱,得到尊重了,值得点赞。有了家谱,我们的亲情不因时空距离而冷淡,家族文化不再因物欲横流而被遗忘。”王国玉感叹道。

“古人说,谱牒身之本也。在我们这个注重传统文化的国家,一个人的名字就是他的根。人活一世,如果死后连一个名字都没有留下,如果若干年后自己的子孙都不知道自己是谁,那将是非常悲哀的一件事。”50岁的王政明说,自己之前忙于生意,对认祖归宗的事认识不深,但通过当天的家族聚会,由衷感觉到家族的强大,和认祖归宗的意义。

67岁的王晶敏和她61岁的妹妹王晶纯是一对姐妹花。“我家姊妹五个,全都是女孩。小时候,总听家里老人说,你们都是姑娘,入不了咱们老王家的家谱。”王晶敏说,年少时每每听到这样的话,她总是感觉不公平。“啥时候我也能入谱啊?”数年来,能入家谱是王晶敏和四个妹妹的共同梦想。

数十年来,王晶敏一直没有放弃对祖先的追寻。退休后,她曾两度到大连金州附近寻根。2月8日,本报王氏家族家谱传奇的文章,给她带来无限欢喜,“原来在龙江,竟然有这么多亲人呢。”

当家族大会宣布打破600余年陈规,将龙江女性首次录入家谱后。王晶敏感慨道:“家族让自己感觉到了平等。”

□本报记者 丁燕 何兴丽 □本报记者 张宇驰 摄

来现场的王氏族人比原计划多一倍

从六龄童到八旬翁

聚会现场六世同堂

□本报记者 丁燕 何兴丽

□本报记者 张宇驰 摄

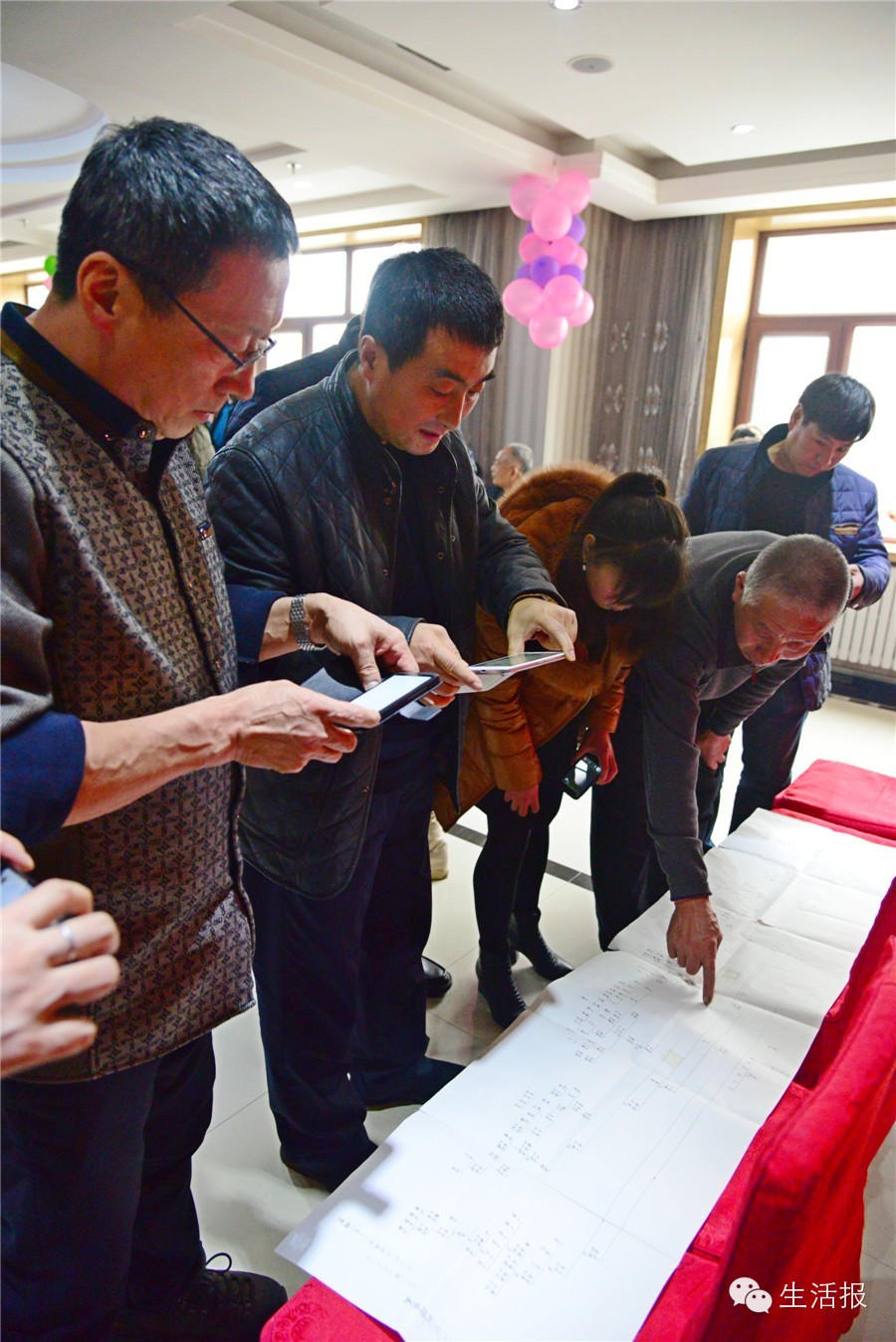

“你是啥字辈的啊?”两个本来陌生人见面后,这句话成了使用频率最高的寒暄语。然而,这不是一句普通的寒暄,2月28日,双城新兴宾馆二楼,王氏家族大会召开。600多年的时间里,龙江王氏族人首次聚会,在这里,没有人问“你贵姓”,因为他们都同根同源,有着共同的祖先――王忠。在王氏家族大会现场,不断上演着温馨感人的场面。

镜头一:

本地王氏族人

亲自到车站迎接

外地来的同姓人

要召开家族大会,王国军兴奋得好几夜都睡不着觉。尽管身为哈市一家私企的老板,公司有两三个司机,但2月28日13时许,他还是亲自驾车来到哈西站,迎接来自大连的同族人王国振和王世家。见到两位来自省外的同姓族人,王国军紧紧地握住了他们的手。

镜头二:

从“世”字辈到“守”字辈

聚会现场六世同堂

家族第四代人出现后,王氏祖先曾商定以20个字作为延续:连、士、安、廷、治;明、世、立、国、政;克、守、承、天、昭;其、中、复、元、兴。当天参加家族大会的,辈分最大的是“世”字辈,辈分最小的是“守”字辈,可谓六世同堂。据王国振介绍,目前已知的王氏族人中,辈分最大的是“明”字辈,辈分最小的是“承”字辈。

镜头三:

王氏族人热情

来人比原计划多一倍

为安全起见,王氏家族本次大聚会,原本挑选了50位代表参加。可活动当天,实际到场的王氏族人共有百余名。

因为只预订了5桌酒席,而现场参会人员比原计划多了一倍,所以王国振临时又增加了5桌酒席。

当天参会人员的座位,不分年龄、性别和职业,完全按照在家族中的辈分来划分。

镜头四:

80岁老人王世芳

圆50年家族团聚梦

现场,年纪最大的老人名为王世芳,今年80岁。五十多年前,王世芳老人就梦想着,有一天,龙江王氏族人能欢聚一堂,共叙亲情,2月28日,他终于梦想成真了。

镜头五:

认亲现场上演

同名同姓“双振会”

57岁的双城王国振和78岁的大连王国振第一次见面。除了名字相同外,两个王国振还有两个共同点:第一,他们都是王氏六兄弟之一王芳的后代;第二,两人都热衷王氏祖宗文化,为王氏家族修订家谱,作出了很大的贡献。大连王国振退休前是当地少年宫干部,从2006年开始研究本族家谱文化。

镜头六:

祖孙三代来寻根

照片中这个长相白净的小男孩,名叫王凯博,今年刚6岁。按辈分,他是“守”字辈。当天,他与爷爷王正坤、爸爸王克敬一同来到聚会现场。王凯博手捧着比自己年纪大的王氏家谱,感觉非常神秘。王国振说,聚会上,王凯博的到来,让在场的老人看到了血脉的延续和生命的希望。

镜头七:

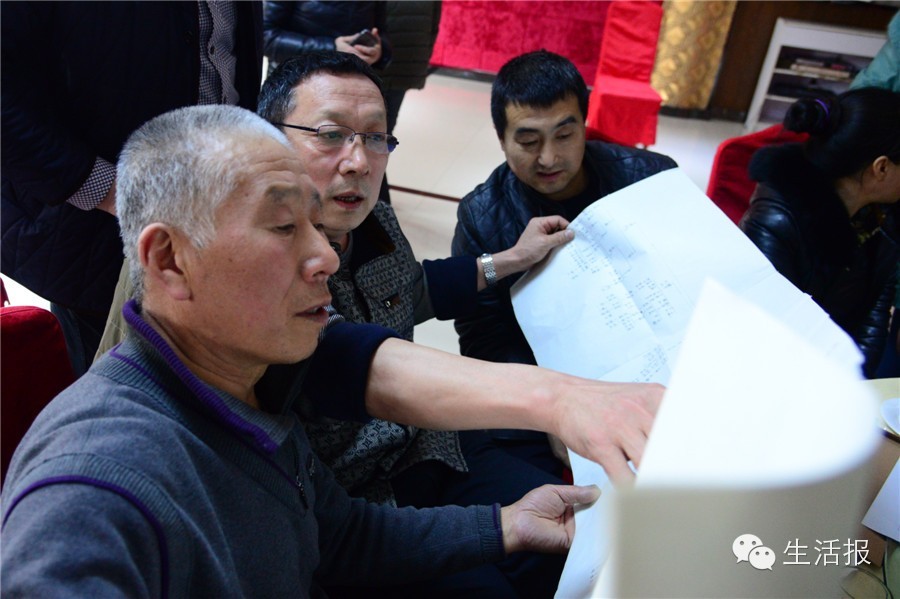

69岁老人手捧爷爷80多年前亲手编纂的家谱

69岁的王晓林来自双城东官镇东富村,看到生活报刊登的“家谱传奇”报道,他第一时间打电话联系王国振。上世纪三十年代,王晓林的爷爷王立善,编纂出闯关东的王氏六兄弟之一王芳,这一支脉的第一部较为详细的族谱。时隔80余年,王晓林手捧着爷爷亲手誊写的王氏家谱,喜悦之情溢于言表。